Rätsel um WASP-43b: ein schnell rotierender Planet in einem langsamer werdenden Tanz

Kennen Sie einen Sextanten? Vielleicht ja, aber kennen Sie auch Gnomon und Astrolabium? Alle drei sind astronomische Instrumente, die seit dem Altertum benutzt werden. Es sind aber auch die Namen für ein Exoplanetensystem im Sternbild Sextant. In 280 Lichtjahren Entfernung befindet sich dieses hochinteressante Planetensystem um den Stern WASP-43, das bereits 2011 entdeckt wurde und Thema vieler Studien war.

Lia Bernabò, Doktorandin am DLR-Institut für Planetenforschung in der Forschergruppe um Szílard Csizmadia, hat mit ihren Kollegen verschiedene Beobachtungsdaten des Exoplaneten WASP-43b, ausgewertet, darunter auch solche des James-Webb-Weltraumteleskops. Ziel war es, die Wechselwirkung zwischen Stern und Planet genauer zu untersuchen. Die Ergebnisse wurden im Februar 2025 in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht.

WASP-43: ein ideales Planetensystem, um Gezeitenkräfte zu untersuchen

Der Stern WASP-43 gehört zur Spektralklasse K und ist etwas kleiner und leichter als unsere Sonne. Er wird von einem massereichen heißen Jupiter umkreist, der für ein Umlauf nur etwa 19 Stunden braucht. Der geringe Abstand zwischen dem Stern und dem Planeten sowie das günstige Massenverhältnis von zwei Jupitermassen zur 0,7-fachen Sonnenmasse machen das System zu einem der besten Kandidaten für die Untersuchung von Wechselwirkungen aufgrund von Gezeitenkräften.

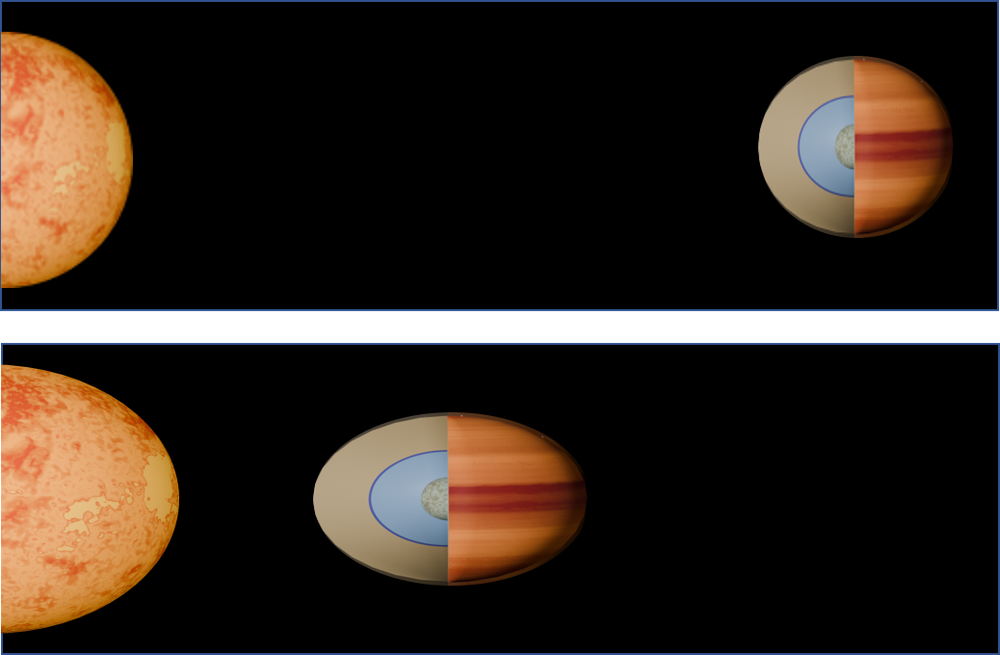

Durch die Gezeitenkräfte und je nach Aufbau und innerer Struktur wird der Planet verformt, er hat also keine ideale Kugelgestalt, sondern ist abgeplattet. Das ändert die Umlaufparameter und führt zu einer kontinuierlichen Abnahme der Umlaufzeit und der Rotation der Umlaufbahn. Beide Effekte konnten jetzt zum ersten Mal für ein Exoplanetensystem bestimmt werden.

Kreis- oder Ellipsenbahn?

Bisherige Datenanalysen von WASP-43 konnten die Form der Umlaufbahn des Planeten nicht eindeutig bestimmen. In dieser aktuellen Studie wird gezeigt, dass sich der Planet auf einer elliptischen Bahn bewegt. Eine elliptische Bahn ist die Voraussetzung für Veränderungen der Bahnparameter.

Die Umlaufzeit verkleinert sich...

Seit der Entdeckung des Planeten vor dreizehn Jahren hatten sich auch andere Forschergruppen mit der Frage einer schwankenden Umlaufzeit beschäftigt und waren zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Durch die einheitliche Analyse einer breiteren Datenbasis konnten Bernabò und ihre Kollegen eine durch Gezeitenkräfte verursachte Abnahme der Umlaufzeit (engl. tidal decay) feststellen. Die Umlaufzeit von WASP-43b nimmt jedes Jahr um etwa zwei Millisekunden ab.

...und die Planetenbahn rotiert um den Stern

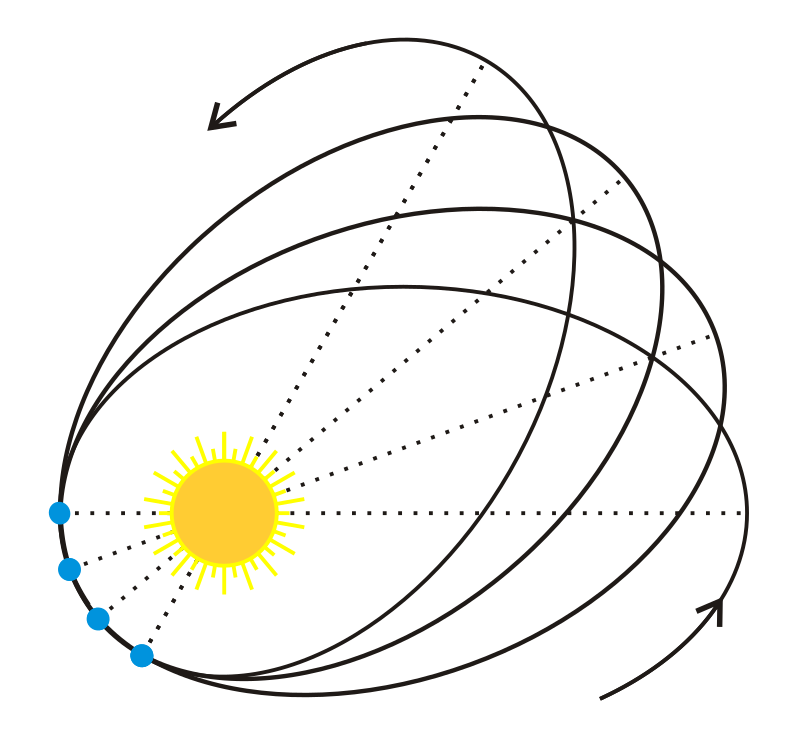

Bernabò und ihren Kollegen konnten aber nicht nur die Abnahme der Umlaufzeit genau bestimmen, sondern auch die sogenannte Apsidendrehung. Darunter versteht man das Phänomen, dass sich die elliptische Bahn eines umlaufenden Körpers kontinuierlich in der Bahnebene dreht. Das hat seine Ursache in verschiedenen Störungen, z. B. haben die Himmelskörper keine ideale Kugelgestalt, sondern werden durch Gezeitenkräfte verformt.

Apsidendrehung im Sonnensystem - schon länger bekannt

So etwas kennen wir auch aus unserem Sonnensystem, bekannt ist die Periheldrehung der Merkurbahn. Bereits im 18. Jahrhundert untersuchten Astronomen, wie die Massenverteilung eines Sterns oder eines Planeten dazu führen kann, dass sich ein Planet oder ein Mond auf einer Umlaufbahn um sie dreht. Sie entdeckten auch, dass die Anziehungskraft anderer Planeten dasselbe bewirken kann. Später hat Einstein gezeigt, dass die verzerrte Raumzeit um einen Stern eine weitere Bewegung der Umlaufbahn verursacht. Alle diese Effekte zusammen führen zur Periheldrehung, d. h. der sonnennächste Punkt (Perihel) und der sonnenfernste Punkt (Aphel) wandern um die Sonne.

Aber wie ermittelt man so etwas in einem Planetensystem, das fast 300 Lichtjahre von uns entfernt ist?

Durch die sorgfältige Analyse vorhandener Daten, einschließlich bisher nicht genutzter Daten und eigener, neuer Messungen, die mit dem HARPS-Spektrographen der Europäischen Südsternwarte in Chile gewonnen wurden. Unter Einbeziehung dieser Daten konnte die Forschergruppe die beiden Werte, Abnahme der Umlaufzeit und Apsidendrehung, zum ersten Mal für diese Art von Planetensystem - ein kleiner Stern und ein heißer, superrotierender Jupiter - bestimmen. Dies ist ein Schlüssel zur Bestimmung der inneren Struktur des Exoplaneten selbst, da Änderungen der Bahnparameter mit der Struktur und Massenverteilung des Planeten zusammenhängen.

Genaue Messungen, neue Fragen

In diesem Fall von WASP-43b ergab sich ein Problem bei der Interpretation: Die ermittelten Werte für die Apsidendrehung und Annahmen über Rotations-periode des Planeten sind nicht mit einem physikalisch ‚sinnvollen‘ inneren Aufbaus des Planeten in Einklang zu bringen. Es sei denn, der Planet rotiert etwa sechs Mal schneller als erwartet oder es gibt einen weiteren unbekannten Planeten in dem System.

Da das Vorhandensein eines zweiten Planeten (oder sogar eines Braunen Zwerges oder eines zweiten Sterns) in dem System ausgeschlossen wurde, scheint die einzige verbleibende Erklärung zu sein, dass der Planet superschnell rotiert: eine Umdrehung dauert nur etwa drei bis vier Stunden. Aber was diese schnelle Rotation von WASP-43b verursacht, darüber kann man nur spekulieren.

Damit lässt uns diese Untersuchungen zwar mit genaueren Werten, aber mit noch mehr offenen Fragen zurück. Vielleicht können zukünftige Missionen wie PLATO weitere Exemplare dieses Exoplanetentyps finden und so seine Eigenschaften erklären.

Wie Stern und Planet zu ihren Namen kamen

Oft werden die Namen von dem Observatorium ableitet, mit dem eine Entdeckung gemacht wurde. In diesem Fall ist der Stern nach der Teleskopanlage WASP benannt, Wide Angle Search for Planets. Dabei erhielt der zentrale Stern den Namen WASP-43 und der Planet wurde zu WASP-43b. Weitere Planeten oder andere Begleiter benennt man in der Reihenfolge ihrer Entdeckung c, d, e.. usw. Zur Namensfindung für Planetensysteme rief die Internationale Astronomische Union (IAU) zu einem Wettbewerb aus, NameExoworlds . Stern und Planet erhielten wohlklingendere Namen. Der Stern WASP-43 heißt jetzt auch Gnomon und der Planet WASP-43b heißt Astrolábos – ein Vorschlag aus Rumänien.

Link zum Fachartikel "Characterising WASP-43b's interior structure: Unveiling tidal decay and apsidal motion" von Lia Bernabò et al., AA&A, 694, A233 (2025)