Vielfalt im Tank

Was haben Ölabfälle, Grünpflanzen, Wasserstoff und Klärschlamm gemeinsam? Aus all diesen Stoffen lassen sich nachhaltige Kraftstoffe herstellen, mit denen die Flugzeuge der Zukunft angetrieben werden könnten. Der Begriff SAF – Sustainable Aviation Fuels oder nachhaltige Kraftstoffe – hat in den letzten Jahren in der Luftfahrt mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Doch was steckt eigentlich dahinter? Was unterscheidet SAF von klassischem Kerosin? Welche Rolle spielen nachhaltige Kraftstoffe bei der Dekarbonisierung der Luftfahrt? Auf welchem Stand ist die aktuelle Forschung? Und welche Vorteile bringen diese potenziellen Nachfolger des klassischen Kerosins mit sich? Dieser Artikel beantwortet wichtige Fragen rund um das Thema SAF.

Was sind SAF?

Die Abkürzung Sustainable Aviation Fuels (SAF) steht für eine Vielzahl an nachhaltigen Flugzeugkraftstoffen aus höchst unterschiedlichen Ausgangsstoffen. Alle haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind chemisch nahezu identisch mit Kerosin, basieren aber nicht auf fossilen Rohstoffen, und sie haben über ihren gesamten Lebenszyklus (von der Quelle bis zur Verbrennung) einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck als Kerosin. SAF sollen fossile Kraftstoffe in der Luftfahrt auf Mittel- und Langstrecken ersetzen. Das sind die Bereiche, die schwierig zu elektrifizieren sind. Der erste halbsynthetische SAF der südafrikanischen Firma Sasol wurde im Jahr 1998 zugelassen.

Zum Vergleich: Woraus besteht Kerosin?

Herkömmlicher Treibstoff für Flugzeuge ist ein Gemisch, das durch Destillation und Raffination aus Rohöl gewonnen wird. Bei der Raffination werden im gleichen Durchlauf neben Kerosin auch noch Diesel und Benzin gewonnen. Kerosin enthält verschiedene Kohlenwasserstoffe wie Paraffine, Cycloparaffine und Aromaten. Die Gruppe der Aromaten ist beispielsweise wichtig, um Dichtungen elastisch zu halten. Allerdings entstehen aus ihnen im Verbrennungsprozess auch Rußpartikel, die später zur Bildung klimawirksamer Kondensstreifen führen. Kerosin werden oft noch weitere Verbindungen zugesetzt, die für den sicheren Betrieb eines Flugzeugs wichtig sind. Dazu gehören unter anderem Antistatikmittel, Vereisungshemmer, Korrosionshemmer und Stoffe, welche die thermische Stabilität verbessern. Die Spezifikationen schreiben nicht vor, wie der Treibstoff zusammengesetzt sein soll, sondern definieren die physikalischen Eigenschaften, die er aufweisen muss.

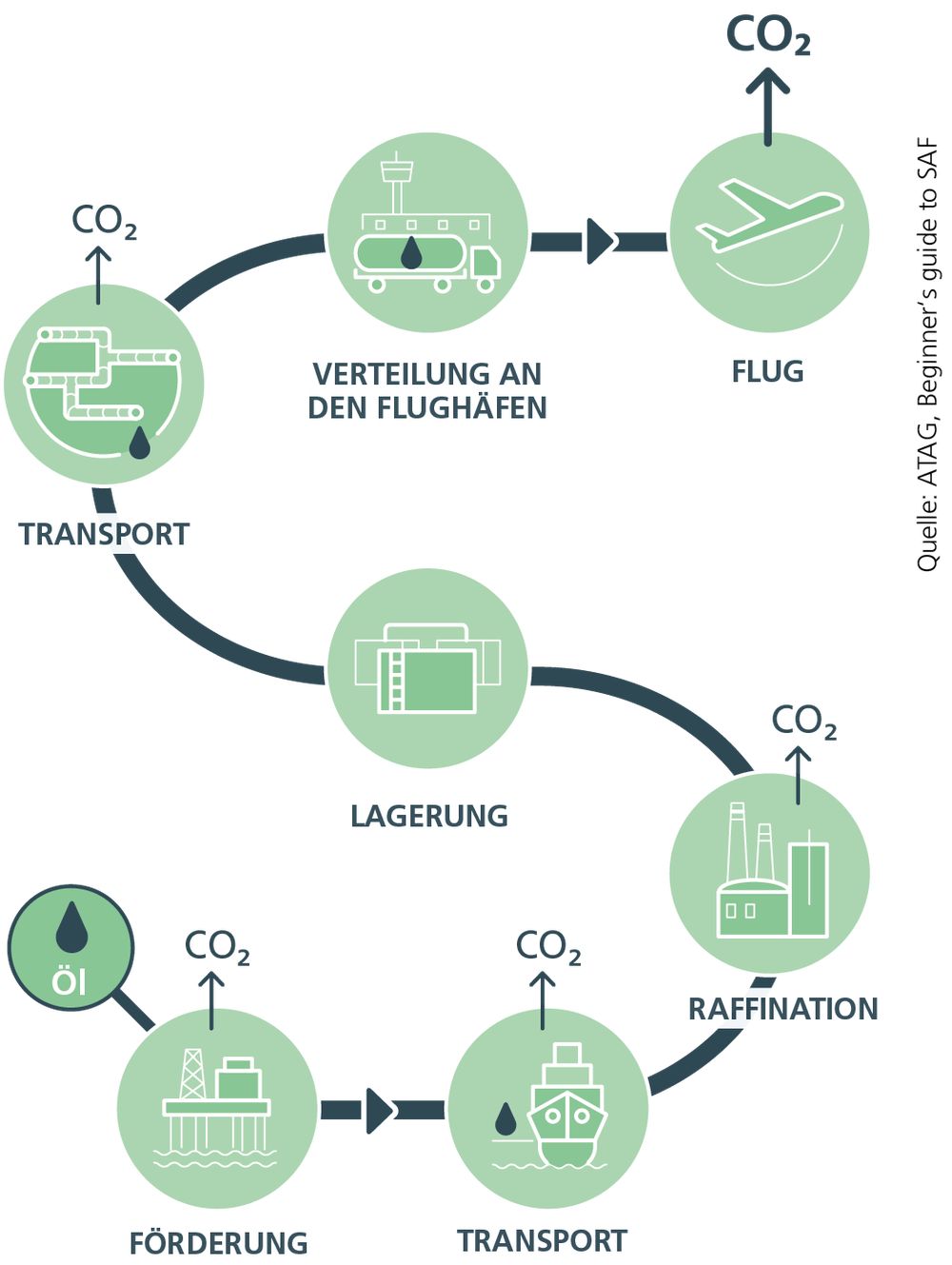

Warum gelten SAF und vor allem synthetische Treibstoffe als klimaverträglichere Alternativen zu Kerosin?

ATAG, Beginners Guide to SAF

Fossile Brennstoffe setzen während des Verbrennungsprozesses den Kohlenstoff frei, den sie bei ihrer Entstehung über einen langen Zeitraum gebunden haben. Auf diese Weise reichern sie CO2 in der Atmosphäre weiter an und tragen so zur globalen Erwärmung bei. Das bei der Verbrennung von Sustainable Aviation Fuels freigesetzte CO2 wurde zuvor aus nachhaltigen Quellen dem Kreislauf entzogen, sodass die Netto-CO2-Emissionen deutlich reduziert sind. Das zeigt die Analyse ihres Lebenszyklus. Außerdem können viele dieser neuartigen Treibstoffe so designt werden, dass sie so gut wie keinen Ruß produzieren und deshalb weniger Kondensstreifen verursachen. Bei der Herstellung synthetischer, also strombasierter Kraftstoffe werden weniger Wasser und Land verbraucht als bei der Produktion biomassebasierter Kraftstoffe, die aus organischen Stoffen gewonnen werden. Wenn diese strombasierten Kraftstoffe mit erneuerbarer Energie und CO2 aus der Atmosphäre produziert werden, können sie fast vollständig kohlenstoffneutral sein. Allerdings ist es bis dahin noch ein weiter Weg. Die große Hürde ist, dass der Verbrauch an Energie in der Produktion sehr groß ist. Die notwendigen Kapazitäten müssen erst noch geschaffen werden.

Wie werden SAF heute produziert?

Aktuell gibt es acht zugelassene Herstellungsverfahren. Die mit Abstand größte Menge wird aktuell nach dem HEFA-Verfahren (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) hergestellt. Ausgangsstoffe sind hier sowohl pflanzliche als auch tierische (Alt-)Öle und (Alt-)Fette, zum Beispiel gebrauchtes Fett aus Fritteusen. Die Fette und Öle werden zunächst hydriert. Das so entstandene Öl kann ähnlich dem Rohöl zu Kerosin raffiniert werden. Dieses Verfahren ist allerdings nicht unbegrenzt skalierbar. Deshalb wird an Alternativen gearbeitet. Vielversprechend erscheint vor allem Methanol.

Die Vielzahl der Namen ist verwirrend – welche sollte man sich für die Zukunft merken?

Der Begriff Sustainable Aviation Fuels ist Jahrzehnte alt – er wurde geprägt, als man nach Alternativen zu Kerosin zu suchen begann. Inzwischen gibt es so viele nichtfossile Kraftstoffe, dass man von drei Generationen spricht: Die erste waren Kraftstoffe aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen. Die zweite setzt auf Reststoffe biologischen Ursprungs. Zu dieser Gruppe zählen die HEFA-Kraftstoffe. Nachhaltig skalieren lässt sich nach heutiger Auffassung nur die dritte Generation der strombasierten Kraftstoffe, auch E-Fuels genannt. Deshalb konzentriert sich das DLR auf die Erforschung, Erprobung und Optimierung dieser chemischen Energieträger. In Jülich wird im solarthermischen Versuchskraftwerk das Sun-to-Liquid-Verfahren erforscht. Im Chemiepark Leuna baut das DLR eine Technologieplattform für Power-to-Liquid-Kraftstoffe (TPP) in semiindustriellem Maßstab auf, die den Markthochlauf der strombasierten Kraftstoffe beschleunigen soll.

An welchen Innovationen wird sonst noch gearbeitet?

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat ein patentiertes Verfahren zur Gewinnung von Rohöl aus Plastikabfällen entwickelt, die ReOil-Methode. Aus dem Endprodukt kann in einem zweiten Schritt dann ebenfalls ein SAF raffiniert werden. Den wohl ungewöhnlichsten Ausgangsstoff bearbeitet das britische Start-up Firefly: Es will menschliche Exkremente nutzen. Den Berechnungen von Firefly-Gründer James Hygate zufolge produziert jeder Mensch pro Jahr genug, damit daraus vier bis fünf Liter SAF hergestellt werden können. Würde Großbritannien diese Mengen komplett nutzen, könnte das immerhin fünf Prozent des nationalen Treibstoffbedarfs decken.

Können SAF mit normalem Kerosin gemischt werden?

Im Augenblick dürfen SAF in der kommerziellen Luftfahrt nur gemischt mit Kerosin eingesetzt werden. Erlaubt ist zurzeit eine Beimischung von maximal 50 Prozent. Weil bisher nur geringe Mengen am Markt erhältlich sind, liegt der Anteil der tatsächlichen Beimischung aber im Bereich von weniger als einem Prozent. Ab 2025 ist eine Beimischung von zunächst zwei Prozent SAF für alle Flüge, die innerhalb Europas starten, gesetzlich vorgeschrieben. Dieser Anteil steigt dann auf fünf Prozent im Jahr 2030. Der Anteil soll bis 2050 auf 63 Prozent steigen – ein wichtiger Schritt hin zur klimaverträglichen Luftfahrt.

ATAG, Beginners Guide to SAF

Was ist der größte Vorteil von SAF?

SAF können im Labor gezielt für eine emissionsarme Verbrennung designt werden, sodass in den Flugzeugturbinen wenig bis keine Rußpartikel entstehen. DLR-Studien zeigen, dass bei Verwendung von reinem SAF im Vergleich zu Kerosin bis zu 80 Prozent weniger Ruß in die Atmosphäre gelangt. Es entstehen dementsprechend weniger Kondensstreifen. Damit lässt sich durch diese Treibstoffe die Klimawirkung weit über die CO2-Emissionen hinaus reduzieren.

Können wir mit der Menge an SAF, die wir heute produzieren, schon einen positiven Klimaeffekt erzielen?

Tatsächlich müssen wir nicht auf eine flächendeckende Verfügbarkeit warten, sondern können schon jetzt etwas tun: Forschende des DLR haben gezeigt, dass ein gezielter Einsatz von SAF in Regionen mit viel Kondensstreifenbildung eine deutlich größere Wirkung hat als eine Beimischung über alle Flüge hinweg. Der Grund: Kondensstreifen entstehen nicht überall in gleichem Maß, es gibt vielmehr gewisse Hot Spots. Dazu zählen auch einige vielbeflogene Regionen über Europa. Deshalb tüfteln DLR-Forschende an Konzepten für einen „smarten Einsatz“ von SAF – beispielsweise gezielt an diesen Hot Spots. Das setzt allerdings eine andere Infrastruktur am Boden voraus.

Verursachen SAF nur während des Flugs weniger Ruß, oder gilt das auch an den Flughäfen?

Auch an Flughäfen wird sich die lokale Luftqualität verbessern, wenn Kerosin nach und nach durch SAF ersetzt wird. Darauf deuten erste Messergebnisse im Rahmen eines EU-Forschungsprojekts am Flughafen Kopenhagen hin. Dort hat ein DLR-Team über mehrere Wochen die Emissionen einer Maschine gemessen, die eine Mischung mit 35 Prozent SAF getankt hatte. Die Daten zeigen eine Reduktion der Partikel in der Größenordnung von 30 Prozent.

Was ist mit den Bezeichnungen drop-in/non drop-in gemeint?

Drop-in-fähige Kraftstoffe sind Kraftstoffe, die sofort in der kompletten Flotte eingesetzt werden können, ohne dass Anpassungen an den Flugzeugen notwendig sind. Diese Kraftstoffe sind also mit allen heute üblichen Triebwerken kompatibel, auch den Triebwerken älterer Flugzeuge. Bei Non-drop-in-Kraftstoffen handelt es sich um Kraftstoffe, die gewisse Anpassungen erfordern, zum Beispiel bei Dichtungen. Sie sind bisher noch nicht zugelassen.

Wenn die Energiewende in diesem Bereich gelingt, wer wird davon profitieren?

Eine Welt, in der klimaverträgliches Fliegen Realität ist, geht auch mit einer anderen Struktur am Boden einher. Das hat mehrere Gründe: Da es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, nichtfossile Kraftstoffe zu produzieren, wird es regional unterschiedliche Lösungen geben. Heute konzentriert sich die Öl- und Gasindustrie auf 22 Länder, die 90 Prozent aller fossilen Ausgangsstoffe liefern. Die Hälfte der geförderten Menge kommt sogar aus nur fünf Ländern. Um die notwendigen Mengenan SAF zu produzieren, werden Schätzungen aus der DEPA2050-Studie zufolge 5.000 bis 7.000 Raffinerien weltweit gebraucht. Wir werden künftig also keine Monopole mehr sehen, sondern eine regional diverse Produktion. Dabei könnten rund um die Produktion 14 Millionen Jobs entstehen – nicht nur in Europa, sondern weltweit.

Der Marktanteil von SAF beträgt heute weniger als ein Prozent. Wie gelingt der Markthochlauf?

Die Entwicklung hat bereits begonnen, ausgelöst durch zwei wichtige politische Entscheidungen: Die USA haben im Jahr 2021 mit der „SAF Grand Challenge“ ein Förderprogramm für die heimische Produktion von biogenem SAF aufgelegt. Bis zum Jahr 2030 sollen pro Jahr mehr als elf Milliarden Liter produziert werden. Die EU hat einen anderen Weg gewählt und im Frühjahr 2023 Quoten festgelegt. Beide Maßnahmen haben Planungssicherheit für Produzenten geschaffen – es zeigt sich, dass jetzt sowohl Start-ups als auch große Konzernein die Entstehung einer neuen Branche zu investieren beginnen.

Ein Beitrag von Anja Tröster aus dem DLRmagazin 175