Leichte Autos sparen jede Menge Sprit

Autos wurden früher auch „Blechkisten“ genannt. Diesen liebevollen Spitznamen trugen sie, weil die meisten Fahrzeuge hauptsächlich aus Stahlblech gebaut wurden. Warum? Stahl lässt sich sehr gut formen und ist ziemlich stabil. Aber: Er ist dummerweise auch ziemlich schwer – und ein Auto verbraucht dadurch viel Kraftstoff. In der Forschung ist man daher immer wieder auf der Suche nach neuen Materialien und Konstruktionen, mit denen die Autos leicht und stabil zugleich sein sollen. Das hilft auch Elektro-Autos, die so weniger Energie verbrauchen. Einige der neuen Werkstoffe kommen übrigens aus der Formel 1.

Die „Flitzer“ im Auto-Rennsport werden schon seit einiger Zeit aus sogenannten „Verbundwerkstoffen“ gebaut. So bezeichnen Fachleute jene Werkstoffe, die aus zwei oder auch mehreren Materialien bestehen. Für die Boliden der Formel 1 nutzen die Konstrukteurinnen und Konstrukteure beispielsweise „Carbon-Fasern“. Denn dieses Material ist extrem leicht und äußerst stabil: fast unzerstörbar! Neben der Fahrerzelle, die den Rennfahrer bzw. die Rennfahrerin schützt, wird auch die wichtige Radaufhängung aus diesem Material gefertigt.

Aber auch andere Werkstoffe kommen bei der Auto-Konstruktion zum Einsatz. So haben die Forscherinnen und Forscher neue Kunststoffe entwickelt, die mit Glas- oder Kohlefasern verstärkt werden. Diese lassen sich viel einfacher verarbeiten als die oben erwähnten Carbon-Fasern.

Nun kann man die neuen Verbundwerkstoffe jedoch nicht einfach überall einsetzen. Denn bei einem Fahrzeug muss jedes Bauteil einer anderen Belastung standhalten. Deshalb überlegen die Konstrukteurinnen und Konstrukteure ganz genau, an welchen Stellen im Auto die neuen Werkstoffe verwendet werden können – und wo es eben doch hier und da weiterhin besser Metall sein sollte.

Vorbilder aus der Natur

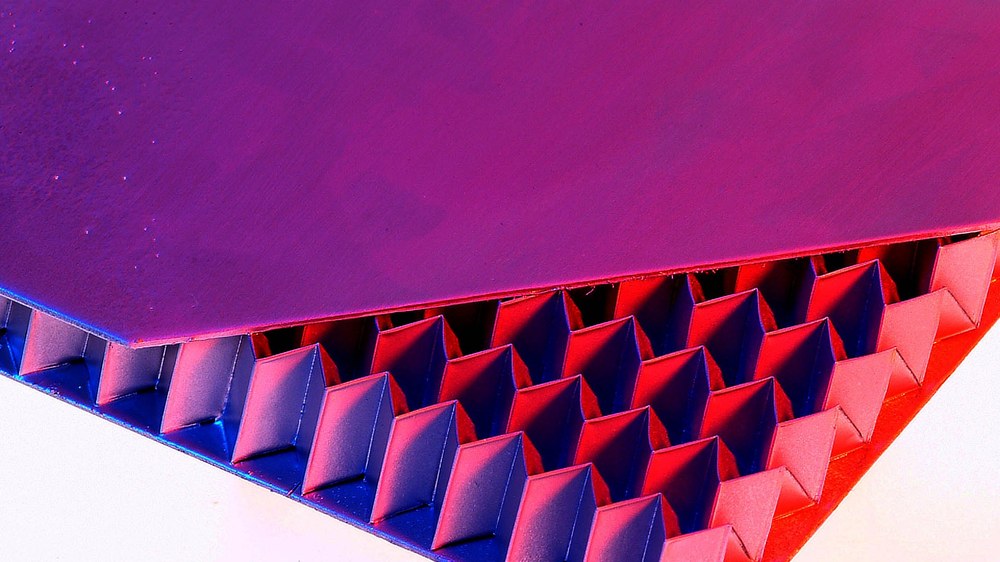

Um Gewicht – und damit auch Treibstoff – einzusparen, entwerfen Ingenieurinnen und Ingenieure auch ganz neue Bauweisen. Dabei lassen sie sich auch von der Natur inspirieren. Denn hier sind einige geradezu perfekte Vorbilder für stabilen Leichtbau zu finden: Die Struktur der Bienenwabe ist da ein bekanntes Beispiel. Übrigens: Die Wissenschaft, die solche technischen Lösungen von der Natur abschaut, nennt man „Bionik“.

Mit neuartigen Verbundwerkstoffen lassen sich also zukunftsweisende Konstruktionen bauen. Doch was passiert, wenn später einmal die Autos auch wieder „verschrottet“ werden müssen? Der heutige Stahl wird ja einfach eingeschmolzen und dient als Material für neue Produkte. Mit Werkstoffen, die aus mehreren Materialien bestehen, ist das aber nicht ganz so einfach. Auch daran wird daher weiter geforscht.

Warum ein möglichst geringes Gewicht auch bei E-Autos wichtig ist? Klar, egal wie schwer die sind, verbrauchen sie kein Benzin. Aber damit sie fahren, benötigen sie Energie. Und die muss ja irgendwoher kommen. Je schwerer ein Elektro-Auto ist, umso mehr Energie ist nötig. Na gut, bei einem einzigen E-Auto ist das egal. Aber bei Tausenden von Fahrzeugen macht das eine Menge aus. Und die Energie, die sie zum Fahren benötigen, muss logischerweise aus umweltfreundlichen Quellen wie Sonne und Wind stammen (denn käme der Strom für die E-Autos z. B. aus Kohlekraftwerken, wäre ja nichts gewonnen). Die klimaneutrale Energie wird aber auch für viele andere Dinge gebraucht: zur Stromversorgung von Häusern und Wohnungen oder in der Industrie. Deshalb kommt es darauf an, dass im Verkehr nicht unnötig viel Energie „verschwendet“ wird.