Satelliten und ihre Bahnen um die Erde

Die Höhe von 100 Kilometern gilt als die Grenze zum Weltraum. Es handelt sich dabei allerdings um keine echte „Grenze“, sondern das hat man einfach so festgelegt. Und diese Höhe überschreiten wir jetzt in Gedanken auch. Dabei wechseln wir vom Ballon zu einem der vielen Satelliten, die die Erde andauernd umkreisen. Und weil er gerade an uns vorbeifliegt, machen wir mal schnell einen großen Sprung … und schwupps! … sind wir auf EnMAP. Das ist ein deutscher Umweltsatellit, der die Erde in 650 Kilometern Höhe umrundet. Ganz viele Infos zu diesem Satelliten findest du übrigens hier.

Es gibt ganz verschiedene Arten von Satelliten. Manche übertragen Fernsehprogramme, andere tauschen mit dem Navi im Auto oder in deinem Smartphone Signale aus. Wir beschäftigen uns hier aber nur mit Satelliten, die der Klima- und Umweltforschung dienen. Und auch da gibt es eine Menge Unterschiede.

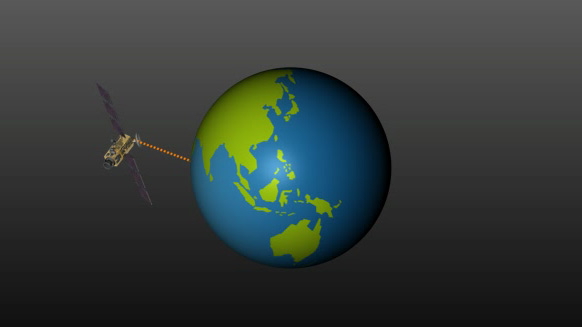

Zunächst einmal sind da die verschiedenen Umlaufbahnen. Manche Satelliten – dazu gehört auch EnMAP – umkreisen die Erde auf recht niedrigen Bahnen von etwa 500 bis 800 Kilometern. Aus dieser Höhe sehen sie viele Einzelheiten. Aber sie können dabei nicht die ganze Erde auf einen Blick sehen, sondern immer nur einen schmalen Streifen der Erdoberfläche. Doch das macht nichts. Denn wenn sie eine Umkreisung der Erde geschafft haben und wieder am selben Punkt ihrer Bahn ankommen, hat sich ja unser Planet inzwischen etwas weiter um seine Achse gedreht. Zur Erinnerung: Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre Achse – diese Drehung wird Rotation genannt. Also: Kommt der Satellit auf seinem Weg um die Erde wieder an denselben Punkt seiner Umlaufbahn, sieht er durch die Erdrotation eine andere Gegend. Und bis zum nächsten Mal hat sich die Erde unter der Satellitenbahn wieder etwas weitergedreht. Andauernd hat der Satellit daher unterschiedliche Gebiete der Erde im Blick – immer einen Streifen nach dem anderen. Und nach einer Weile hat er schließlich die ganze Erde erfasst, bevor es wieder von vorne losgeht. Weil das etwas kompliziert klingt, haben wir das mal in einer Animation dargestellt:

Die Umlaufbahn von Satelliten

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Quickchannel.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

In dieser Animation siehst du zuerst einen Satelliten, der auf einer niedrigen Bahn die Erde umkreist. Sie führt über die Polargebiete und wird deshalb als „polare Umlaufbahn“ bezeichnet. Dabei dreht sich die Erde unter der Bahn andauernd weiter, sodass der Satellit nach und nach einen Streifen nach dem anderen aufnimmt. Anschließend sieht du, wie ein sogenannter geostationärer Satellit in 36.000 Kilometern Höhe die Erde umkreist. Er ist dabei genauso schnell wie die Erdrotation und bleibt daher immer über derselben Stelle hoch über dem Äquator.

Die Animation hat im zweiten Teil gezeigt, wie ein Satellit die Erde in viel größerer Entfernung umkreist. Das ist zum Beispiel bei Wettersatelliten der Fall: Sie befinden sich nicht ein paar hundert Kilometer, sondern 36.000 Kilometer weit von der Erde entfernt. Dort kreisen sie genau so schnell um die Erde, wie sich unser Planet um seine eigene Achse dreht: in 24 Stunden einmal um die Erde herum. Der Satellit wandert also mit der Erdrotation mit und steht dabei praktisch immer über demselben Ort. Diese Satelliten werden als „geostationäre Satelliten“ bezeichnet. Und weil sich ein solcher Satellit immer exakt über derselben Stelle hoch über dem Äquator befindet, nimmt er logischerweise immer dieselbe Region der Erde auf. Das ist bei Wettersatelliten auch nötig: Denn ein Satellit, der das Wetter über Europa zeigen soll, darf natürlich nicht irgendwann über Australien oder Amerika herumkreisen.