„Fliegende Wegweiser“ im All

ESA – P. Carril

Als es noch keinen Kompass gab, hielten die Menschen nach Sonne oder Sternen Ausschau, um sich zu orientieren. Tagsüber konnten sie durch den Sonnenstand die Himmelsrichtung deuten und nachts half ihnen der Polarstern, der im Norden leuchtet. Dann wurde der Kompass erfunden und für die Seefahrt unverzichtbar, um auf hoher See sicher den Weg zum Hafen zu finden.

ESA (P. Carill)

Auch heute könnte man sich natürlich immer noch mithilfe altertümlicher Methoden orientieren. Erfahrene Wanderer wissen, dass Moos meist auf der Nordwestseite von Baumstämmen wächst. Und auch Sonne und Sterne könnte man wie früher zur Bestimmung der Himmelsrichtung nutzen. Allerdings werdet ihr zugeben: Es wäre etwas mühsam, wenn man auf einer Autofahrt andauernd aus dem Fenster nach oben schauen müsste, um die korrekte Fahrtrichtung zu bestimmen.

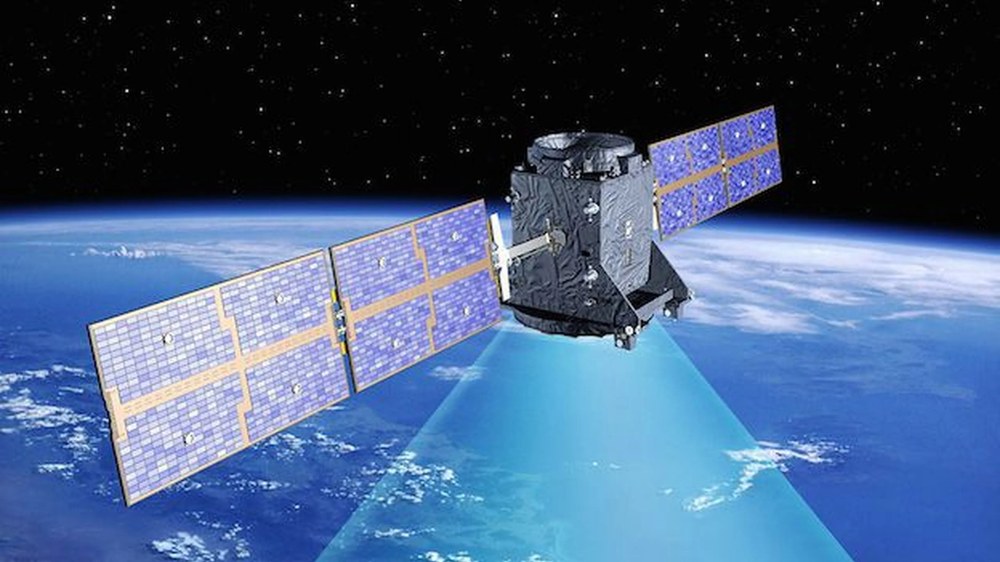

Satelliten: künstliche Sterne

Also haben wir die natürlichen Orientierungspunkte durch künstliche „Sterne“ am Himmel ersetzt: eben durch Navigationssatelliten. Sie helfen uns mit ihren Signalen, unsere Position ganz exakt zu bestimmen. Und sie zeigen uns den Weg zum Ziel, auch wenn wir überhaupt keine Ortskenntnisse besitzen. Bisher leistet uns dabei das amerikanische „Global Positioning System“ wichtige Dienste – besser bekannt als GPS. Und inzwischen gibt es auch ein europäisches System, das Galileo heißt.

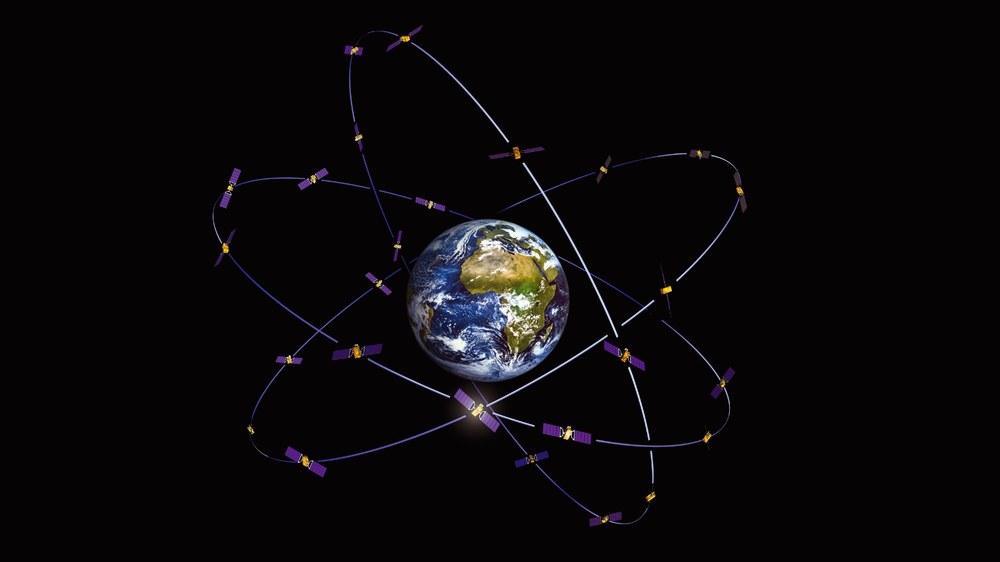

Das Galileo-System

ESA (J. Huart)

Die Galileo-Satelliten befinden sich in einer Entfernung von 23.000 Kilometern. Auf der Erde sorgen mehrere Kontrollzentren und ein Netz von Bodenstationen dafür, dass die Signale in bester Qualität empfangen werden. Eines der Kontrollzentren – manche sagen, das wichtigste – ist übrigens am DLR-Standort in Oberpfaffenhofen zu finden.

Das Ganze funktioniert so: Stell dir einmal vor, du fährst mit deinen Eltern zum Zelten nach Frankreich. Leider seid ihr vom Weg abgekommen und wisst nicht, wie ihr zum Campingplatz kommt. Und dummerweise kennt ihr – nachdem ihr euch richtig gründlich verfahren habt – auch gar nicht genau euren aktuellen Standort. Ihr wisst nur, dass ihr irgendwo in der Nähe der Küste seid. Und dass es ziemlich heiß ist. Viel zu heiß! Die Stimmung ist auch nicht mehr die beste. Und weit und breit niemand, den man nach dem Weg fragen könnte. Wie gut, dass das Auto mit einem Navigationsgerät ausgestattet ist! Ihr schaltet es ein – eigentlich hättet ihr es schon zu Hause beim Start einschalten sollen, aber dann wäre unsere kleine Geschichte nicht so „dramatisch“ ausgefallen – und sofort empfängt das Gerät die Signale der Satelliten im All. Dabei wird die Zeit gemessen, die diese Signale benötigen, um die Entfernung zwischen den Satelliten und dem Empfänger – also dem Navi im Auto – zurückzulegen. Dafür sind die Satelliten übrigens mit super-genauen Atomuhren ausgestattet, die die Zeit ganz exakt messen. Anhand der Zeit, die ein Signal unterwegs ist, „weiß“ das Empfangsgerät im Auto, wie weit es von den Satelliten entfernt ist und wo es sich befindet. Und ihr? Ihr erfahrt, dass ihr nur noch zwei Kilometer von eurem Ziel entfernt seid und da vorne gleich rechts abbiegen müsst.

Nur nebenbei bemerkt: Ein einziger Satellit genügt da logischerweise nicht. Denn es gibt ja viele Punkte auf der Erde, die von einem Satelliten gleich weit entfernt sind. Um zweifelsfrei den eigenen Standort zu berechnen, sind vier Satelliten nötig. Und da diese Satelliten ja nicht über eurem Auto „stehen“, sondern rund um die ganze Erde im All verteilt sind, braucht man rund 30 Satelliten, damit ein solches Navigationssystem immer und überall funktioniert.

Navigation: nicht nur fürs Auto

ESA

Galileo wird aber nicht nur zum Autofahren genutzt. Notsignale können weltweit in Echtzeit übertragen werden, sodass auch Rettungseinsätze dadurch beschleunigt werden können. Wenn jemand zum Beispiel beim Wandern in den Bergen einen Unfall hat, kann sein Handy ganz genau geortet werden und er erhält schnellstmöglich Hilfe. Und auch in vielen anderen gefährlichen Situationen – bei schweren Unglücken oder Naturkatastrophen – kann Galileo helfen, die exakte Position des Geschehens zu lokalisieren und den Einsatzkräften den schnellsten Weg zuweisen. Und noch viele andere Bereiche profitieren von Galileo – bis hin zur Landwirtschaft, wo bei Aussaat, Düngen und Ernte große Maschinen per Satellit gesteuert werden.

Kompakt & wissenswert

Galileo

Das Projekt der Europäischen Union und der ESA ist nach dem berühmten italienischen Astronom Galileo Galilei benannt, der bereits im 17. Jahrhundert davon überzeugt war, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt.