Wieso, weshalb, warum: Wie funktionieren Turbinen?

Siemens

Es gibt einige Dinge auf dieser Welt, die wir im Alltag nutzen, ohne richtig zu wissen, wie sie funktionieren. Dass du gerade diese Zeilen auf deinem Computer oder Smartphone lesen kannst, liegt daran, dass irgendwo in deiner weiteren Umgebung eine Turbine in einem Kraftwerk Strom produziert. Aber wie funktioniert eine Turbine überhaupt? Schauen wir uns das doch mal genauer an.

Alstom

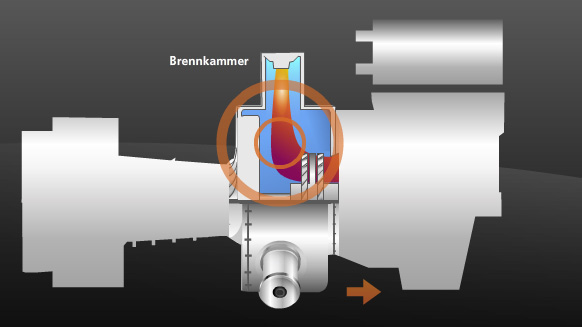

Zunächst einmal: Wenn man von einer „Gasturbine“ spricht, meint man eigentlich mehrere Bestandteile, von denen nur einer die Turbine selbst ist. Daneben gibt es noch den Kompressor, die Brennkammer und – um auch wirklich Strom erzeugen zu können – den Generator.

Der „kontrollierte Sturm“

Im Kompressor – oder auch Verdichter genannt – wird Luft aus der Umgebung angesaugt und verdichtet. „Verdichtet“ bedeutet, dass der Druck der angesaugten Luft erhöht wird, indem sie zusammengepresst wird. Anschließend schießt diese „komprimierte“ Luft mit hohem Druck in die Brennkammer, wo ein gasförmiger oder flüssiger Brennstoff zugemischt und verbrannt wird. Durch die Verbrennung dehnt sich das heiße Gas aus, trifft auf die Schaufeln der Turbine und setzt sie so in Bewegung. Die Schaufeln drehen sich ähnlich wie die Windräder von Windmühlen – nur dass der „Wind“ in der Turbine eben gewissermaßen künstlich erzeugt wird und sehr stark ist: so etwas wie ein „kontrollierter Sturm“. Nachdem sich nun also die Turbine enorm schnell dreht, fehlt uns zur Stromerzeugung nur noch der Generator: Er wird von der Turbine angetrieben und produziert den Strom. Und all diese Prozesse – Ansaugen, Komprimieren, Verbrennen und Ausdehnen – finden permanent, also andauernd statt.

Wie funktionieren Turbinen?

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Quickchannel.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

Zauberwort „Wirkungsgrad“

Heiß wird es in der Brennkammer – und zwar über 1.000 Grad Celsius. Das liegt an den Verbrennungsprozessen, die nonstop stattfinden. Wie aber hält das Material diese extremen Temperaturen eigentlich aus? Nur indem es gekühlt wird. Doch die Kühlung kostet auch Energie. Deshalb ist es ein wichtiges Forschungsziel, Materialien zu entwickeln, die man noch stärker erhitzen kann, ohne sie so stark kühlen zu müssen. Dadurch könnte man auch den sogenannten Wirkungsgrad steigern. Der „Wirkungsgrad“ – das ist eines der Zauberworte, wenn es um Kraftwerke geht: Je höher er ist, desto mehr wird die eingesetzte Energie auch wirklich genutzt. Heutige Gasturbinen haben einen Wirkungsgrad von „nur“ 40 Prozent. Das bedeutet, dass eben lediglich 40 Prozent der eingesetzten Energie auch wirklich in Strom umgewandelt werden. Der Rest geht im Prozess „verloren“. Weil aber Energie nie wirklich verloren geht, sagen wir einfach mal: Der Rest „verpufft“. Zum Beispiel als Wärme, die in die Umgebung abgegeben wird. Allerdings haben sich auch da die Ingenieurinnen und Ingenieure einen Trick ausgedacht: Wenn Gasturbinen nämlich in einem Kraftwerk mit Dampfturbinen kombiniert werden, kann man so aus dieser Abwärme nochmals etwas für die Stromerzeugung herausholen. Noch besser wäre es natürlich, wenn wir ganz auf Gaskraftwerke vezichten könnten, da sie ja auch zum Klimawandel beitragen. Das wird auch in Zukunft der Fall sein. Aber bis dahin ist es eben gut, wenn die Gaskraftwerke so modern wie möglich sind.