In Zukunft streifenfrei

Mehr Verkehr am Himmel und mehr Emissionen – gleichzeitig die Notwendigkeit, insgesamt „grüner“ zu werden. Die Luftfahrt steuert auf massive Umbrüche zu. Dabei geht es nicht nur um alternative Antriebe und nachhaltigere Treibstoffe. Nicht-CO2-Effekte wie Kondensstreifen oder Stickoxid-induziertes Ozon heizen den Klimawandel zusätzlich an. Dies durch geschickte Routenplanung zu vermeiden, könnte eine effektive Möglichkeit sein, die Klimawirkung des Luftverkehrs zu mindern.

Im Jahr 2020 veröffentlichte die Manchester Metropolitan University zusammen mit dem DLR eine Studie. Ihr Ergebnis: Der Luftverkehr verursachte im Jahr 2011 einen Anteil von 3,5 Prozent am menschengemachten Klimawandel. Circa 1,6 Prozent davon entfielen auf das Treibhausgas CO2. Die verbleibenden zwei Prozent wurden sogenannten Nicht-CO2-Effekten zugerechnet. Zu diesen zählen unter anderem Stickoxide, Aerosole, Ozon, aber auch Kondensstreifen.

Kondensstreifen entstehen, wenn der im Abgas enthaltene Wasserdampf im Kontakt mit der kalten Umgebungsluft gesättigt oder übersättigt wird und dann an den im Abgas enthaltenen Rußpartikeln Wassertröpfchen kondensieren. Diese gefrieren unmittelbar in der kalten Umgebung. Ist die Umgebung auch noch genügend feucht (eisübersättigt), so bleiben die Kondensstreifen über Stunden bestehen und beeinflussen das Klima. Besonders abends oder nachts haben sie eine wärmende Wirkung. In ähnlicher Weise führen Stickoxide aus dem Luftverkehr dazu, dass Ozon gebildet und Methan abgebaut wird. Da es sich bei beiden um Treibhausgase handelt, werden wiederum die Strahlungsbilanz und damit das Klima beeinflusst. Mitunter können diese Nicht-CO2-Effekte Tage, Wochen, Monate oder Jahre anhalten – abhängig von den atmosphärischen Verhältnissen und ausgelösten Prozessen. So stehen sie in direktem Zusammenhang mit der Flugroute.

D-KULT – Demonstrator klima- und umweltfreundlicher Lufttransport

D-KULT erprobt Verfahren, mit denen die Klimawirkung des Luftverkehrs gemindert werden soll. Dabei sollten gleichzeitig CO2-, Nicht-CO2-Effekte sowie Lärm und die operativen Betriebskosten möglichst gering gehalten werden. Ein wichtiges Ziel ist es, durch eine gezielte Planung von Flugrouten klimawirksame Kondensstreifen zu vermeiden – sowohl in der Simulation als auch anhand realer Flüge.

Das DLR fungiert als Koordinator und ist mit insgesamt fünf Instituten an dem Projekt beteiligt: Institut für die Physik der Atmosphäre (Koordination), Institut für Flugsystemtechnik, Institut für Luftverkehr, Institut für Flugführung und Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin.

Weitere Beteiligte: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, DWD Deutscher Wetterdienst, Jeppesen GmbH, PACE GmbH, Deutsche Lufthansa AG und Lufthansa Systems GmbH. Assoziierte Partner sind Airbus Operations GmbH, European Air Transport Leipzig GmbH (DHL), Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e.V. (BDL) und EUROCONTROL MUAC. D-KULT wird im Auftrag des BMWK und im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogramms gefördert.

Wetterlage beeinflusst Flugzeugemissionen

Wenn Fluggesellschaften Routen für ihre Linienflugzeuge planen und der zuständigen Flugsicherung zur Genehmigung schicken, sind die wichtigsten Aspekte ein niedriger Kerosinverbrauch, eine kurze Flugstrecke sowie geringe Fluggebühren. Die Route mit dem niedrigsten Kerosinverbrauch ist allerdings nicht unbedingt die klimafreundlichste. Parameter wie die Umweltverträglichkeit des Luftverkehrs und hier insbesondere Nicht-CO2-Effekte spielen aktuell noch keine große Rolle, denn deren Klimawirkung variiert stark mit der aktuellen Wetterlage. Beispielsweise bilden sich langlebige Kondensstreifen nur in eisübersättigten Regionen. Hier setzt das Forschungsprojekt D-KULT an (siehe obigen Infokasten). Es werden Methoden und Tools entwickelt, mit denen die Nicht-CO2-Effekte eines Fluges reduziert werden können.

Airbus

Nach dem Start sind die Lotsinnen und Lotsen gefragt

Die Flugrouten kommen von den Airlines, werden von der Flugsicherung freigegeben und den Pilotinnen und Piloten kurz vor dem Start mitgeteilt. Sie berücksichtigen den Treibstoffverbrauch, aber auch die Wetterlage. Trotzdem kommt es nach dem Start recht häufig noch zu kurzfristigen Änderungen. Mögliche Gründe sind – neben unvorhersehbaren Wetterereignissen – Notfälle an Bord, die eine außerplanmäßige Landung erfordern, oder drohende gefährliche Situationen, wenn die Flugbahnen zweier Flugzeuge notwendige Sicherheitsabstände unterschreiten würden. Lotsinnen und Lotsen sehen entstehende Konflikte in dem von ihnen kontrollierten Luftraumbereich frühzeitig und reagieren, indem sie Kurskorrekturen vorgeben. Diese können die Flughöhe, die Richtung oder die Geschwindigkeit betreffen. Wie die Flugroutenplanung und -optimierung unter Betrachtung von Wetterphänomenen und Klimaaspekten zukünftig umgesetzt und die verantwortlichen Personen unterstützt werden können, ist Gegenstand des Forschungsprojekts DIAL (siehe Infokasten unten). Die beteiligten DLR-Fachleute betrachten alle maßgeblichen Einflussfaktoren für die Routenplanung im zivilen Luftverkehr und entwickeln hierfür Algorithmen und Assistenzsysteme.

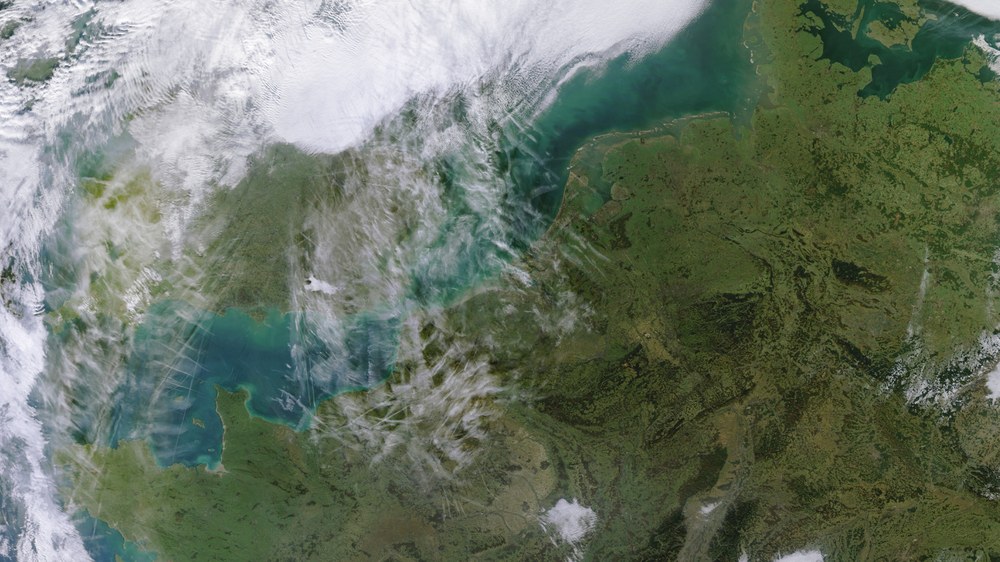

NASA/DLR

Klimawirkung reduzieren, Kondensstreifen vermeiden

Flugrouten sollen künftig so geplant werden können, dass Gebiete vermieden werden, in denen zum Zeitpunkt der Durchquerung wahrscheinlich langlebige, stark wärmende Kondensstreifen entstehen. Dabei sollen die „Kosten“ dieser Umwege im akzeptablen Bereich bleiben. Gleichzeitig soll nicht aufgrund höherer CO2-Emissionen klimaschädlicher geflogen werden. Also muss die optimale Kombination von Kosten, geringem Kerosinverbrauch und klimaverträglicher Route auf Basis aller Emissionstypen gefunden werden. Eine zentrale Herausforderung für die Forschenden besteht darin, zuverlässig vorherzusagen, ob in einem bestimmten Gebiet zu einer bestimmten Zeit tatsächlich Kondensstreifen entstehen. Zu diesem Zweck werden numerische Modelle der Wettervorhersage weiterentwickelt und mit Beobachtungen verglichen. Beobachtungsdaten von Linienflugzeugen können nicht nur für die Modellevaluation genutzt werden, sie sind auch nötig, um das in den Modellen simulierte Wetter nah an der Realität zu halten. Somit kann der atmosphärische Anfangszustand der numerischen Simulation, also „das Wetter von gestern“, realistischer beschrieben werden.

Für klimaoptimierte Flugrouten ist es wichtig, die verringerte Klimawirkung aller Effekte verlässlich nachzuweisen.

Wir haben das Ziel im Blick

Drei Fragen an Dr. Sigrun Matthes. Sie arbeitet als Physikerin in der Abteilung Erdsystemmodellierung für Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr und Energie des DLR-Instituts für Physik der Atmosphäre und leitet das Projekt D-KULT.

Warum spielen Kondensstreifen eine so wichtige Rolle in ihrer Forschung?

Kondensstreifen gehören zu den wesentlichen Nicht-CO2-Klimaeffekten des Luftverkehrs. Sie sind der einzige Effekt, den man mit bloßem Auge am Himmel sehen kann. Je nachdem, wo sie entstehen, haben sie eine kühlende oder eine wärmende Wirkung – wobei im globalen Mittel die wärmende Wirkung überwiegt. Um Erfahrung mit der Implementierung klimaoptimierter Flugrouten zu sammeln, haben wir uns entschlossen, Flugrouten zu identifizieren, auf denen Kondensstreifen vermieden werden. Ob unsere Planung erfolgreich war, können wir direkt anhand von Satellitenaufnahmen sehen. Solche klimaoptimierten Flugrouten bieten hohes Potenzial, die Klimawirkung des Luftverkehrs zu mindern, da sie mit der heutigen Flotte an Flugzeugen geflogen werden könnten.

2020 wollten Sie die Machbarkeit von Maßnahmen zur Verringerung von Nicht-CO2-Effekten untersuchen. Wo stehen wir heute?

Damals waren wir weit davon entfernt, solche klimaoptimierten Routen zu fliegen. Heute sind wir an der Erprobung von taktischen und strategischen operativen Maßnahmen beteiligt. Wir versuchen, im realen Luftverkehr Gebiete mit hohen Nicht-CO2-Effekten zu meiden. Das Potenzial einer alternativen Routenplanung haben auch die Luftfahrtunternehmen und die Politik erkannt. Dementsprechend herrscht gerade Aufbruchsstimmung.

Wie schätzen Sie diese Stimmung ein?

Aktuell sind wir in D-KULT dabei, in verschiedenen Demoexperimenten gezielt Strategien für klimaoptimierte Flugrouten im realen Betrieb zu erproben. Zum einen unterstützt uns die Deutsche Flugsicherung dabei, den Luftverkehr in Sektoren, in denen sich Kondensstreifen bilden könnten, alternativ zu führen. Zum anderen werden auch reale Systeme für die strategische Flugroutenplanung erweitert, sodass den Fluggesellschaften tagesaktuell klimaoptimierte Flugrouten vorgeschlagen werden können. Wir haben uns bereits 2010 gemeinsam auf den Weg gemacht. Aber wir brauchen weiter einen langen Atem. Wesentliche Ziele für einen klimaverträglichen Luftverkehr sind, die Vorgänge in der Atmosphäre genauer zu verstehen und verlässliche Abschätzungen der Klimaeffekte zu liefern. Dieses Ziel haben wir fest im Blick und wir gehen Schritt für Schritt darauf zu.

Die Grenzen der Modellierung

Die Herausforderung liegt nun darin, diese numerischen Wettervorhersagemodelle so zu erweitern, dass sie die Nicht-CO2-Klimaeffekte so genau wie möglich abschätzen können. Hierfür fließen Ergebnisse zur Klimawirkung von Emissionen aus der Klimamodellierung in die Wettervorhersagemodelle ein. Die Wirkung von Emissionen in der Atmosphäre ist äußerst komplex und hängt stark von der aktuellen meteorologischen Situation ab. Daher lässt sich die Klimawirkung der Nicht-CO2-Effekte heute noch nicht zuverlässig abschätzen. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Quellen der Unsicherheiten zu identifizieren und diese systematisch zu beschreiben. Denn letztlich müssen die Klimaeffekte mit hinreichender Genauigkeit bekannt sein, damit eine robuste Entscheidung bei der jeweiligen Routenwahl getroffen werden kann. Wie gut die Vorhersage funktioniert und wie stark der Effekt dieser neuen Routenberechnungen auf die Klimawirkung des Luftverkehrs ist, wird in D-KULT untersucht. Wetterdienst, Flugsicherung, Fluggesellschaften und Wissenschaft müssen eng zusammenarbeiten, um die gegenwärtigen Planungssysteme so weiterzuentwickeln, dass sie Routen mit niedrigerer Gesamtklimawirkung identifizieren und gleichzeitig dieser Unsicherheit Rechnung tragen.

DLR/NASA/Florian Friz

DIAL – Der individuelle und automatisierte Luftverkehr

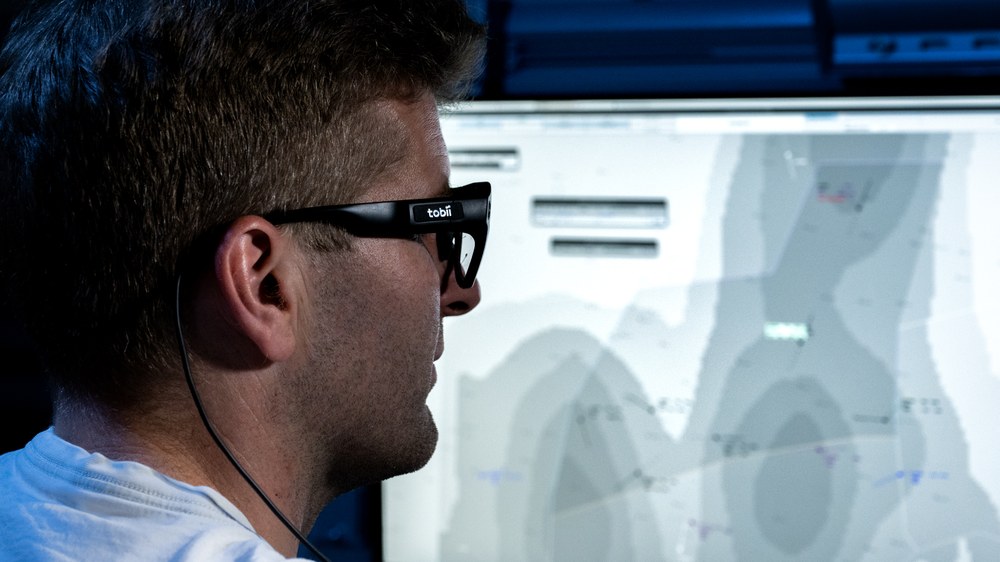

Ziel von DIAL ist es, Technologien und Konzepte zu liefern, die die Kapazität im Luftraum bei gleichbleibender Sicherheit erhöhen. Neuartige meteorologische Dienste für Sicherheit und Klima sollen mit Assistenzsystemen gekoppelt werden, um die Lotsinnen und Lotsen in den Kontrollzentren zu entlasten. Auf diese Weise gewinnen sie Zeit, um Pilotinnen und Piloten klimaschonende Routen bereitzustellen. Dazu betrachten die beteiligten Fachleute alle maßgeblichen Einflussfaktoren für die Routenplanung im zivilen Luftverkehr. Das reicht von generellen Flugführungskonzepten über Weltraumwetter und den Einfluss der Betriebsbedingungen auf die Emissionen von Triebwerken bis hin zur Entwicklung neuester Berechnungsmethoden für die Erstellung von Flugtrajektorien. Das Projekt wird geleitet vom DLR-Institut für Flugführung. Weiterhin sind die DLR-Institute für Physik der Atmosphäre, für Verbrennungstechnik, für Luft- und Raumfahrtmedizin, für Luftverkehr sowie für Kommunikation und Navigation an DIAL beteiligt.

Starre Luftraumstruktur macht die Planung komplexer

Um das volle Klimapotenzial der Flugroutenoptimierung auszuschöpfen, müsste man idealerweise fliegen können, wo man will. Am Himmel aber ist es voll – und es wird noch voller. Prognosen besagen, dass sich die Anzahl der Passagierflüge bis 2050 verdreifachen könnte. Damit gefährliche Situationen vermieden werden, ist der Luftraum größtenteils in eine starre Struktur unterteilt, ähnlich einem Hochhaus mit Stockwerken. Flugzeuge dürfen immer nur in einem bestimmten Stockwerk fliegen – über dem Nordatlantik beispielsweise gilt die Regel, dass in einer Höhe hin- und in der benachbarten Höhe zurückgeflogen wird. Wer beispielsweise aufgrund eines klimasensitiven Gebiets tiefer fliegen wollte, müsste gleich zwei Stockwerke nach unten ausweichen. Da der Wechsel der Flughöhe Treibstoff und in der Regel auch Zeit kostet, ist es das Sparsamste, trotz zu erwartender Kondensstreifenbildung einfach durchzufliegen. Der Mehrverbrauch an Kerosin stünde in keinem Verhältnis zur eingesparten Klimawirkung.

100-Flüge-Programm geht an den Start

In Europa wird es für die Luftfahrt jetzt konkret: Pünktlich zur Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Berlin startet am 5. Juni das im Rahmen des „Arbeitskreises klimafreundliche Luftfahrt“ konzipierte 100-Flüge-Programm, in dem die Vermeidung von Kondensstreifen im konkreten Flugbetrieb untersucht werden soll. Die Auswertung dieser Flugversuche obliegt dem D-KULT-Projekt. Und auch DIAL geht in die Zielgerade der vierjährigen Förderung: Nächster Schritt ist eine größere Validierung, ebenfalls in Form einer Simulation. Diese soll zeigen, dass alle Komponenten zusammenspielen und eine fortlaufende Optimierung stattfindet. Für die Abschätzung des jeweiligen Klimaeffekts wird ein sogenanntes Klima-Response-Modell eingesetzt. Als „Futter“ für die kommende Simulation dienen reale Flugverkehrstage vor und nach der COVID-19-Pandemie. Die zentrale Fragestellung lautet, welches der konkrete Nutzen der Zusammenschaltung aller Routeninformationen für die Optimierung ist, genauer gesagt: Wie viel Treibstoff hätte sich im Vergleich zum Flug ohne Optimierung einsparen lassen? Wie viel CO2 wäre weniger ausgestoßen worden? Und wie stark ließe sich die Klimaerwärmung durch das Umfliegen sensitiver Gebiete reduzieren?

Assistenzsysteme werden mehr und mehr Freiräume schaffen, um individuelle und klimaoptimierte Flugrouten umsetzen zu können.

Bestmöglich unterstützt

Drei Fragen an Dr. Maik Friedrich vom DLR-Institut für Flugführung. Er arbeitet in der Abteilung Systemergonomie und koordiniert das Projekt DIAL.

Wie könnte sich die Arbeit von Lotsinnen und Lotsen in Zukunft ändern?

Assistenzsysteme werden mehr und mehr Einzug in die Arbeit halten, um sie zu entlasten. Das schafft Freiräume, in denen sie individuelle und klimaoptimierte Routen umsetzen können. Um die Luftraumkontrolle stärker zu automatisieren, untersuchen wir in DIAL die „Single Controller Operations“ und die „sektorlose Flugverkehrskontrolle“. Bei Ersterem ist lediglich ein Lotse oder eine Lotsin pro Sektor im Einsatz, unterstützt von Assistenzsystemen. Die Systeme übernehmen im Wesentlichen die Aufgaben der Routenplanung. In der gewonnenen Zeit können Klimaaspekte bei der Routenführung berücksichtigt werden. Bei unseren letzten DIAL-Versuchen haben wir zusammen mit Lotsinnen und Lotsen acht vom DLR entwickelte Assistenzsysteme in unseren Simulatoren getestet. Zwei davon sind besonders vielversprechend.

Welche Vorteile für das Klima hätte eine sektorlose Luftraumkontrolle?

Dies ist ein neuer Ansatz. Anstatt verschiedener Sektoren gibt es nur einen großen Luftraum. Die Lotsinnen und Lotsen sind dann für eine bestimmte Anzahl an Flugzeugen vom Start bis zum Ziel zuständig anstatt für einen Sektor. Sie können Flugzeuge auf direkteren Strecken zwischen Start- und Landeflughafen führen, insbesondere in großen, grenzüberschreitenden Lufträumen. So erreichen wir eine höhere Luftraumkapazität. Das kommt dem Klimaschutz zugute, da die zusätzliche Kapazität für die Durchführung möglichst vieler „klimaoptimierter“ Flüge genutzt werden kann. Je größer ein sektorloser Luftraum ist, desto größer sind auch die umweltschonenden Vorteile. Konzepte wie direkte Routen oder erhöhte Automation können die positiven Effekte des sektorlosen Konzepts außerdem noch deutlich steigern.

Wie greifen optimierte Flugroutenplanung und Luftraumstruktur ineinander?

Ein weiterer Fokus im DIAL-Projekt ist die Verbindung von aktuellen Klimazielen in der Luftfahrt mit deren größten Einflussfaktoren. Die Einflussfaktoren des Klimas werden in realistischen Simulationen abgebildet und ihre Klimawirkung wird analysiert. Die Simulationen werden verbessert, indem neuartige meteorologische Dienste mit einbezogen werden. Mit ihnen können dann Wetterrisiken und disruptive Ereignisse entlang von Flugstrecken identifiziert und die Klimawirkung der Strecke berechnet werden. Besonders gut lassen sich die Simulationen dazu verwenden, Flugroutenplanung und Luftraumstrukturen systematisch zu variieren und deren Einflüsse auf den Flugverkehr und auf deren Klimawirkung realistisch zu untersuchen. So können wir schon heute die Entscheidungsträger in der Luftfahrt besser unterstützen.

Ein Beitrag von Stefanie Huland und Michael Müller aus dem DLRmagazin 175

Weiterführende Links

- Projektwebsite D-KULT

- Projektwebsite DIAL

- DLR-Institut für Physik der Atmosphäre

- DLR-Institut für Flugführung

- DLR-Institut für Flugsystemtechnik

- DLR-Institut für Luftverkehr

- DLR-Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin

- DLR-Institut für Verbrennungstechnik

- DLR-Institut für Kommunikation und Navigation

- DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

- DWD Deutscher Wetterdienst

- Jeppesen GmbH

- PACE GmbH

- Deutsche Lufthansa AG

- Lufthansa Systems GmbH

- Airbus Operations GmbH

- European Air Transport Leipzig GmbH (DHL)

- Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e.V. (BDL)

- EUROCONTROL MUAC.