Des Falken reiche Beute

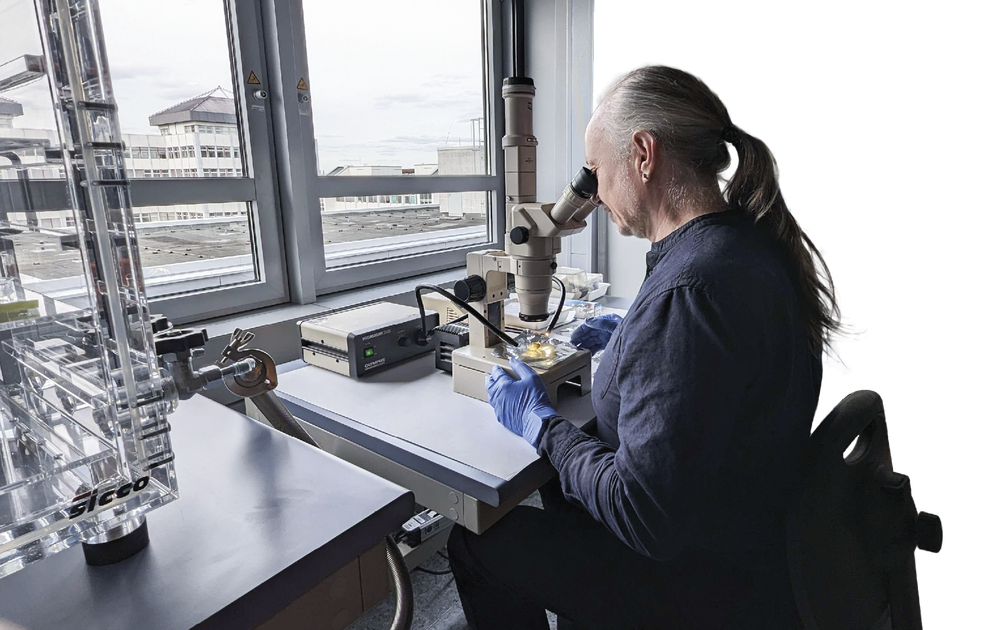

Es ist der 25. August 2022. Im Labortrakt des DLR-Instituts für Planetenforschung ist eine gewisse Nervosität mit Händen zu greifen. Post wird erwartet! Aber keine gewöhnliche. Für den heutigen Tag ist die Ankunft eines Staubkorns angekündigt, das Milliarden von Jahren alt ist. Und dann kommt es – ganz profan mit der Paketpost. Kein Sicherheitstransporter. Eine Unterschrift nur, dann halten Giulia Alemanno und Alessandro Maturilli den stickstoffbefüllten Probenbehälter aus Edelstahl und Plexiglas in den Händen. Inzwischen haben sie „A0112“ genauestens analysiert. Proben, die von Sonden gesammelt wurden und aus dem All auf die Erde kommen, sind extrem wertvoll für die Wissenschaft, denn sie erzählen Geschichten über die Ursprünge unserer Planeten und unseres Sonnensystems.

Besagte Probe stammt von der japanischen Mission Hayabusa2. Ihr Ziel war der Asteroid Ryugu. Hayabusa bedeutet im Japanischen Wanderfalke. 2020 brachte die Mission Proben des Asteroiden zur Erde. Über fünf Gramm, viel mehr, als man sich erhofft hatte, enthielt der hermetisch versiegelte Probenbehälter. Bei den heute möglichen Analysetechniken ist das quasi eine riesige Kiste voll und deshalb von unschätzbarem wissenschaftlichem Wert. Diese Proben sind über viereinhalb Milliarden Jahre alt, fast so alt wie das Sonnensystem.

Sample Return – die Königsklasse der Raumfahrt

Proben von einem anderen Himmelskörper auf der Erde untersuchen zu können, macht einen gewaltigen Unterschied im Erkenntnisgewinn. Freilich sind die Fähigkeiten heutiger Instrumente, die man aus der Distanz auf ihre Zielobjekte richtet, ganz enorm. Angefangen bei hoch aufgelösten Aufnahmen der Oberflächen dieser Körper über die Untersuchung der stofflichen Zusammensetzung mit verschiedenen Spektrografen bis zur Messung vieler physikalischer Parameter bekommt die Wissenschaft ein schon sehr umfängliches Bild der Planeten, Monde oder eben auch der kleinen Körper des Sonnensystems. Noch besser ist es aber, wenn von diesen Körpern gezielt, von einer vorher genau beobachteten und in ihrem geologischen Kontext bekannten Stelle, Proben genommen werden, die dann in die Labore auf der Erde gebracht werden. Dort können sie von Hunderten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit leistungsfähigen Geräten monatelang, und vor allem auch noch in Jahrzehnten, untersucht werden.

Nach knapp sieben Jahrzehnten Raumfahrt sind heute hochkomplexe und vor Jahren noch für undenkbar gehaltene robotische Probennahmen und ihre „Rückführung“ möglich geworden. Im Englischen nutzt man den Begriff Sample Return, was aber die Rückkehr einer Probenkapsel beschreibt und nicht die „Rückkehr“ von Probenmaterial, das eben nicht von der Erde stammt.

Knapp vierhundert Kilogramm Mondgestein wurden zur Erde gebracht

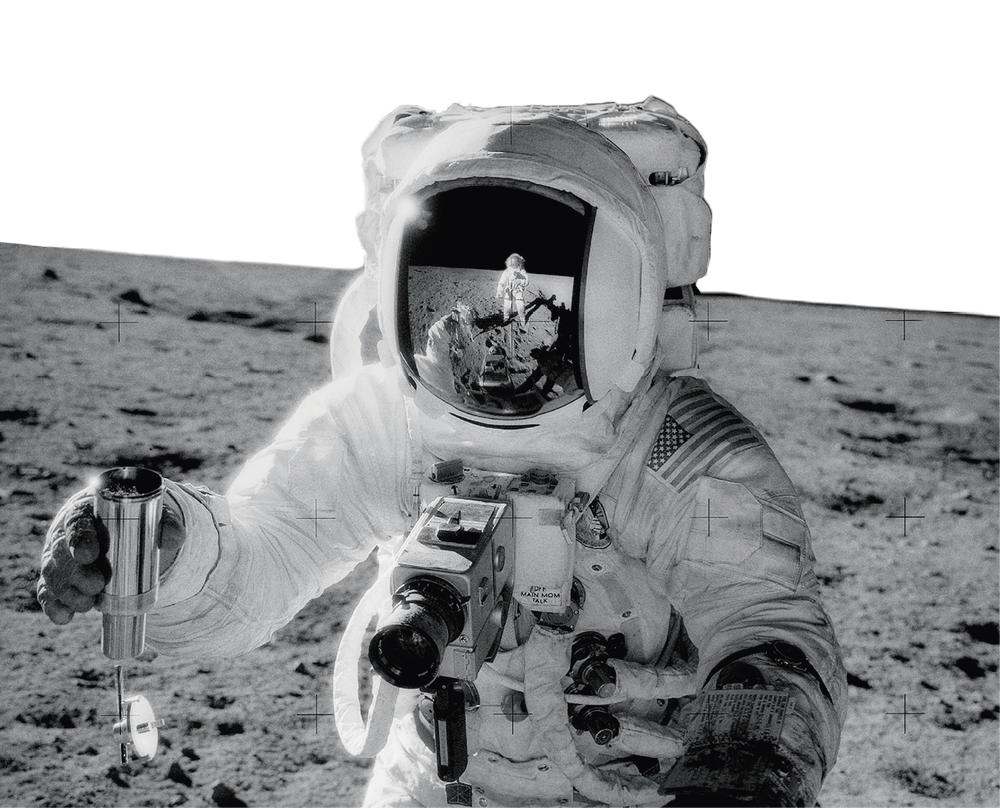

Angefangen hat diese „Königsdisziplin“ der Raumfahrt jedoch geologisch-traditionell auf dem Mond. Dort sammelten die Astronauten der Apollo-Missionen, ausgestattet mit klassischen Geologenhämmern, Gesteinsbrocken von Hand. Insgesamt brachten sie 2.415 Einzelproben mit einem Gewicht von 382 Kilogramm zur Erde. Für immer und ewig der „Heilige Gral“ der Planetenforschung. Zwischen 1970 und 1976 demonstrierte die damals sowjetische Raumfahrt, dass das auch automatisiert geht. Die Sonden 16, 20 und 24 der Luna-Serie kehrten mit insgesamt 321 Gramm erbohrtem Mondstaub zur Erde zurück. Auch China brachte Proben zur Erde: Die Landesonde Chang'e 5 setzte 2020 nahe des vergleichsweise jungen Vulkans Mons Rümker auf, nahm 1.731 Gramm Proben und schickte sie zur Erde. Ihre Untersuchung bestätigte, dass Mons Rümker noch vor weniger als zwei Milliarden Jahren aktiv war. Für 2024 kündigte China eine weitere Sample-Return-Mission zum Mond an. Dieses Mal sind sogar Landung und Probennahme auf der Mondrückseite geplant.

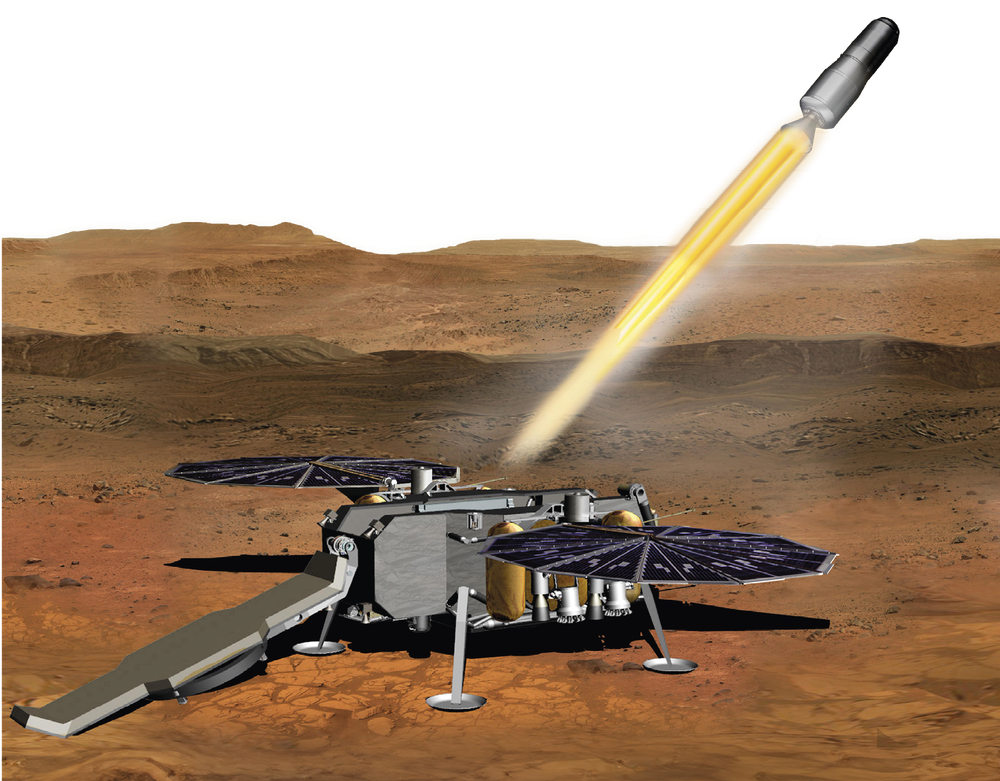

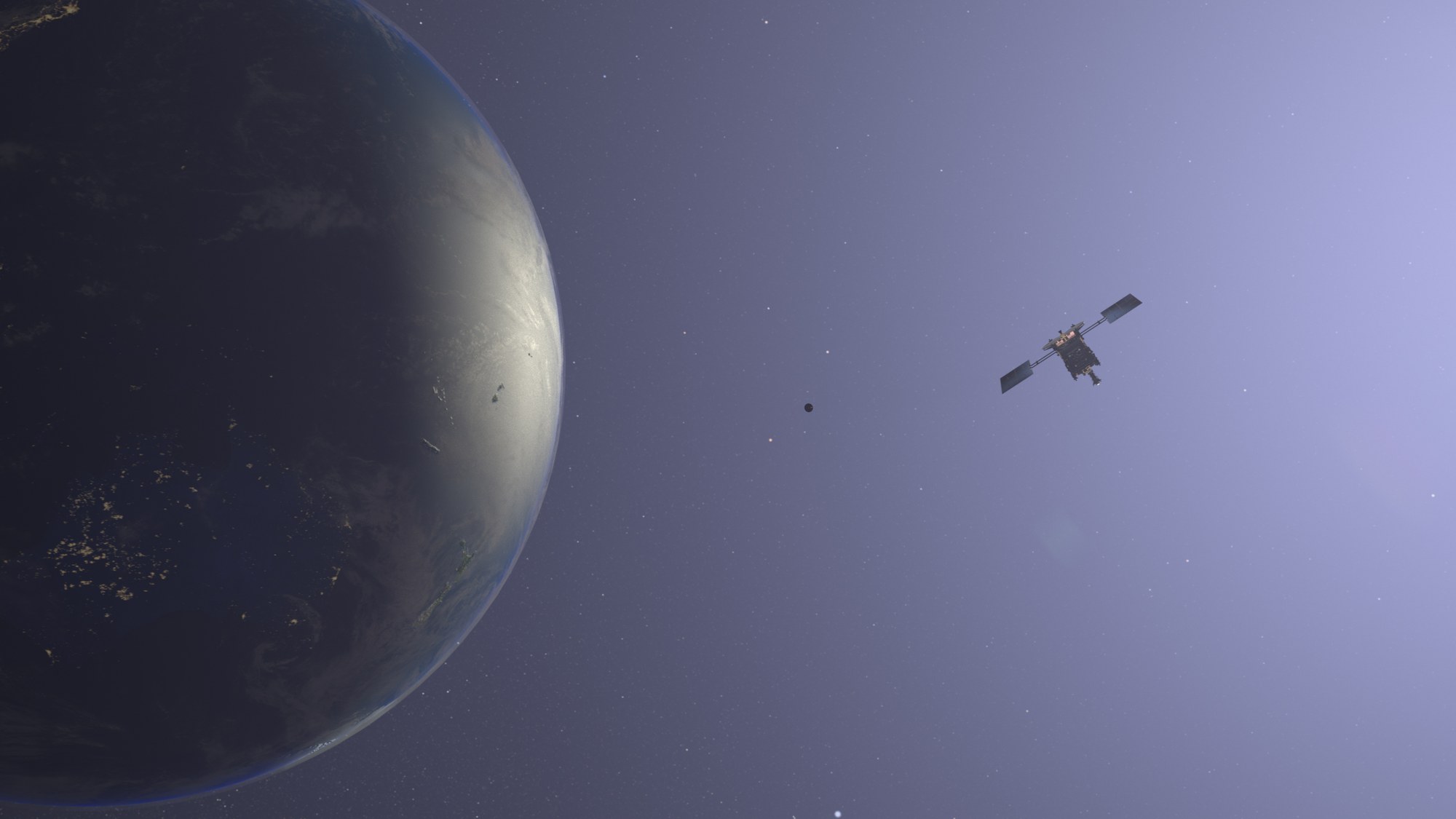

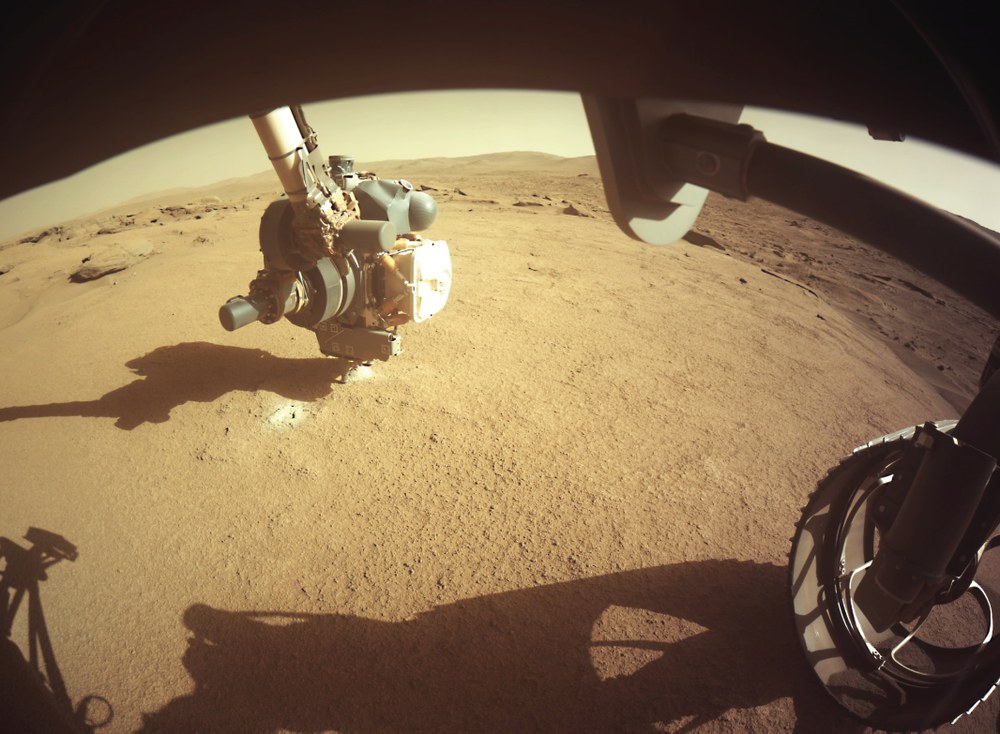

Vom Mars sowie von den anderen Planeten unseres Sonnensystems, samt ihrer zahlreichen Trabanten, gibt es bislang keine gezielt genommenen Proben. Das ist heute noch zu aufwändig. Aber: Der Rover Perseverance ist seit 2021 auf unserem Nachbarplaneten Mars und nimmt Probe um Probe in einem einst mit Wasser angefüllten Krater namens Jezero. Perseverance versiegelt die Proben und deponiert sie entlang seines Weges. In etwa zehn Jahren soll die gemeinsam von NASA und ESA vorbereite Mission Mars Sample Return (MSR) sie auf dem Mars aufsammeln, dann erst in die Umlaufbahn und schließlich zur Erde bringen.

Vielleicht schon 2029 wird die japanische Mission MMX (Martian Moons eXploration) auf dem größeren der beiden Marsmonde, Phobos, landen, Proben nehmen und sie zur Erde schießen. Da auf Phobos mit großer Wahrscheinlichkeit auch Mars-Material verstreut sein dürfte, das durch Asteroideneinschläge auf dem 6.000 Kilometer entfernten Planeten dorthin gelangte, wäre auch in diesen Proben „Mars“ enthalten. An beiden Projekten ist das DLR umfangreich wissenschaftlich, organisatorisch und mit Hardware beteiligt.

NASA/JPL-Caltech

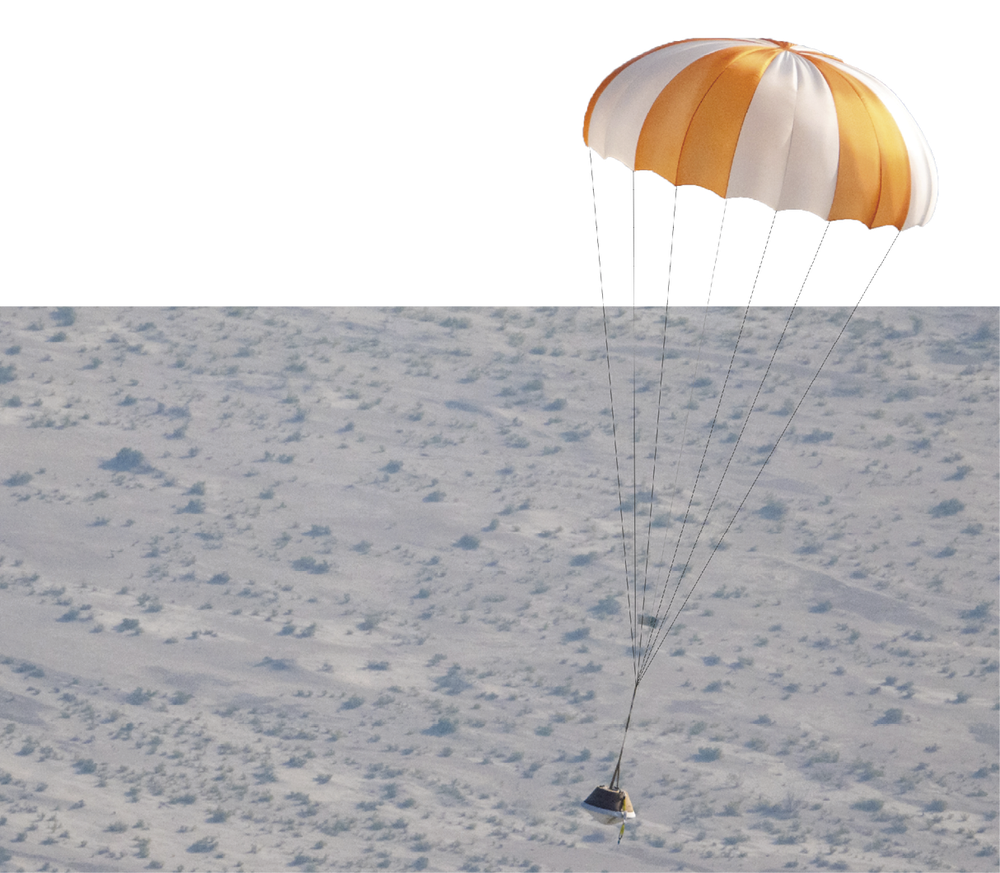

Die erste Hayabusa-Mission war 2003 auch zu einem Asteroiden geschickt worden, (25143) Itokawa, den sie 2005 erreichte und auf dem sie Staub einsammelte. Beim Rückflug zur Erde gab es einige technische Probleme, doch die JAXA schaffte es mit Geduld und großem Einfallsreichtum, die Kapsel mit den – leider nur wenigen – Staubkörnchen am 13. Juni 2010 zur Erde zu bringen. Sehr spektakulär war im vergangenen Jahr auch die Rückkehr der Probenkapsel der NASA-Mission OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security – Regolith Explorer) mit der bisher größten Ausbeute von einem Asteroiden. Die Sonde sammelte 2020 auf dem 500 Meter großen (101955) Bennu 122 Gramm Urmaterie des Sonnensystems ein und lieferte die wertvolle Fracht am 24. September 2023 an einem Fallschirm pendelnd in der Salzwüste von Utah ab.

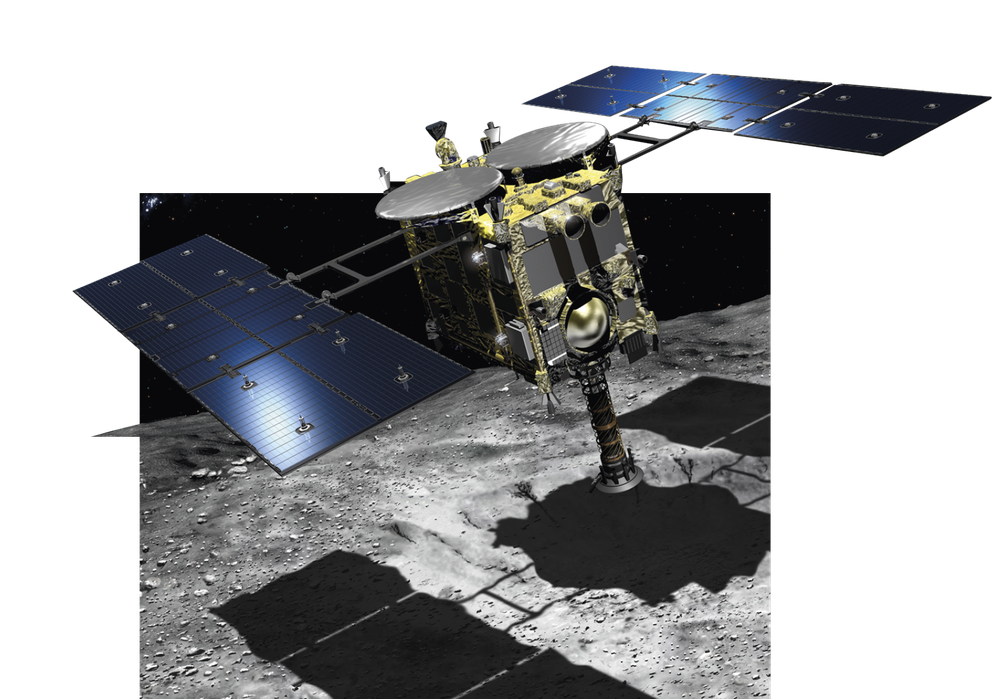

Mit der Mission Hayabusa2 hat die japanische Weltraumorganisation JAXA zum zweiten Mal einen Asteroiden als Ziel gewählt. Mit der Vorläufermission Hayabusa (2003–2010) wurden erstmals Proben von solch einem Körper zur Erde gebracht. Hayabusa2 startete am 3. Dezember 2014 mit dem Asteroiden Ryugu als Ziel. Am 27. Juni 2018 erreichte die Sonde ihre „Home“-Position 20 Kilometer über dem Asteroiden. Am 21. September 2018 wurden zwei Mikrorover abgesetzt. Am 3. Oktober 2018 wurde das vom DLR und von der französischen Raumfahrtagentur CNES entwickelte Landemodul MASCOT abgetrennt und landete nach sechs Minuten auf Ryugu. MASCOT hatte vier Experimente an Bord: ein Radiometer (DLR), eine Kamera (DLR), ein Magnetometer (Universität Braunschweig) und ein Infrarot-Spektralmikroskop (Universität Paris Süd). Am 21. Februar 2019 nahm Hayabusa2 eine Probe auf der von äußeren Einflüssen veränderten Oberfläche Ryugus. Am 11. Juli 2019 nahm sie dann auf dem Grund eines zuvor durch einen Einschlagskörper ausgehobenen Kraters nicht oder kaum verändertes Material auf. Am 5. Dezember 2020 landeten die Proben unversehrt in Australien.

Hayabusa2 und MASCOT

Akihiro Ikeshita

Mit der Mission Hayabusa2 hat die japanische Weltraumorganisation JAXA zum zweiten Mal einen Asteroiden als Ziel gewählt. Mit der Vorläufermission Hayabusa (2003–2010) wurden erstmals Proben von solch einem Körper zur Erde gebracht. Hayabusa2 startete am 3. Dezember 2014 mit dem Asteroiden Ryugu als Ziel. Am 27. Juni 2018 erreichte die Sonde ihre „Home“-Position 20 Kilometer über dem Asteroiden. Am 21. September 2018 wurden zwei Mikrorover abgesetzt. Am 3. Oktober 2018 wurde das vom DLR und von der französischen Raumfahrtagentur CNES entwickelte Landemodul MASCOT abgetrennt und landete nach sechs Minuten auf Ryugu.

DLR - Animation: Asteroidenlander MASCOT auf Hayabusa2

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Youtube.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

MASCOT hatte vier Experimente an Bord: ein Radiometer (DLR), eine Kamera (DLR), ein Magnetometer (Universität Braunschweig) und ein Infrarot-Spektralmikroskop (Universität Paris Süd). Am 21. Februar 2019 nahm Hayabusa2 eine Probe auf der von äußeren Einflüssen veränderten Oberfläche Ryugus. Am 11. Juli 2019 nahm sie dann auf dem Grund eines zuvor durch einen Einschlagskörper ausgehobenen Kraters nicht oder kaum verändertes Material auf. Am 5. Dezember 2020 landeten die Proben unversehrt in Australien.

Was beim Bau des Sonnensystems übrig blieb

„Urmaterie“ ist das Stichwort für die wissenschaftliche Relevanz dieser unter großem Aufwand gewonnenen Proben aus den Tiefen des Sonnensystems. Als sich die Planeten nach dem Zusammenballen der Sonne und dem Beginn der Kernfusion vor 4,567 Milliarden Jahren aus Gasen und Staub bildeten, blieb eine kleine Menge dieser Stoffe übrig. Jupiter, der mit weitem Abstand massereichste Planet, verhinderte mit seiner Schwerkraft, dass diese sich zu einem weiteren Planeten formen konnte. So umkreisten in der Folge Abermillionen steiniger, oft kohlenstoffreicher Körper in einem breiten Band zwischen Mars und Jupiter die Sonne. Die meisten von ihnen sind längst verschwunden – sie sind miteinander zusammengestoßen, wurden dabei zertrümmert oder sind mit den jungen Planeten kollidiert. Auf dem Mond sehen wir in den Zehntausenden von Kratern die Spuren dieser unruhigen ersten Milliarde Jahre des Sonnensystems.

Bis auf wenige, zu größeren „Fast-Planeten“ herangewachsene und mehr oder weniger „differenzierte“ Körper wie den Zwergplaneten Ceres oder den Asteroiden Vesta, die einen ähnlichen Schalenaufbau wie die Planeten aufweisen, sind all diese kleine Körper kaum veränderte Zeugen der frühesten Zeit des Sonnensystems. Sie können uns deshalb die Geschichte der Planetenentstehung und der frühen Entwicklung erzählen, vor allem der vier erdähnlichen Planeten. Mehr noch: Jüngere Untersuchungen an den rund 50.000 Meteoriten in den Sammlungen der Erde sowie spektrale Beobachtungen mit den großen Teleskopen auf der Erde oder im All zeigten, dass Asteroiden auch Wasser in Form von Eis enthalten. Je weiter sie von der Sonne entfernt entstanden sind, desto mehr. Und organische Verbindungen sind auch dabei, das macht es gleich doppelt spannend.

Das volle Programm

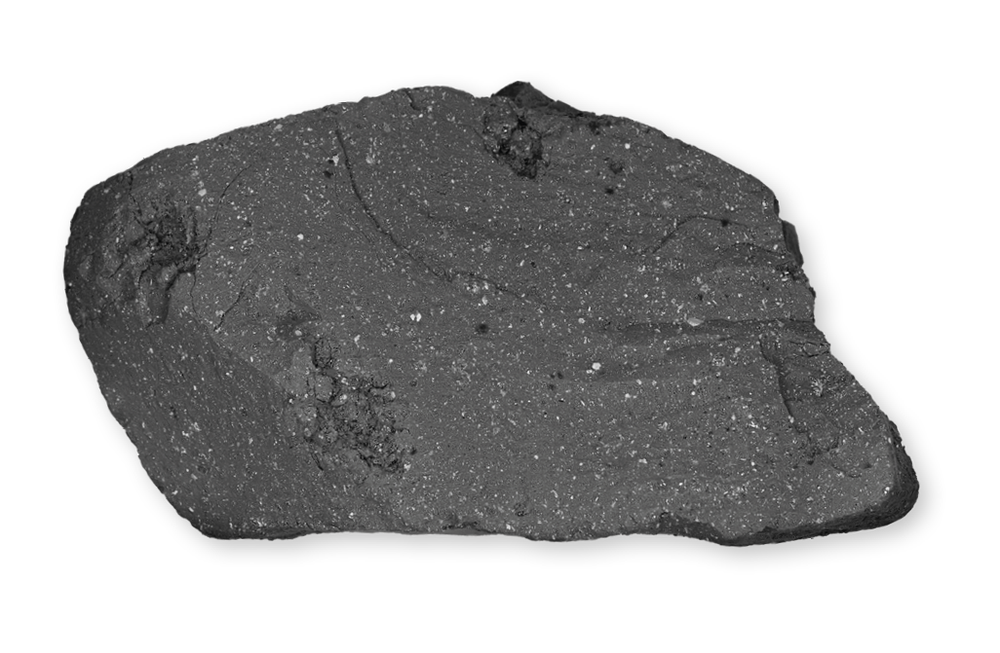

Zurück zum Institut für Planetenforschung und zur Probe A0112. Zunächst wurde das 5,1 Milligramm schwere und 3.046 mal 1.823 Mikrometer große Körnchen per Augenschein begutachtet. Um die „Berliner Probe“ vor Verunreinigung oder Oxidation zu schützen, erfolgten die ersten Messungen noch im verschlossenen Probenbehälter. Mit einem Digitalmikroskop wurden hoch aufgelöste 3D-Bilder von verschiedenen Seiten aufgenommen, damit das Korn in seiner dreidimensionalen Gestalt beschrieben werden kann. Es ist schwarzgrau mit einer Oberfläche, die so dunkel ist wie Holzkohle, zeigt aber auch winzige, mikrometergroße, helle Einschlüsse. Durch das Plexiglasfenster wurden auch erste Infrarotspektroskopie-Messungen in Wellenlängen des nahen, mittleren und fernen Infrarots, aber auch im sichtbaren Licht durchgeführt – alles mit dem Ziel, Minerale und möglicherweise organische Substanzen zu bestimmen und ihre Verbreitung in dem kleinen Probenkörnchen zu kartieren. „Organisch“ weist in diesem Kontext auf Kohlenstoff- oder Kohlenwasserstoffverbindungen hin.

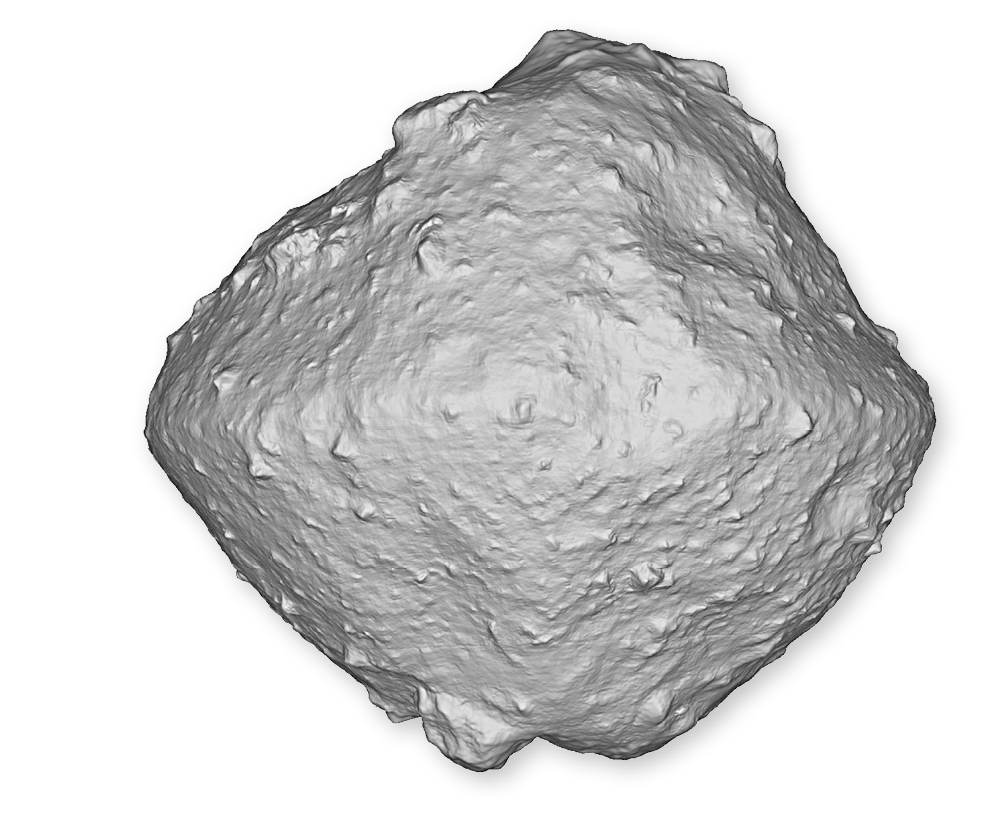

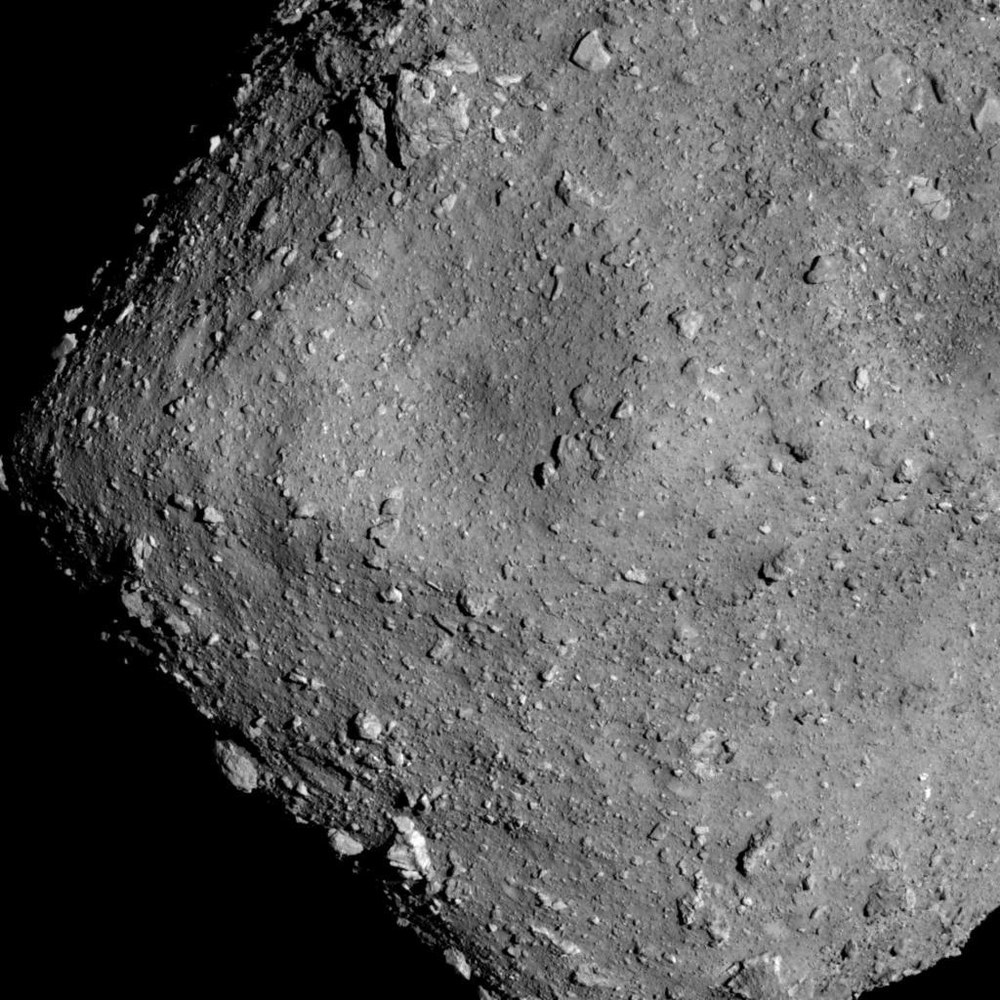

Asteroid (162173) Ryugu

Entdeckt wurde das Ziel der Mission Hayabusa2 am 10. Mai 1999 im Zuge des LINEAR-Projekts zur „Erforschung erdnaher Asteroiden durch das Lincoln-Labor“. Es hat einen Durchmesser von rund 900 Metern und seine Form erinnert an einen Rohdiamanten mit acht Flächen. Jedoch sind die nördliche und die südliche Hemisphäre fast rund. Ryugu ist ein kohlenstoffreicher „C“- oder „CI“-Typ-Asteroid mit einer Masse von etwa einer halben Milliarde Tonnen. Mit einer Dichte von 1,2 Gramm pro Kubikzentimeter ist Ryugu sehr „leicht“ und vermutlich voller Hohlräume. Asteroiden dieser Größe sind kaum aus „zusammengebackenen“ Gesteinseinheiten aufgebaut, sondern halten nur durch die Schwerkraft lose zusammen. Im Englischen wird dies „Rubble Pile“ (Schutthaufen) genannt. Auf seiner Umlaufbahn umrundet Ryugu die Sonne in 475 Tagen, dabei schneidet der Asteroid die Bahn der Erde zweimal. Gefährlich nahe kommt Ryugu ihr dabei nicht.

Dolomit, Schlangenstein und Froschstein

Die Analysen offenbarten ein breites, auf den ersten Blick fast irdisch anmutendes Spektrum an Mineralen und Stoffen, die auf Ryugu anzutreffen sind. Etwa 20 Prozent der Masse in den Proben machen sogenannte Schichtsilikate aus. Das sind auf Ryugu Minerale wie Serpentin (Schlangenstein) oder Saponit (Froschstein), bei denen das Kristallgerüst aus Silizium-Sauerstoff-Tetraedern besteht, die in Schichten wie Teppiche übereinanderliegen. Dazwischen ist Platz für Sauerstoff-Wasserstoff-Verbindungen, Hydroxyle. Diese weisen darauf hin, dass Wasser bei der Entstehung und Entwicklung dieser Art von Asteroiden eine Rolle gespielt haben muss.

Überraschend und bedeutend ist das Auftreten des Magnesiumkarbonats Dolomit, des charakteristischen Gesteins der Dolomiten in Südtirol, sowie Eisen- und Schwefelspäte, nebst einigen exotischeren Mineralen. Weniger häufig wurden die für viele anderen planetaren Körper typischen und auch in vielen Meteoriten anzutreffenden Minerale Olivin oder Pyroxen beobachtet, eisen- und magnesiumreiche Silikate. Die Dichte des untersuchten Probenkorns beträgt etwa 1,3 Gramm pro Kubikzentimeter, was unter Berücksichtigung des Messfehlers gut zu der Bestimmung der Gesamtdichte von Ryugu passt. Wahrscheinlich besteht Ryugu zu mehr als einem Drittel aus Hohlräumen.

Die verschiedenen Forschungsteams stellten schnell Ähnlichkeiten mit einer sehr seltenen Gruppe von Meteoriten fest, die als „CI“-Klasse bezeichnet werden. Das „C“ steht für Kohlenstoff und das „I“ für den Ivuna-Meteorit, der 1938 in Tansania gefunden wurde. Nur neun „CI“-Exemplare gibt es in irdischen Sammlungen. Diese Meteorite gehören zwar auch zu den kohlenstoffreichen Exemplaren, sind aber nicht aus winzigen Schmelzkügelchen aufgebaut, den Chondren, sondern bestehen aus Brekzien, also bei Kollisionen zertrümmertem Gestein, das voller Risse, Brüche und kantiger Elemente ist. Ryugu kommt mit seiner diagnostizierten chemischen Zusammensetzung von allen bisher untersuchten Meteoriten der Photosphäre der Sonne am nächsten und verkörpert das ursprünglichste Material aus dem Sonnensystem, das es jetzt in einige Labore der Welt „geschafft“ hat.

Entstanden in der eisigen Tiefe des Sonnensystems

Die Analysen, die im Planetenspektroskopie-Labor (PSL) des DLR, beim Museum für Naturkunde Berlin und bei der Spezialfirma Bruker Nano Analytics durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass Ryugu in großer Entfernung von der Sonne als Teil eines viel größeren Mutterkörpers entstanden sein muss. Dort ist es sehr kalt, mit Temperaturen von minus 200 Grad Celsius und tiefer, und es kommt viel zu wenig Sonnenenergie für Veränderungen und chemische Reaktionen an. Wasser und Kohlendioxid sind dort nur als Eis beständig. Diese Entwicklung dürfte nach Einschätzung der an der Probenauswertung beteiligten Teams in Japan und Deutschland ganz kurz nach der Entstehung des Sonnensystems erfolgt sein, vielleicht nur zwei, drei Millionen Jahre später. Die einzige Wärme, die für nur relativ kurze Zeit für Veränderungen gesorgt haben dürfte, wurde im Inneren durch den Zerfall radioaktiver Aluminiumisotope erzeugt. Deshalb sind Spuren dieser Veränderungen in den Proben rar.

Also ein Ursprung im Kuiper-Edgeworth-Gürtel, jenseits der Bahnen von Uranus und Neptun, wo auch die eisigen Zwergplaneten Pluto, Eris und Makemake sowie Hunderttausende von Kometen ihre Bahnen ziehen? Da stellen sich zwangsläufig zwei wichtige Fragen: Wie gelangte der jetzt so eng um die Sonne kreisende Ryugu ins innere Sonnensystem? Und haben wir es bei Ryugu überhaupt mit einem Asteroiden zu tun? Oder handelt es sich um einen Kometen, dessen typische flüchtige Stoffe in Jahrmilliarden von der Sonne ausgetrieben worden und verlorengegangen sind? Immerhin wurden auch 33 unterschiedliche Aminosäuren in den Proben identifiziert. Solche findet man auch auf Kometen. Der Weg ins innere Sonnensystem könnte durch die Fragmentierung des Ryugu-Mutterkörpers eingeleitet und vielleicht durch einen der großen Planeten beschleunigt worden sein. Doch das geschah, als Ryugu gewissermaßen schon als alter, toter „Knochen“ im äußeren Sonnensystem unterwegs war – vor einer Milliarde Jahren.

JAXA/University of Tokyo/Kochi University/Rikkyo University/Nagoya University/Chiba Institute of Technology/Meiji University/Aizu University/AIST

Bei allen Analysen des Körnchens Ryugu im DLR-Labor, all den unterschiedlichen Messdurchgängen mit den unterschiedlichsten Geräten, sorgte eine Beobachtung mit dem Mikroskop für einen besonderen Moment: Auf dem klitzekleinen Staubkorn wurden drei „Krater“ entdeckt. Solche Vertiefungen entstehen durch Mikrometeorite, die mit Geschwindigkeiten von mehr als zehn Kilometern pro Sekunde auf dem Asteroiden auftreffen. Die kantigen Gesteinsbruchstücke auf der Oberfläche verwittern dann im Laufe der Jahrmilliarden zu Staub.

Von Nervosität angesichts eines über viereinhalb Milliarden Jahre alten Splitters des Sonnensystems ist im Laborgebäude des DLR-Standorts in Berlin-Adlershof nichts mehr zu spüren. Es ist geradezu verblüffend, wie routiniert die Abläufe sind – da zittert keine Hand! Im Gegenteil: Das Institut freut sich auf die Ankunft weiterer dreier Staubkörner von Ryugu. Wahrscheinlich wieder mit so einem gelben Lieferwagen …

Ein Beitrag von Ulrich Köhler aus dem DLRmagazin 175.

Hayabusa2 – Coming Home!

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Youtube.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

Weiterführende Links

Kontakt

Redaktion DLRmagazin