Schutz statt Schmutz

iStock/Zbynek Pospisil

Zerrissene Plastiktüten und Einwegflaschen am Rheinufer, Zigarettenstummel am Strand, ein Joghurtbecher, der im Meer treibt – vor allem der Anteil an Plastikmüll in Ozeanen, Meeren, Flüssen und Bächen steigt weltweit. Woher kommt dieser Müll? Wie viel ist es und was genau? Diese Fragen beantworten die Plastikpiraten – eine Initiative, die der DLR Projektträger in Europa ausrollt.

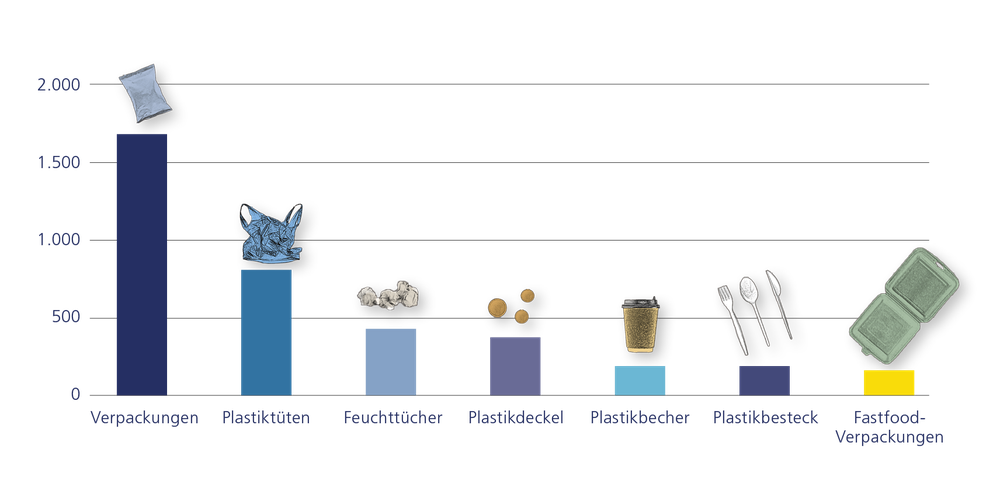

Obwohl wir Menschen und alles Leben auf dieser Erde vom Wasser abhängig sind, nimmt die Verschmutzung unserer Ozeane, Meere, Flüsse und Bäche immer weiter zu. Vor allem der stetig steigende Anteil von Mikro- und Makroplastik verändert unsere hochkomplexen Wassersysteme. Doch noch wissen wir viel zu wenig über diesen Plastikmüll: Woher kommt er und wo geht er hin? Welche Arten von Müll finden sich an und in unseren Gewässern? Wo ist die Belastung durch verschmutzte Flüsse und Meere besonders hoch? Und wie viel Mikroplastik befindet sich bereits in den Gewässern?

Die Plastikpiraten räumen auf

Diesen Fragen gehen die Plastikpiraten auf den Grund. Junge Menschen, Schulklassen oder Jugendgruppen sammeln Müll an und in Gewässern. Das Besondere: Sie tun dies nach wissenschaftlichen Vorgaben und dokumentieren ihre Ergebnisse. Die gesammelten Informationen werden online auf einer Karte zur Verfügung gestellt. So entsteht nach und nach ein riesiger Datenschatz, von dem wiederum Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit profitieren.

„Ich war überrascht, wie viel Müll wir gefunden haben und wie viele Menschen ihren Müll wegwerfen anstatt in den Mülleimer. Um Plastik einzusparen, möchte ich die plastikfreie Variante kaufen: zum Beispiel im Supermarkt den Honig im Glas statt in der Tube. Als andere Möglichkeit kann man Obst und Gemüse auf dem Markt kaufen anstatt in Plastik verpackt. Denn der beste Weg ist es, Müll zu vermeiden und Plastik einzusparen. Wenn mehr Menschen darauf achten, weniger Müll zu produzieren, kann man einen großen Unterschied für die Umwelt machen.“

Janne, 14 Jahre, Plastikpiratin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Hamburg

„Plastikmüll ist wirklich überall in der Umwelt, sogar als unsichtbares Mikroplastik im Wasser. Und dieser Müll schadet allen Lebewesen, also Menschen und Tieren. Dank der Plastikpiraten weiß ich jetzt auch, wie die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern funktioniert. Wirklich jeder kann einen Beitrag zur Wissenschaft und damit zum Umweltschutz leisten. Was ich besonders gut finde, ist, dass ich die Flüsse in meiner Umgebung besser kennengelernt habe.“

Henry, 14 Jahre, Plastikpirat des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Hamburg

Der DLR Projektträger bringt die Plastikpiraten nach Europa

Auf Empfehlung des DLR Projektträgers hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Projekt „Plastic Pirates – Go Europe!“ ins Leben gerufen. Die Europäische Kommission stellt Mittel zur Verfügung, um die Teilnahme von mehr und mehr europäischen Ländern zu ermöglichen. Für diese europaweite Umsetzung der ursprünglich rein deutschen Initiative ist der DLR Projektträger im Auftrag der Kommission verantwortlich. Als Teil der EU-Mission „Restore our Oceans and Waters by 2030“ sind die Plastikpiraten mittlerweile in zwölf Ländern aktiv, der Startschuss fiel im Sommer 2022.

Fast 300 untereinander abgestimmte Sammelaktionen und rund 5.000 junge Plastikpiratinnen und -piraten waren von Portugal bis Bulgarien unterwegs. Die Initiative ist zum bürgerwissenschaftlichen Vorzeigeprojekt der Europäischen Kommission herangewachsen und zeigt ein großes Potenzial, weiter in die Welt hinausgetragen zu werden. „Die größte Herausforderung zu Beginn war es, innerhalb weniger Monate weitere europäische Länder dafür zu begeistern und – passend zum European Year of Youth 2022 – Sammelaktionen in ganz Europa auf die Beine zu stellen. Wir als DLR Projektträger sind stolz darauf, dass wir mit der Europäisierung der Plastic Pirates dazu beitragen, die Jugend Europas für die Wissenschaft zu begeistern und gleichzeitig Daten zu Grad und Ursprung der Verschmutzung unserer Flüsse und Gewässer zu erheben“, sagt Philip Ackermann, Koordinator der Initiative im DLR Projektträger.

Makroplastik und Mikroplastik

Makroplastik: Als Makroplastik bezeichnet man alle Plastikteile, die größer als fünf Millimeter sind. Dazu gehören zum Beispiel Fischernetze, Deckel von Wasserflaschen, Feuerzeuge oder Flipflops. Treibendes Makroplastik wird für Meerestiere zur Gefahr, weil es leicht mit Nahrung verwechselt und verschluckt werden kann. Zudem können sich Schildkröten, Robben, Wale und andere Lebewesen in abgerissenen Netzen, sogenannten Geisternetzen, verfangen und sich dabei verletzen.

Mikroplastik: Mikroplastik ist kleiner als fünf Millimeter. Es entsteht, wenn beispielsweise Makroplastikteile im Ozean durch die Sonneneinstrahlung, den Salzgehalt und die Wellenbewegung in immer kleinere Teile zerbrechen. Viele Mikroplastikpartikel entstehen auch durch den Abrieb von Autoreifen auf der Fahrbahn. Diese Partikel gelangen dann über Abwässer und Flüsse in die Ozeane. Auch Mikroplastik wird von Tieren mit Nahrung verwechselt und gelangt so in ihren Organismus – und beim Verzehr dieser Meerestiere dann auch in den menschlichen.

Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Ein Beitrag von Stefanie Huland und Nina Wünsche aus dem DLRmagazin 173