Erwärmung der Stratosphäre führt zu arktischer Kälte!

Temperaturen im zweistelligen Minusbereich bestimmen derzeit die Witterung; auf der Zugspitze wurde mit unter -30°C ein Rekordwert für diese Jahreszeit gemessen. Menschen erkälten sich, Autos springen nicht an, Hochspannungsleitungen brechen. Was wir in diesen Tagen erleben, ist eine eindrucksvolle Demonstration dafür, wie die höhergelegenen Schichten der Erdatmosphäre das Wetter am Boden beeinflussen können – für die Wissenschaftler des EOC ein faszinierendes Forschungsfeld!

Normalerweise bildet sich im Winter über dem kalten Nordpol ein Wirbel. Am Rande dieses Wirbels herrschen in der oberen Troposphäre (etwa 10 km) bis hinauf in die Stratosphäre (20 – 50 km) besonders starke Windströmungen, die in der Regel nach Osten gerichtet sind. Dieser Wind verhindert den Austausch der Luftmassen zwischen dem warmen Äquator und dem kalten Pol. Daher kann es innerhalb des Wirbels am Pol besonders kalt werden.

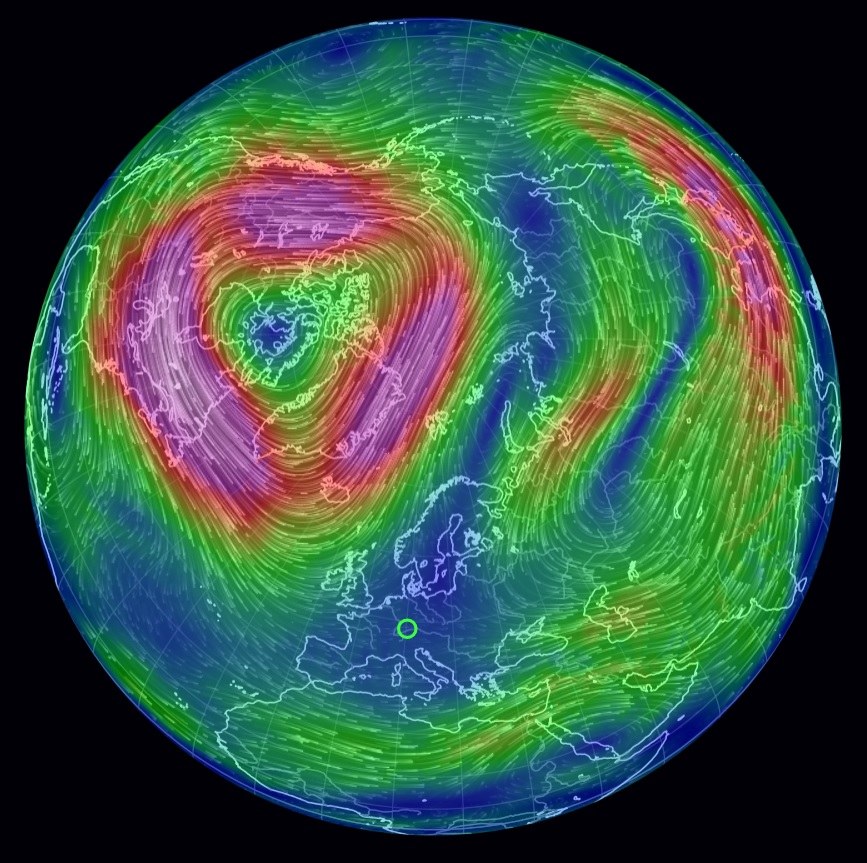

In den letzten Wochen hat sich diese ostwärts gerichtete Luftströmung völlig verändert. Innerhalb weniger Tage wurde der Polarwirbel aufgebrochen. Damit konnten nun eiskalte Luftmassen aus dem hohen Norden – einem Förderband gleich – nach Europa gelenkt werden; und das über mehrere Tage. Der Grund für diese abrupte Veränderung der globalen Strömungsmuster ist die Erwärmung der Stratosphäre.

https://earth.nullschool.net/

Die unseren Planeten umspannende Luftströmung trifft immer wieder auf Hindernisse: Gebirgsketten, Land-See-Übergänge und Gebiete mit verstärkter Konvektion wie z.B. dem Golf von Mexiko. Die ansonsten zonal, also entlang eines Breitenkreises gerichtete Strömung wird durch diese Hindernisse nach Süden oder nach Norden ausgelenkt. Mit erheblichen Folgen. Es ist einer der Grundsätze in der Physik, dass der Drehimpuls eines ansonsten ungestörten Systems erhalten bleiben muss. Dieser sorgt dafür, dass weder ein fahrendes Fahrrad noch ein rotierender Kreisel bei ausreichender Geschwindigkeit einfach umkippen.

Der Drehimpuls der Erde bedingt die Corioliskraft, die sich mit der geographischen Breite ändert. Diese Kraft bewirkt, dass ein nach Norden (Süden) ausgelenktes Luftpaket in Bezug auf die Oberfläche immer nach Osten (Westen) abgelenkt wird. Um das Prinzip der Drehimpulserhaltung zu erfüllen, müssen die Luftmassen dieser Änderung des planetaren Drehimpulses entgegenwirken. Dies wird dadurch bewerkstelligt, dass die Atmosphäre einen lokalen Drehimpuls in der Strömung generiert, der den Ausgleich herstellt. In der Folge kehren die abgelenkten Luftmassen ihre Strömungsrichtung um und bewegen sich wieder auf ihre ursprüngliche geografische Breite zu. Nun kommt ein weiteres Grundprinzip aus der Physik zum Tragen: die Trägheit oder wie Isaac Newton sie bezeichnete, das Beharrungsvermögen, einer Masse. Die Folge: die Strömung schießt über die Position ihrer ursprünglichen geografischen Breite hinaus und ein gegenteiliger Prozess wird in Gang gesetzt. Das Ergebnis ist eine nach Osten gerichtete Luftströmung, die um ihre ursprüngliche geografische Breite herum sinusförmig mäandriert. Physikalisch stellt dieses Strömungsmuster - eine Oszillation in Raum und Zeit - eine Welle dar; wegen des planetaren Ausmaßes dieser Wellen spricht man von planetaren Wellen oder Rossby-Wellen. Rossby gelang 1939 eine erste mathematische Beschreibung wesentlicher Strukturmerkmale dieser Wellen.

In der Atmosphäre werden stets viele solcher planetarer Wellen angeregt; mit vielen unterschiedlichen Wellenlängen und Periodendauern. Die Atmosphäre hat die erstaunliche Eigenschaft, aus diesem breiten Spektrum von planetaren Wellen nur einige herauszufiltern; der Rest wird von ihr weggedämpft. Die verbleibenden Wellen können miteinander in Wechselwirkung treten, sich z.B. durch Überlagerung verstärken und bisweilen massiv überhöhen. Durch diese Resonanz kann das Wellenfeld innerhalb weniger Tage instabil werden und brechen. Ganz genau so, wie eine auf das Ufer zulaufende Wasserwelle an Amplitude zunimmt und dann unter Bildung von Schaumkronen bricht. In diesem Moment wird die im Wellenfeld gespeicherte Energie an die Umgebung freigegeben. Das kennt man ebenfalls aus dem täglichen Leben: ein Korken, der auf einer Wasseroberfläche schwimmt, wird von einer Wasserwelle nur angehoben und abgesenkt, aber er verbleibt in etwa an seinem Ort. Wenn die Welle aber bricht, so wird der Korken durch die vom Wellenfeld freigesetzte Energie weggeschleudert.

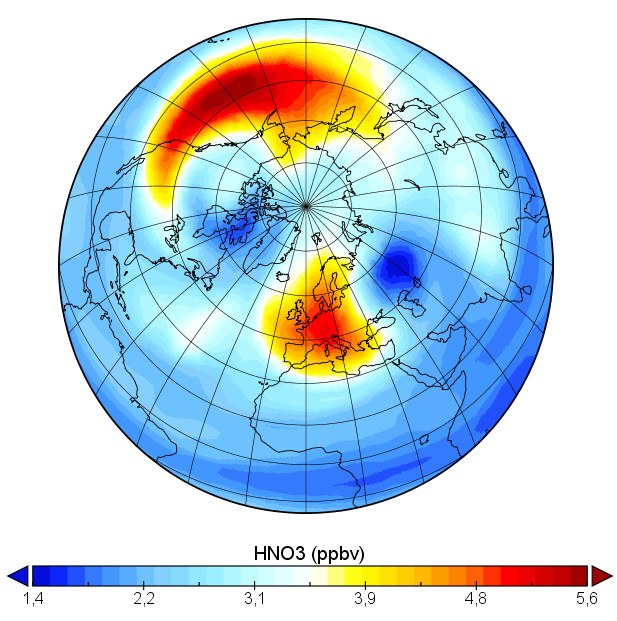

Ähnliches hat sich in den letzten Wochen in der Atmosphäre abgespielt. Die Verstärkung von planetaren Wellen führte zu einer schnellen Überhöhung des Wellenfeldes und so schließlich auch zu dessen Instabilität. Durch das dann folgende Brechen des Wellenfeldes wurde der kalte polare Wirbel aufgeteilt. Das kann im atmosphärischen Windfeld (Abb. 1) und in satellitenbasierten Messungen der Konzentration von Salpetersäure (HNO3) beobachtet werden. HNO3 ist relativ langlebig und kann wie ein Marker genutzt werden, um die Luftströmungen sichtbar zu machen.

WDC-RSAT

Abbildung 2 zeigt, wie sich die Zweiteilung des Wirbels in der HNO3-Konzentration widerspiegelt. Es wird deutlich, dass die zwei Teile über dem Pol weggeschoben wurden, hin zu niedrigeren geografischen Breiten. Die kalten Luftmassen über dem Pol wurden ersetzt durch wärmere Luftmassen. Dieser Vorgang spielte sich in der Stratosphäre ab: deshalb spricht man von einer Stratosphärenerwärmung. Diese verändern die Zirkulation so stark, dass die Auswirkungen bis in die Troposphäre hinab reichen und unser Wetter massiv beeinflussen.

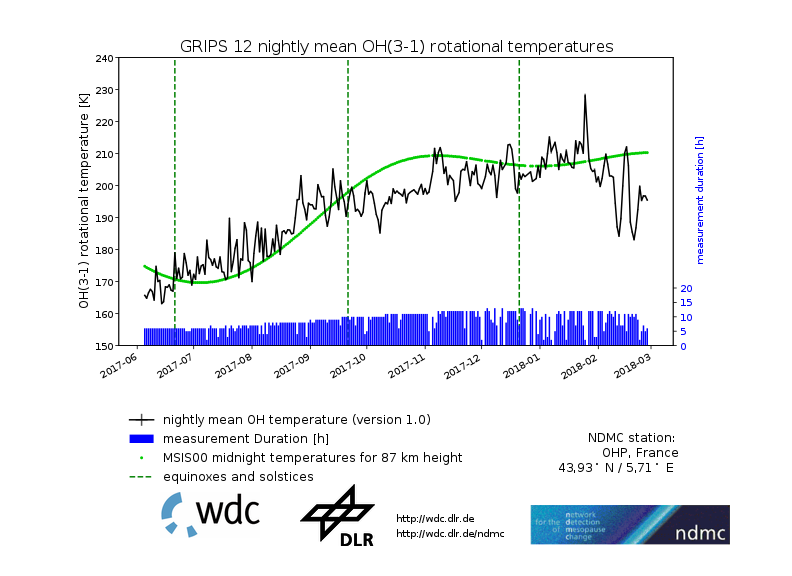

Doch die Stratosphärenerwärmung betrifft auch die Mesopausenregion (80 – 90km). So steht eine Erwärmung der Stratosphäre in Zusammenhang mit einer Abkühlung in der Mesosphäre. Messungen der Temperatur in etwa 87 km Höhe, wie sie täglich vom EOC mit dem GRIPS-12-Gerät von der Station Haute Provence, Frankreich, erfasst werden, zeigen dies (Abb. 3). Klar erkennbar ist im Februar 2018 eine deutliche Abnahme der Temperatur, die zudem ungewöhnlich stark variiert. Die Modulation der Temperatur ist zurückzuführen auf die starke Aktivität planetarer Wellen, die typischerweise eine Periodizität von mehreren Tagen aufweisen.

Die Wissenschaftler des EOC erforschen, unter welchen Bedingungen bestimmte Konstellationen von planetaren Wellen zu extremen Wetterphänomenen führen können. Hierzu wird noch in diesem Jahr ein neues Drittmittelprojekt (WAVE) in Kooperation mit der Universität Augsburg, Institut für Physik, begonnen. Neben der Prognose von Extremwettersituationen ist dieses Wissen von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung. Es gibt Hinweise, dass eine Änderung der Temperaturverteilung auf unserem Planeten – etwa als Folge der globalen Erwärmung – die Struktur von planetaren Wellen beeinflussen sollte. Daher könnten sich in Zukunft solche Extremwetterereignisse in ihrer Auftretenshäufigkeit und/oder Intensität verändern. Zu verstehen, wie das geschieht und ob es möglich ist, solche Prozesse frühzeitig unter Nutzung auch von satellitenbasierten Messungen zu erkennen, ist ein Ziel der EOC-Forschungsarbeiten.