Nachrüstbare Technologien senken Fluglärm messbar

- Forschende des DLR haben nachgewiesen, dass Nachrüstungen an Flugzeugen ihren Lärm um bis zu drei Dezibel verringern können.

- Erste Tests mit speziellen Technologien wie veränderten Triebwerksauslässen und Fahrwerksverkleidungen waren erfolgreich.

- Ziel ist es, den Luftverkehr langfristig leiser und nachhaltiger zu gestalten.

- Schwerpunkte: Luftfahrt, Fluglärmminderung

Fluglärm belastet Millionen Menschen, besonders in der Nähe von Flughäfen. Forschende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben hierzu vielversprechende Ergebnisse erzielt: Im Rahmen des Projekts LNATRA (Low Noise ATRA) konnten sie zeigen, dass der Fluglärm durch gezielte Nachrüstungen an bestehenden Flugzeugen messbar reduziert werden kann.

Lärmreduktion um drei Dezibel

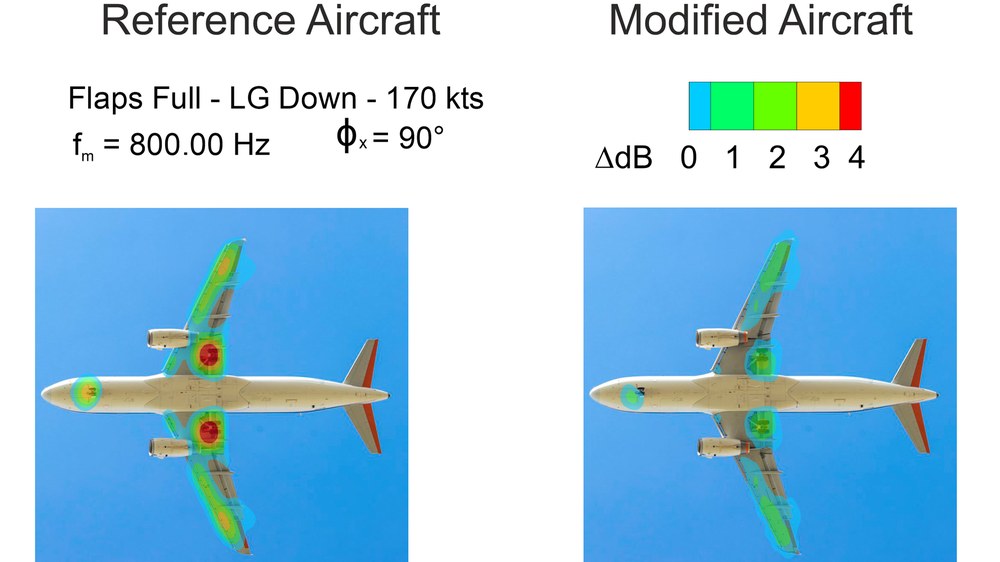

Die Ergebnisse sind beeindruckend: „Wir konnten den Lärm an einzelnen Quellen wie dem Fahrwerk oder den Landeklappenkanten um bis zu sechs Dezibel senken“, erklärt Michael Pott-Pollenske vom DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik. Insgesamt ließe sich das Überfluggeräusch durch Nachrüstmaßnahmen um drei Dezibel (dB) reduzieren. „Das entspricht einer wahrgenommenen Lärmreduktion um etwa 30 Prozent für die Menschen am Boden.“

Diese Erkenntnisse basieren auf einer intensiven Auswertung von Flugversuchen, die das DLR zwischen 2016 und 2019 mit dem Forschungsflugzeug A320 ATRA (Advanced Technology Research Aircraft) am Flughafen Magdeburg-Cochstedt durchgeführt hat. Das Flugzeug war dafür mit acht verschiedenen Technologien zur Lärmreduktion modifiziert worden. Darunter: Neue Triebwerksauslässe mit speziellen Kantenmustern, poröse Materialien an Landeklappenkanten und eine Teilverkleidung der Fahrwerke.

Die akustischen Messdaten wurden mithilfe eines ausgedehnten Mikrofonfelds mit 30 Mikrofonen auf einer Fläche von 120 x 340 Metern am Boden erfasst. In Kombination mit Windkanaltests und Computersimulationen verglichen die Forschenden die Daten präzise mit Messungen von Referenzflügen ohne Nachrüstungen aus dem Jahr 2016 und validierten die Ergebnisse.

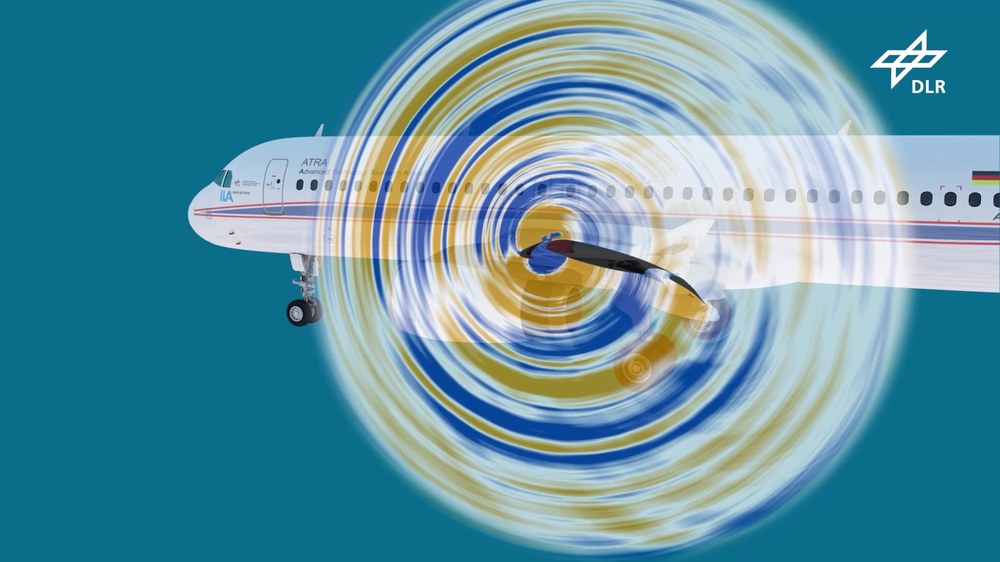

Animation: Visualisierte Lärmquellen am Beispiel Airbus A320 ATRA

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Quickchannel.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

Lärmminderung im Spannungsfeld von Klimaschutz und Kosten

„Unsere Ergebnisse aus Flugversuchen, vorangehenden Windkanaltests und Simulationen stimmen gut überein“, erklärt Projektleiter Pott-Pollenske. „Das zeigt, dass unsere langjährige Quellforschung zielführend war und die Übertragung auf das reale Flugzeug funktioniert hat.“ Die Ergebnisse sind technisch nachvollziehbar und finden international Beachtung. „Weltweit können nur JAXA und NASA mit vergleichbaren Ergebnissen aufwarten.“

Doch trotz der Erfolge bleibt die Lärmreduktion eine Herausforderung: Zusätzliche Verkleidungen und Materialien erhöhen das Gewicht eines Flugzeugs, was zu einem höheren Treibstoffverbrauch führen kann. „Dieser Effekt lässt sich jedoch durch aerodynamische Maßnahmen ausgleichen“, ergänzt Pott-Pollenske. Etwa durch Technologien zur Laminarhaltung, die den Luftwiderstand reduzieren.

Das DLR sieht in seiner Forschung eine Balance zwischen Klimaschutz und Lärmminimierung als entscheidend an. „Lärm kann die Gesundheit belasten. Daher bleibt die Lärmforschung ein essenzieller Baustein unserer Arbeit“, so Pott-Pollenske weiter. „Unsere Ergebnisse können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, den Luftverkehr leiser und nachhaltiger zu gestalten.“

Ein Schritt in eine leisere Zukunft

Die Ergebnisse aus LNATRA fließen bereits in weitere Projekte ein, etwa in das laufende Forschungsprojekt LU(FT)² 2030. Hier liegt der Fokus nicht nur auf dem Flugzeug als Lärmquelle, sondern auch auf der Lärmwahrnehmung durch Anwohner. Ziel ist es, Simulationen intensiver zu nutzen, um Lärmminderungsmaßnahmen kostengünstiger und effizienter zu entwickeln und schneller umzusetzen. „Durch die kontinuierliche Verbesserung unserer Simulationen können wir zukünftig leise Flugzeuge digital am Computer entwerfen“, erklärt Pott-Pollenske. So lässt sich die Schallabstrahlung bereits am Rechner bewerten und der Lärmschutz von Anfang an in das Design integrieren.

Mit dieser Arbeit bringt das DLR die Luftfahrt ihrem Ziel näher, den Fluglärm bis 2050 um 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 2000 zu reduzieren – wie es die EU-Kommission fordert. Die langfristige Vision ist klar: Der Luftverkehr der Zukunft soll nicht nur klimaverträglich, sondern auch leiser werden. Die Forscherinnen und Forscher sind sich sicher: Lärmminderung ist machbar – und sie lohnt sich.