Ergebnisse der Mission

Der kalte Kern des Kometen

Der innere Aufbau des Kometenkerns von 67P/Churyumov-Gerasimenko und die oberflächennahen Prozesse sind für die Wissenschaftler von besonderer Bedeutung.

Aus der Masse und dem Volumen des Kerns kann man eine mittlere Dichte von etwa 0,5 Gramm pro Kubikzentimeter, die Hälfte der Dichte von Wassereis, bestimmen. Nimmt man an, dass das in der Koma gemessene Verhältnis von Staub zu Eis, das zwischen 6:1 und 2:1 liegt, repräsentativ für den gesamten Kometen ist, erhält man eine mittlere Porosität von 70 Prozent oder mehr – der Kometenkern besteht also zum großen Teil aus Hohlräumen.

Mit Hilfe von Radar (Experiment CONSERT) sollte der Körper des Kometen durchleuchtet werden, um zu ergründen, wie das Innere aufgebaut und diese Porosität verteilt ist. Dazu befanden sich Antennen auf dem Rosetta-Orbiter und auf dem Philae-Lander. Die Landestelle war so ausgewählt worden, dass ein beträchtlicher Teil des Komentenkerns hätte erfasst werden können.

Unglücklicherweise erlaubte die letztendliche Landestelle von Philae nur die Durchleuchtung einer oberflächennahen Schicht von wenigen hundert Meter Mächtigkeit. Dort war das Kometenmaterial homogen und von hoher Porosität. Es kann aber gut sein, dass während des langsamen Wachstums des Kometenkerns durch Ansammlung von kleineren Kometesimalen Hohlräume entstanden sind, die CONSERT nicht sehen konnte. Unter diesen Umständen wären geringere Porositäten für die Kometesimale möglich.

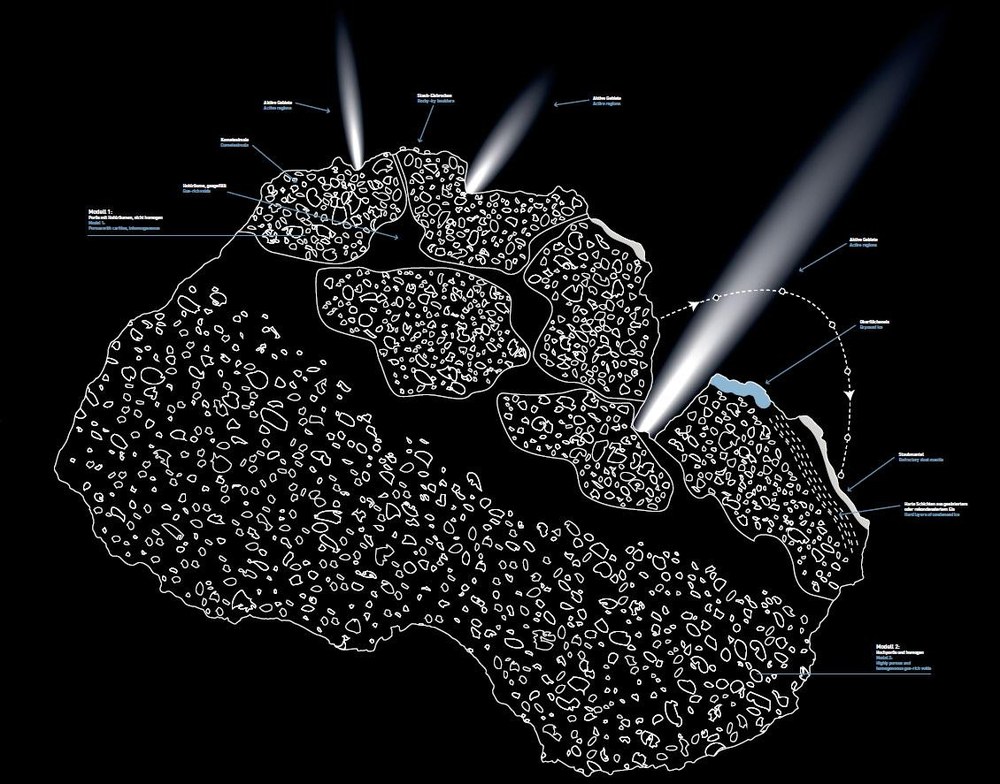

In der Grafik ist das Innere des Kometen nach diesen beiden Modellen dargestellt: in der unteren Hälfte homogen und mit sehr hoher Porosität, in der oberen Hälfte mit Hohlräumen und geringerer Porosität.

Darüber hinaus werden Ergebnisse einiger direkter und indirekter Beobachtungen an der Oberfläche gezeigt: Die Erkenntnis, dass die oberflächennahen Schichten hart sind, ergibt sich aus dem Abprall des Landemoduls von der Oberfläche, aus Messungen mit dem SESAME-Seismometer und aus dem vergeblichen Versuch der MUPUS-Sonde, in die Oberfläche einzudringen. Diese Schichten werden allerdings oberflächennah, unter einer bis zu einigen Dezimeter dicken Staubbedeckung vermutet und sind möglicherweise überall zu finden. An nur wenigen Stellen des Kometen konnte freiliegendes Eis beobachtet werden. Die Grafik zeigt auch mögliche Wurfbahnen von Brocken, die durch Gasaktivität vom Kometen ausgeworfen wurden, aber sein Schwerefeld nicht verlassen.

Die Massenspektrometer ROSINA und COSAC sowie andere Instrumente haben eine Vielzahl von Stoffen in der Koma identifiziert, die in der untenstehenden Tabelle aufgelistet sind. Dabei sind die Stoffe, die noch nicht vorher bei Kometen nachgewiesen worden waren, schattiert dargestellt. Die Anzahl der bekannten kometaren Stoffe hat sich durch Rosetta mehr als verdoppelt. Erstaunlich ist die Vielfalt komplexer organischer Moleküle, die als Bausteine für Leben dienen könnten. Bemerkenswert sind auch die Vorkommen höchst flüchtiger elementarer Gase wie Sauerstoff und Stickstoff. Deren Existenz zeigt, dass der Kometenkern bei Temperaturen von weniger als minus 235 Grad Celsius entstanden und im Inneren möglicherweise noch immer so kalt ist.

ROSINA konnte auch das Verhältnis von Deuterium zu Wasserstoff messen. Dieser isotopische „Fingerabdruck“ zeigt, dass das Wasser auf der Erde nicht oder nur zu einem kleinen Teil von Kometen stammen kann, für die 67P/Churyumov-Gerasimenko repräsentativ ist. Es ist wahrscheinlich mit Planetesimalen aus dem inneren Sonnensystem zur Erde gelangt.