Ein Raumschiff-Gespann auf großer Tour

Seit dem Start der Cassini-Hygens-Mission am 15. Oktober 1997 war die Eintrittssonde Huygens seitlich am Cassini-Raumschiff angebracht. Die sieben Jahre Flug zum Saturn hat sie in einem „Schlaf-Modus“ verbracht, nur alle sechs Monate „erwachte“ Huygens für drei Stunden, in denen Funktions-Checks durchgeführt wurden. Am 25. Dezember 2004 hatte sich die kleine „wok-förmige“ Eintrittssonde Huygens vom Cassini-Raumschiff abgetrennt und ihre Reise zum größten Saturnmond Titan begonnen. Mit der erfolgreichen Landung von Huygens am 14. Januar 2005 auf Titan ist erstmals in der Geschichte der Raumfahrt die wissenschaftliche Erforschung eines Körpers des äußeren Sonnensystems vor Ort gelungen.

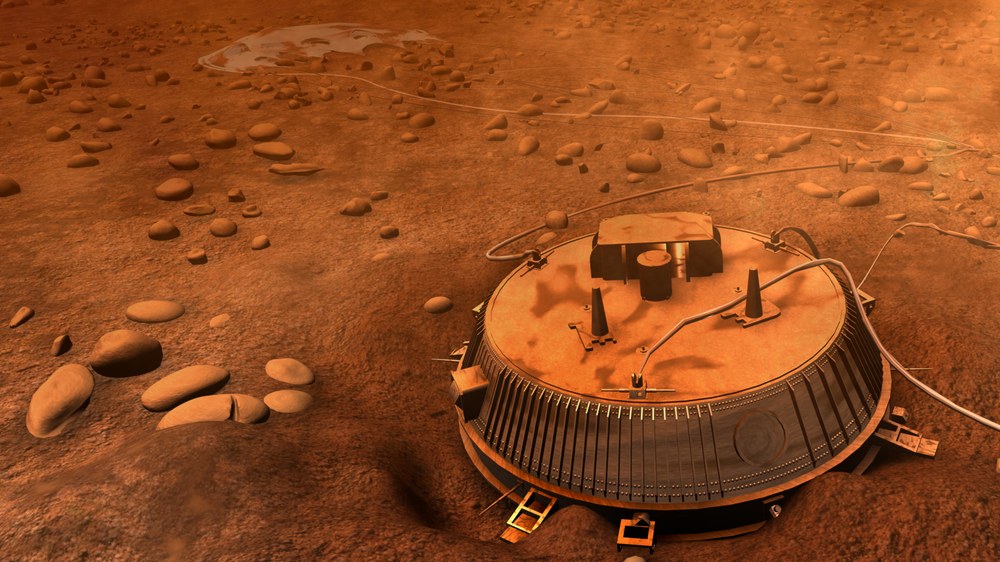

Huygens Landung auf Titan

Die ersten wissenschaftlichen Daten der Huygens-Sonde erreichten das European Space Operations Centre (ESOC) in Darmstadt am 14. Januar 2005 um 17.19 Uhr.

Huygens war während seiner langen Reise über einen Drehteller mit dem Cassini-Raumschiff verbunden. Am 25. Dezember 2004 wurde Huygens vom Cassini-Raumschiff abgetrennt und begann die Reise zum Titan. Nach 20 Tagen hatte Huygens die äußere Titan-Atmosphäre erreicht. Die Atmosphäre des Mondes reicht 600 Kilometer weit in den Weltraum - zehnmal weiter als die Erdatmosphäre.

Die Sonde begann ihren Abstieg durch Titans Atmosphäre um 11.13 Uhr aus einer Höhe von etwa 1.270 Kilometer. Während der folgenden drei Minuten bremste die Sonde von 18.000 auf 1.400 Kilometer pro Stunde ab. Anschließend öffnete sich ein erster kleinerer Fallschirm, der den oberen Hitzeschild wegzog. Danach öffnete sich der große Hauptfallschirm, der Huygens auf weniger als 300 Kilometer pro Stunde abbremste. In etwa 160 Kilometer Höhe konnten die wissenschaftlichen Instrumente der Sonde in Betrieb genommen werden. In einer Höhe von etwa 120 Kilometer wurde der Hauptfallschirm abgeworfen und ein kleinerer öffnete sich, um die Landung zu vollenden. Huygens setzte um 13.34 Uhr auf Titan auf.

Während des zweieinhalbstündigen Sinkflugs durch Titans Atmosphäre sammelte Huygens Daten über die Atmosphäre. Huygens übermittelte nach der Landung noch weitere 90 Minuten Daten. Die Gewißheit, dass Huygens „lebte“, hatten die Wissenschaftler bereits am 14. Januar 2005 um 11.25 Uhr, als das Green Bank Radioteleskop in West Virginia, USA, ein schwaches Signal der Sonde empfing.

Huygens Daten, die zur Cassini-Sonde gefunkt und dort vierfach gespeichert wurden, wurden vom Deep Space Network der NASA empfangen und direkt an das European Space Operations Centre (ESOC) der ESA in Darmstadt übermittelt.

Cassinis lange Reise

Mit der Ankunft am Saturn am 1. Juli 2004 hat die lange Forschungsreise des Cassini-Raumschiffs durch das Saturn-System begonnen. Ursprünglich war das Ende der Mission auf Juli 2008 festgelegt worden, doch aufgrund des großen Erfolgs verlängerte die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA die Mission bis 2017.

In den ersten vier Jahren der Mission hat Cassini den Saturn insgesamt 76 Mal umkreist. Davon hat die Sonde 52 nahe Vorbeiflüge an sieben der 47 bekannten Saturnmonde absolviert. Für seine Orbits um Saturn musste das Raumschiff 45 so genannte Swing-By-Manöver an Titan durchführen, die ihm zusätzlich Schwung verliehen. Bei diesen Manövern näherte sich Cassini bis zu 950 Kilometer der Titan-Oberfläche, so dass das Cassini Radar (RADAR), das die Atmosphäre des Mondes durchdringen kann, eine hochauflösende Kartierung der Oberfläche ermöglichte.

Während seiner Forschungsreise durch das Saturn-System hat Cassini sechs nahe Vorbeiflüge an vier weiteren Saturnmonden gemacht: Iapetus, Enceladus, Dione und Rhea. Diese Monde wurden ausgewählt, weil die Forscher aufgrund früherer Daten vermuten, dass sie Hinweise auf die Entstehung des Saturn-Systems und vielleicht auch auf die Entstehung unseres Sonnensystems enthalten könnten.