Dem Klimawandel auf der Spur - am Rande zum Weltraum

Eine realitätsnahe Modellierung des Klimawandels erfordert die adäquate Beschreibung der Energieflüsse in der Atmosphäre. Ein Teil der Energie wird über sogenannte Schwerewellen transportiert, die sich ähnlich wie Wasserwellen in der Atmosphäre fortbewegen. Sie können brechen und dabei Energie abgeben. Ein wichtiger Parameter zur Ableitung der von Schwerewellen transportierten Energie ist dabei die sogenannte Brunt-Väisälä-Frequenz. Diese steht nun im Rahmen einer Klimatologie für jeden Tag des Jahres im Alpenraum zur Verfügung.

Die Atmosphäre ist ein stark gekoppeltes System, Vorgänge in den verschiedenen Höhenstufen können nicht isoliert betrachtet werden. Nach heutigem Wissen deponieren atmosphärische Schwerewellen ihre Energie vornehmlich im Höhenbereich zwischen etwa 80 und 100 Kilometer. Diese entnehmen sie zumeist aus den tieferliegenden Höhenbereichen der Atmosphäre. Schwerewellen können z.B. beim Überströmen von Gebirgszügen entstehen. Die nach oben ausgelenkte Luft kann sich hinter dem Hindernis wieder nach unten bewegen und um ihre Gleichgewichtslage zu schwingen beginnen. Die Schwingung breitet sich horizontal als auch vertikal weiter aus - eine Welle entsteht. Der Impuls dieser Welle wird an darüber liegende Atmosphärenschichten übertragen und ist dort messbar.

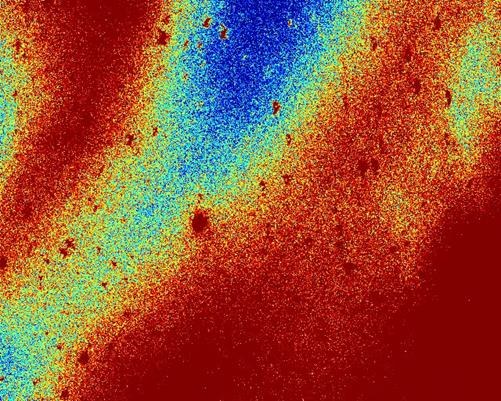

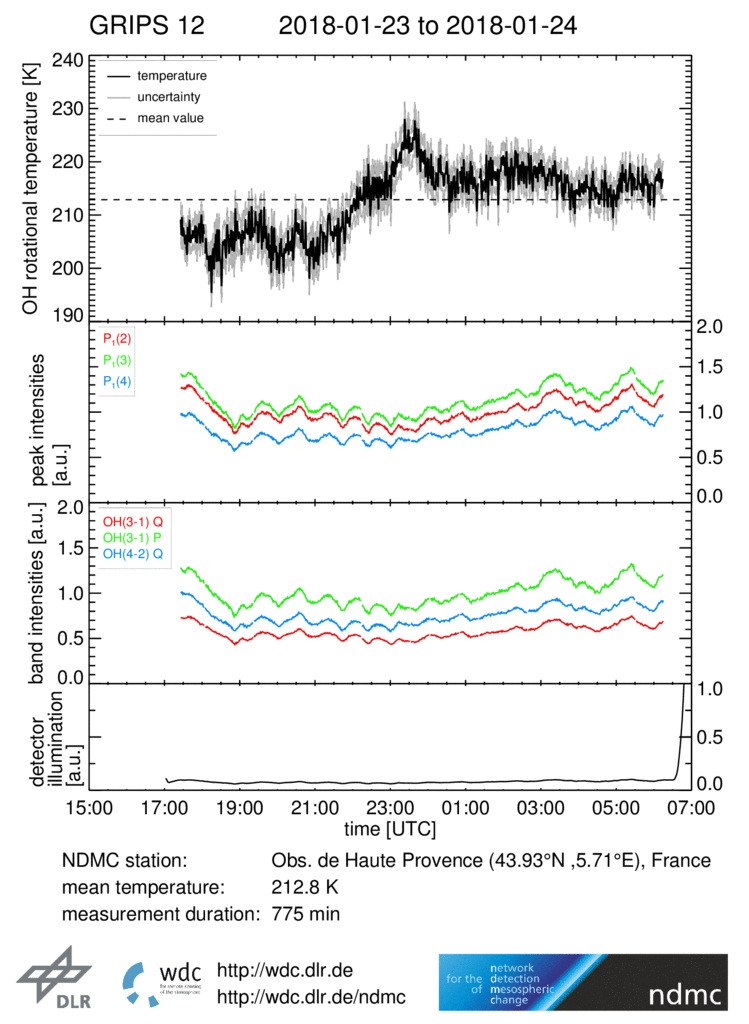

Man geht heute davon aus, dass durch die durch Schwerewellen übertragene Energie eine globale atmosphärische Zirkulation in Nord-Süd-Richtung in Gang gehalten wird. Dieser Austauschprozess spiegelt sich im Jahresgang der Temperatur in etwa 80 bis 100 km Höhe wider. Dort treten im Winter hohe und im Sommer niedrige Temperaturen auf. Das EOC nutzt Infrarotspektrometer (GRIPS), um die Atmosphärentemperatur im Bereich der oberen Mesosphäre / Mesopause zu messen. Die Messungen sind Teil des internationalen „Network for the Detection of Mesospheric Change“ (NDMC) und können tagesaktuell im Weltdatenzentrum für Fernerkundung der Atmosphäre (WDC-RSAT) des EOC abgerufen werden.

Auch Temperaturschwankungen in diesem Höhenbereich werden zum Teil durch Schwerewellen verursacht. Die kontinuierlichen Messungen helfen, diese besser zu verstehen. Um die Energie, genauer gesagt die Lageenergie (potentielle Energie), abzuschätzen, die durch Schwerewellen transportiert wird, ist es notwendig, die durch Schwerewellen verursachten Temperaturschwankungen aus den Messungen zu extrahieren. Des Weiteren ist die Kenntnis einer zentralen geophysikalischen Größe unabdingbar, der sogenannte Brunt-Väisälä-Frequenz. Sie ist die größte Frequenz, mit der eine Schwerewelle schwingen kann. Wird an einem festen Ort die Zeit zwischen zwei Wellenbergen gemessen, so muss der Kehrwert dieser Zeitmessung, kleiner oder gleich der Brunt-Väisälä-Frequenz sein. Für die Brunt-Väisälä-Frequenz wurde nun eine Klimatologie für den Alpenraum veröffentlicht. Hierfür wurden Messungen des US-amerikanischen Instruments SABER (Sounding of the Atmosphere using Broadband Emission Radiometry) an Bord des Satelliten TIMED genutzt.

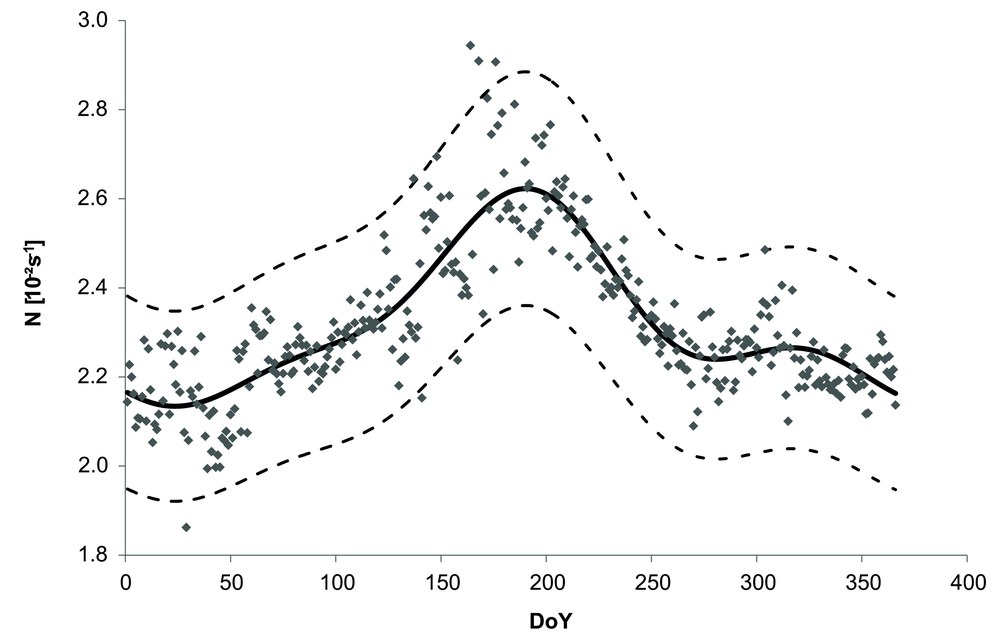

Dank ihrer eigenen Messungen und der aus TIMED-SABER abgeleitete Brunt-Väisälä-Frequenz sind die EOC-Wissenschaftler heute in der Lage, die in den Wellen gespeicherte Energie aus den Daten abzuschätzen. Damit kann eine Aussage darüber getroffen werden, wieviel Energie frei wird, sobald die Wellen diese an die Atmosphäre abgeben und damit die Atmosphäre heizen. Mit Hilfe der NDMC-Messungen im Alpenraum konnte gezeigt werden, dass der Energiegehalt der besonders energiereichen Schwerewellen einen klaren Jahresgang in dem betrachteten Höhenbereich aufweist; eine wichtige Information zur weiteren Entschlüsselung der Energieaustauschprozesse in der Atmosphäre.

Informationen über die von Schwerewellen transportierte (potentielle) Energie können heute routinemäßig für den Alpenraum abgeleitet werden. Dies soll auf weitere Messungen in der Antarktis, in Israel, in Georgien, auf Sizilien und künftig in Tschechien sowie in Chile ausgeweitet werden. Die Messgeräte werden dort in Kooperation mit dem Alfred-Wegener-Institut auf Neumayer-III, der Universität Tel Aviv, der Universität Tiflis, dem italienischen Katastrophenschutz, der tschechischen Akademie der Wissenschaften und der Europäischen Südsternwarte betrieben. Nach und nach sollen weitere Stationen des weltweiten NDMC-Netzwerkes einbezogen werden.

Die Brunt-Väisälä Frequenz N ist im Winter niedriger als im Sommer. Dies ist auf den Jahresgang der Temperatur in 80-90 km Höhe zurückzuführen. Die Brunt-Väisälä Frequenz begrenzt die Periodendauer von Schwerewellen: es kann keine Schwerewellen geben, die für eine komplette Oszillation (also die Zeit zwischen zwei Maxima z.B.) weniger Zeit brauchen, als durch die Brunt-Väisälä Frequenz vorgegeben. © Atmospheric Measurement Techniques Journal