H₂EAT

Zur Eingrenzung des Klimawandels verfasste die Staatengemeinschaft im Übereinkommen von Paris Ziele, die seitens der Europäischen Kommission im Strategiepapier für den Luftverkehr im Flightpath 2020 aufgegriffen wurden. Sie beinhalten eine Reduktion der CO2-Emissionen um 75 %, der NOx-Emissionen um 90 % und der Schallemissionen um 65 % gegenüber einem Vergleichsflugzeug aus dem Jahr 2000. Deshalb beschloss die Bundesregierung im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie die Förderung wasserstoffbasierender Technologien. Eine vielversprechende Antriebstechnologie, welche es ermöglicht ohne Kohlenstoffzyklus auszukommen, ist die Verwendung wasserstoffbetriebener Brennstoffzellen, die Elektromotoren mit elektrischer Energie beliefern.

Das Projekt H2EAT knüpft u. A. an das Leitkonzept „Elektrisches Fliegen“ des DLR an. Für die Luftfahrt kommen neben den weit verbreiteten Niedertemperatur-Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen (LT-PEMFC), vor allem Brennstoffzellen mit hoher Betriebstemperatur, wie Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzellen (HT-PEMFC) und Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC) in Frage, welche mit klimaneutralen Brennstoffen, wie grünem Wasserstoff, betrieben werden können. Um den Einsatz der genannten Brennstoffzellensysteme in einem Regionalflugzeug zu ermöglichen, müssen diese zunächst luftfahrtspezifischen Anforderungen, wie dem Betrieb bei niedrigen und hohen Umgebungsdrücken und -temperaturen, guter elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV), einer hohen Zuverlässigkeit und der erforderlichen Sicherheit, genügen. Eine zentrale technische Herausforderung ergibt sich durch die von Brennstoffzellen freigesetzte Abwärmemenge. Diese kann dieselbe Größenordnung wie die erzeugte elektrische Energie erreichen. Um einen möglichst großen Anteil dieser Wärmeenergie zu nutzen und überschüssige Energie abzuführen, ist die Entwicklung funktionell hochintegrierter Konzepte für das Thermalmanagement notwendig. Diese Konzepte können zu einer Steigerung der Effizienz und der Leistungsdichte des elektrischen Antriebssystems beitragen und somit seine Nachhaltigkeit weiter erhöhen. Da auch die beschriebenen elektrifizierten Luftfahrtantriebe Schall emittieren und zudem die Bildung von Kondensstreifen begünstigen, sind auch deren Umweltwirkungen zu evaluieren.

Projektziele

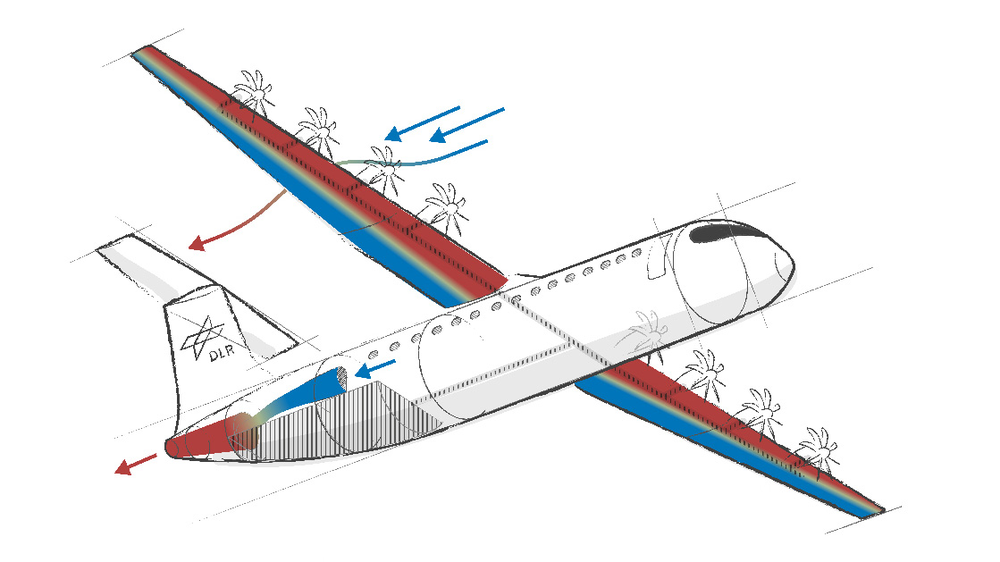

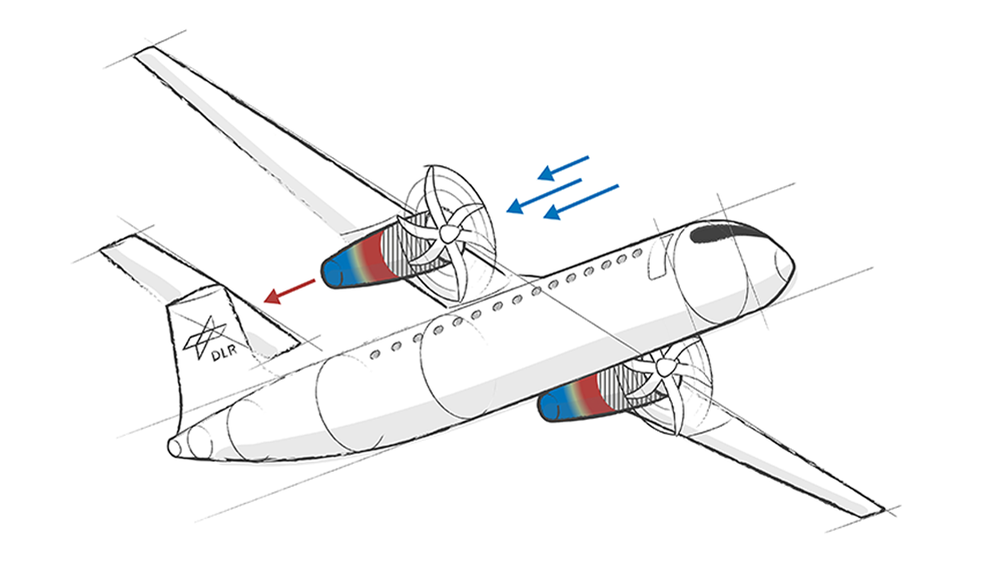

In einer Vergleichsstudie sollen die jeweiligen Flugzeugkonzepte mit teilweise rumpfintegriertem und gondelintegriertem Antriebssystem hinsichtlich ihrer Luftfahrttauglichkeit, erwarteter Schallemissionen sowie Klimawirksamkeit bewertet werden.

- Zentrale Anordnung von Brennstoffzellensystem und Wasserstoffspeicher im Flugzeugrumpf

- Funktionale Integration der Wärmetauscher in Tragflächen Rumpfbereiche des Luftfahrzeugs

- Reduktion der abzuführenden Wärmemenge durch anteilige Konvertierung in elektrische Energie über geeignete Platzierung thermoelektrischer Generatoren

- Integrationspotenzial der Tragflächen des Flugzeugs im Hinblick auf Auftriebserzeugung, Aufnahme struktureller Lasten, Wärmetransfer oder Enteisung aerodynamischer Konturen

- Gewährleistung verlustarmer Leitung der erzeugten elektrischen Energie in die Vortriebseinheiten

- Möglichkeiten eines verbesserten Auftriebs, welcher ggf. zu einer Massenreduktion der Tragflügelstruktur führt

- Beantwortung von Fragen zur Abwärmenutzung hinsichtlich der Konditionierung der Kabinenluft sowie der Enteisung aerodynamischer Oberflächen

- Anordnung kleinerer Brennstoffzellensysteme in Gondeln unter den Tragflächen und direkte Verbindung mit den Vortriebseinheiten

- Minimierung von Leitungswegen und räumliche Trennung unabhängiger und somit redundanter Systeme

- Wärmetauscher sollen integraler Bestandteil der unter den Tragflächen angebrachten Gondeln sein

- Die Möglichkeit des Einsatzes thermoelektrischer Generatoren zur Minimierung der abzuführenden Wärmemenge soll auch hier evaluiert werden

- Identifizierung des idealen Speicherkonzepts für den Brennstoff

- Prüfung der Nutzung von Tragflächen als Speicher für Wasserstoff

Projektdaten

Projektzeitraum

01.01.2023 - 31.12.2025

Projektleitung

Institut für Elektrifizierte Luftfahrtantriebe

Förderung

DLR-Projekt