Heinrich-Hertz-Mission

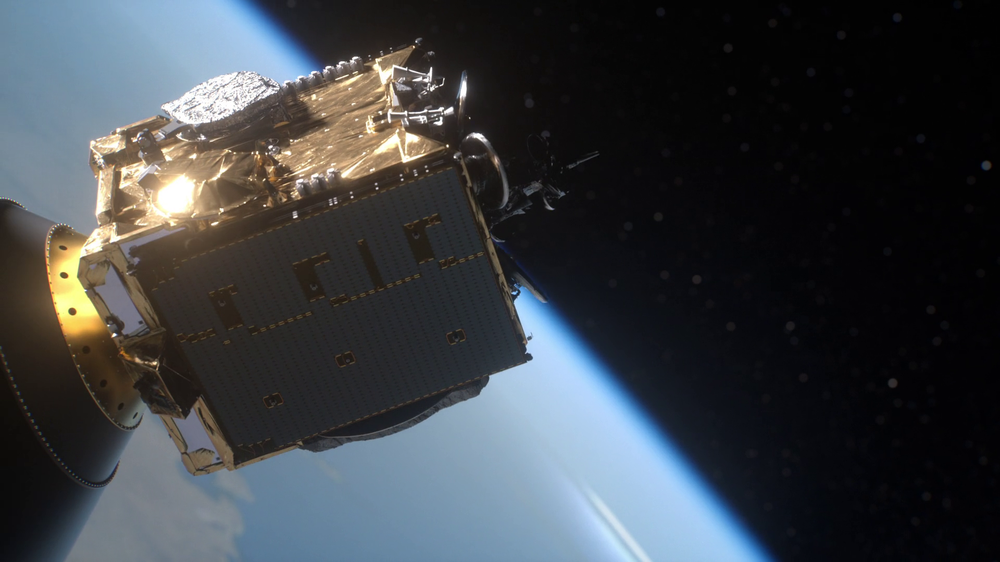

Am 5. Juli 2023 startete die letzte ARIANE 5-Rakete vom Weltraumbahnhof in Kourou und brachte den Heinrich-Hertz-Satelliten ins All. Der Satellit ist am 21. Juli 2023 auf seiner Position 0,5° Ost in ca. 36.000 km Höhe auf einem geostationären Orbit angekommen – er befindet sich also immer über der gleichen Stelle der Erdoberfläche.

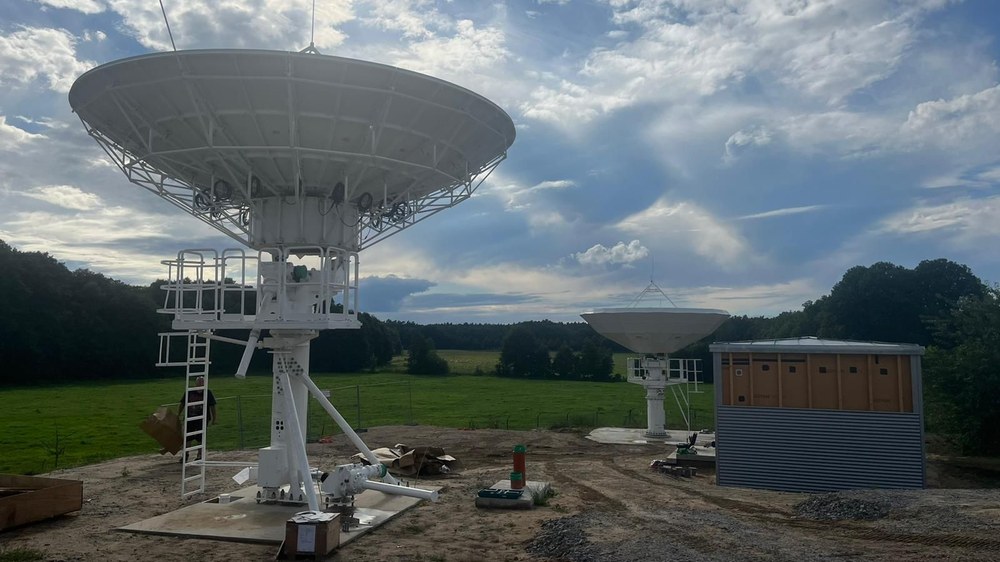

Im ersten Betriebsjahr konnten neu entwickelte Technologien wie beispielsweise das elektrische Antriebssystem und der programmierbare On-Board Prozessor erstmalig erfolgreich im Weltall in Betrieb genommen werden. Somit ist eine exzellente Grundlage für zahlreiche anstehende Kommunikationsexperimente geschaffen. Zudem wurden auch neue Bodenterminals u.a. mit einer faltbaren Empfangsantenne am Boden erprobt und erfolgreich betrieben.

An Bord des Heinrich-Hertz-Satelliten befinden sich zehn Technologiebeistellungen aus der Kommunikations-, Antennen- und Satellitentechnik, mit denen zahlreiche Experimente durchgeführt werden. Darunter befinden sich OnBoard Processing Units – Computer, mit denen die Einstellungen des Satelliten während des Betriebes geändert werden können –, im Orbit flexibel einstellbare Filter und Signalverstärker sowie ein neues elektrisches Plasma-Triebwerk. Diese Technologiebeistellungen wurden von deutschen Wissenschaftsinstituten und Industrieunternehmen entwickelt und gebaut, um damit neue Kommunikationsdienste und Technologien zu testen.

Mit der In-Orbit Verifikation werden die Technologiebeistellungen und deren Funktionalitäten über die Lebensdauer unter Weltraumbedingungen getestet, wissenschaftliche Daten gewonnen und die Grenzen der neuartigen Technologien ausgetestet.

Der Kommunikationssatellit Heinrich-Hertz

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Vimeo.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

Deutsche Raumfahrtagentur im DLR

Eine Experimentalplattform im All

Mit der wissenschaftlich-technischen Nutzlast des Heinrich-Hertz-Satelliten steht seit 2024 für etwa 15 Jahre eine Experimentalplattform im All zur Verfügung. Sie kann von Forschungseinrichtungen und Unternehmen für innovative Kommunikationsexperimente zur Erprobung neuer Übertragungsprotokolle, Nutzerterminals, Bodenantennen und Anwendungsszenarien genutzt werden.

SGEO

SGEO ist eine Plattform für kompakte geostationäre Kommunikationssatelliten. Durch ihr modulares System ist sie sehr flexibel und kann schnell und kostengünstig an die verschiedenen Anforderungen der Satellitenbetreiber angepasst werden. Ermöglicht wurde die Entwicklung durch eine öffentlich-private Partnerschaft, bei der die Europäische Weltraumorganisation ESA die Förderung und ein Industriekonsortium unter der Leitung der OHB-System AG in Bremen die Ausführung übernommen hat.

Mit Heinrich Hertz startet nach über 20 Jahren (im Jahr 2002 endete die Mission der deutschen Fernmeldesatelliten DFS Kopernikus) erstmals wieder ein eigener deutscher Kommunikationssatellit. Bei Heinrich Hertz handelt es sich um einen sogenannten SGEO Satelliten (Small Geostationary Satellite), einen Kleinsatelliten mit den Abmessungen eines Kleintransporters.

Neben dem wissenschaftlich-technischen Missionsanteil nutzt das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) im Rahmen einer Kooperation mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zusätzliche Übertragungskapazitäten für eigene Kommunikationszwecke. Die Nutzlast des BMVg arbeitet unabhängig von der restlichen Nutzlast und teilt mit dieser lediglich Basisfunktionen wie die Energieversorgung oder die Lageregelung des Satelliten.

Besondere Antriebstechnik

Eine Besonderheit besteht bei der Antriebstechnik: Der Heinrich-Hertz-Satellit wurde mit einem kombinierten chemisch-elektrischen Antriebssystem ausgestattet. Der chemische Antrieb wird für den schnellen Transfer zum geostationären Orbit und die Ost-West-Lageregelung des Satelliten genutzt. Die Nord-Süd-Lageregelung erfolgt über einen elektrischen Antrieb, der durch das neue High Efficiency Multistage Plasma (HEMP) Triebwerk übernommen wird. Diese Antriebskombination spart Treibstoffmasse und erhöht damit die Nutzlastkapazitäten für Technologien und Experimente.

Heinrich Hertz als „Übertragungshelfer“ für andere Satelliten

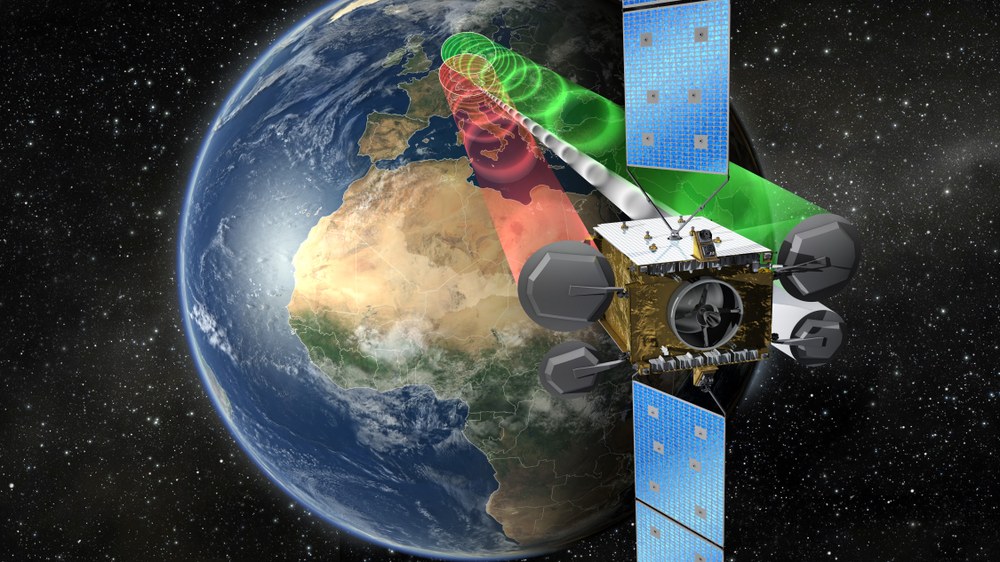

Als Relaisstation für kleinere erdumlaufende Satelliten (bis zu 800 Kilogramm Masse) wird Heinrich Hertz außerdem seine Dienste anbieten: Normalerweise können Satelliten, die die Erde umkreisen, ihre Daten nur zu einer Bodenstation senden, wenn sie sich in deren Funkreichweite befinden. Solch ein Zeitraum dauert nur etwa zehn bis 15 Minuten. Danach muss der Satellit die Erde ein weiteres Mal umkreisen, bevor er wieder Daten zum Boden senden kann. Hier fungiert Heinrich Hertz als „Zwischensender“. Er kann Daten anderer Satelliten in seiner Funkreichweite empfangen und sie an die entsprechende Bodenstation weiterleiten. Hierdurch werden die Kontaktzeiten auf rund 40 Minuten verlängert und damit die Menge der Daten, die gesendet werden kann, pro Umlauf erheblich erhöht.

Heinrich Rudolf Hertz

Benannt wurde der Kommunikationssatellit nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf Hertz. Geboren 1857 in Hamburg widmete er seine Forschung vor allem der Analyse elektromagnetischer Wellen. 1886 gelang es ihm erstmals, elektromagnetische Wellen im freien Raum von einem Sender zu einem Empfänger zu übertragen. Damit legte er den Grundstein für die moderne Kommunikations- und Medientechnik. Aufgrund seiner bahnbrechenden Forschungen wurde die Einheit der Frequenz nach ihm benannt – dabei entspricht eine Schwingung pro Sekunde einem Hertz.

Die Mission leistet einen wichtigen Beitrag zur Informationsgesellschaft in Deutschland. Die Heinrich-Hertz-Mission wird von der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und unter Beteiligung des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) geführt. Mit der Entwicklung und dem Bau des Satelliten wurde die OHB-System AG beauftragt. An der Mission sind 42 Partner beteiligt – davon 14 an der wissenschaftlichen Nutzlast.