Eine Autobahn irgendwo in Deutschland: Ein Stau hat sich gebildet. Und zwar direkt hinter einer Kurve. Die nachfolgenden Fahrerinnen und Fahrer können deshalb das Ende des Staus nicht sehen und fahren mit hohem Tempo auf die Gefahr zu. Jetzt müsste es eine Möglichkeit geben, sie zu warnen – damit sie rechtzeitig den Fuß vom Gaspedal nehmen! Genau das sollen die „intelligenten Autos“ der Zukunft bieten: Dann senden die Fahrzeuge im Stau per Funk ein Warnsignal an die Wagen, die sich der Gefahrenstelle nähern – und schon wissen die Fahrerinnen und Fahrer Bescheid, dass sie langsam fahren müssen …

Sie sind so etwas wie „unsichtbare Beifahrer“: die sogenannten Fahrerassistenzsysteme. Sie bestehen aus Sensoren und „schlauer“ Computersoftware und sollen das Autofahren künftig noch sicherer machen. Denn der Straßenverkehr wird immer dichter und verlangt von den Fahrerinnen und Fahrern immer mehr Aufmerksamkeit. Und gerade da liegt das Problem: Die meisten Unfälle werden nämlich durch den Menschen verursacht – und nur ganz selten durch technische Fehler. Oft wird einfach zu schnell gefahren oder der Abstand zum vorausfahrenden Wagen nicht eingehalten. Oder man ist einen kurzen Moment unaufmerksam. Ganz häufig ist der Mensch also die „Schwachstelle“. Will man die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen, muss man daher vor allem auch den Fahrer bzw. die Fahrerin im Blick haben: Wie kann man ihn bzw. sie noch besser unterstützen und auf Gefahrensituationen aufmerksam machen?

Autos, die miteinander „sprechen“

Schon heute gibt es viele Hilfsmittel, die man vor einigen Jahren noch gar nicht kannte: Da geben Autos Pieptöne von sich, wenn man beispielsweise die Fahrbahnmarkierung überfährt und so von der Straße abzukommen droht. Oder wenn man zu wenig Sicherheitsabstand hält. Und auch beim rückwärts Einparken helfen Abstandsmesser. Selbst der Reifendruck wird inzwischen in vielen Autos automatisch gemessen. Inzwischen werden sogar Autos entwickelt, die miteinander „sprechen“. Wie das anfangs erwähnte Beispiel mit dem Stau zeigt, könnten solche „intelligenten Autos“ in Zukunft viele schwere Unfälle verhindern. Sie tauschen automatisch Daten aus und versorgen den Fahrer bzw. die Fahrerin so mit allen wichtigen Informationen.

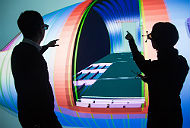

Doch die Sache ist nicht ganz so einfach: Verlässt man sich dann vielleicht zu sehr auf all die schlauen „Bordcomputer“? Vertraut man der Technik so sehr, dass genau das Gegenteil passiert und der Fahrer bzw. die Fahrerin weniger aufmerksam wird? Überfordern uns am Ende all die vielen Instrumente? Ein Auto ist schließlich kein Flugzeug-Cockpit. Und wie leicht sind die einzelnen Geräte zu bedienen, ohne dass man viele Knöpfe drücken muss und dadurch vom Blick auf die Straße abgelenkt wird? Wenn Menschen mit Maschinen – oder eben solchen Instrumenten – arbeiten, sprechen Fachleute oft von der „Mensch-Maschine-Schnittstelle“. Damit da alles funktioniert, müssen viele Fachleute zusammenarbeiten: aus dem Ingenieurswesen, der Informationstechnik und sogar aus dem Bereich der Psychologie.

Tests auf der virtuellen Straße

Mit anderen Worten: Wenn man solche Systeme entwickelt, kann man sie nicht einfach in Autos einbauen – nach dem Motto: Mal sehen, ob’s hilft. Vielmehr muss man sie erst einmal gründlich testen. Dazu dienen Fahrzeug-Simulatoren.

Ein solcher Simulator ist im DLR-Standort Braunschweig in einer Halle aufgebaut. Da steht dann ein Auto mit den neuen Instrumenten ausgerüstet auf einer großen Plattform, die sich hin und her bewegt: Als Fahrer bzw. Fahrerin hat man dabei das Gefühl, wirklich durch eine Kurve oder bergauf zu fahren. Und auch der Blick auf die Straße ist ganz realistisch – auch wenn sie nur aus einer großen „Kino-Leinwand“ besteht: Darauf wird das gesamte Verkehrsgeschehen projiziert – fast wie im wirklichen Leben. Erst wenn ein neues Fahrerassistenzsystem dann den Test bestanden hat, darf es auf die „echte“ Straße. Und zwar zunächst noch in Testfahrzeugen. Erst ganz am Ende dieser Erprobungsphase wird es dann zur Serienproduktion zugelassen.