Ozonloch 2020 - besonders stabil und ausgeprägt

Das Ozonloch über der Südhalbkugel hat bislang die größten Ausmaße seit Aufzeichnungsbeginn und ist, obwohl nun mittlerweile Dezember ist, immer noch da.

Die Ausprägung des Ozonlochs wird durch chemische Prozesse und die Stärke des polaren Wirbels bestimmt. Man kann sich den polaren Wirbel als ein großes Tiefdruckgebiet über dem Pol vorstellen, das sich von der Troposphäre bis in die Stratosphäre (Boden bis 50 km) erstreckt. Durch die Kälte der Polarnacht im südhemisphärischen Winter stellt sich - durch die großen Druckunterschiede zwischen dem Polgebiet und der Umgebung sowie durch die Corioliskraft - ein starker Westwind ein. Dieser bildet den äußeren Rand des polaren Wirbels und verhindert größtenteils den Luftmassenaustausch zwischen Äquator und Pol.

Im südhemisphärischen Frühling geht am Pol langsam die Sonne auf. Damit wird der Prozess des Ozonabbaus im kalten polaren Wirbel eingeleitet. Je weiter das Jahr voranschreitet, umso stärker wird auch die solare Einstrahlung. Das bedeutet eine erhebliche Energiezufuhr in der Atmosphäre. Die Ausgleichsströmung zwischen einst kaltem Pol und warmen Äquator lässt nach, da in der Stratosphäre die Temperatur am Pol immer weiter zunimmt. Im südhemisphärischen Sommer stellt sich in der Stratosphäre daher grundsätzlich ein Ostwind als Ausgleichsströmung zwischen Pol und Äquator ein.

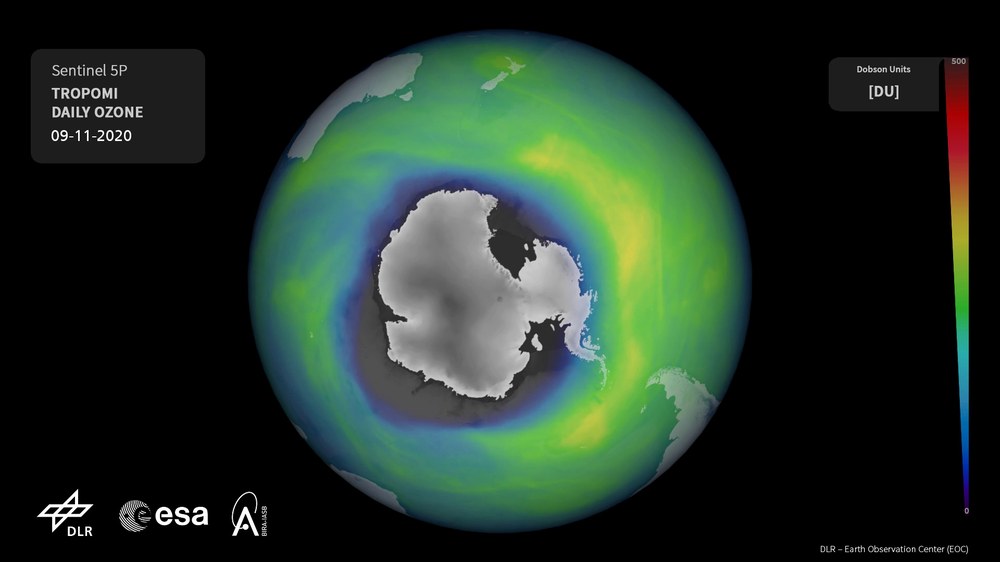

Ozonloch 2020

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Quickchannel.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

Dieses Jahr hat die Umstellung von West- auf Ostwindsystem noch nicht stattgefunden. Möglicherweise liegt dies an der ungewöhnlich starken Ausbildung des polaren Wirbels auf der Südhalbkugel im südhemisphärischen Winter und Frühling dieses Jahrs.

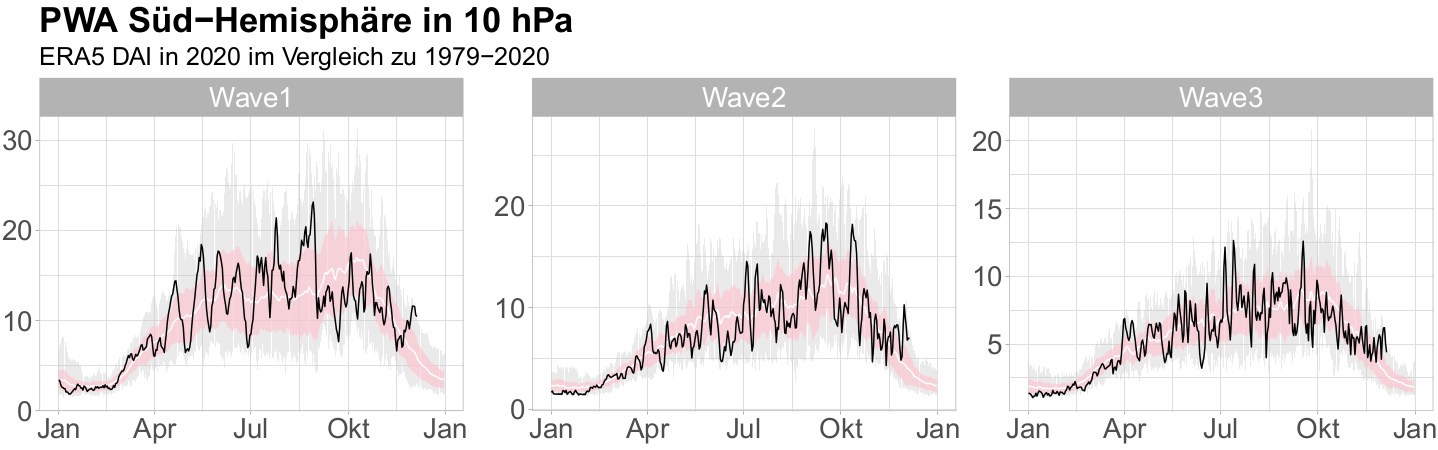

Der polare Wirbel wird normalerweise moduliert durch den Einfluss planetarer Wellen. Planetare Wellen führen zu Störungen des Westwinds, wodurch Luftmassen entlang des Starkwindbandes nach Nord und Süd abgelenkt werden. Je stärker die Modulation, umso schwächer ist in der Folge der polare Wirbel. Dieses Jahr war die Aktivität der planetaren Wellen besonders niedrig.

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Aktivität planetarer Wellen für das Jahr 2020 in schwarz in etwa 30 km Höhe. Es wird deutlich, dass insbesondere die Aktivität der planetaren Welle 1, aber auch die der Welle 3 ab September unterdurchschnittlich ist. Auch die Schwankungsbreite der Aktivität ist niedriger als normal. Das bedeutet, dass der polare Wirbel seit September kreisrund über dem Pol liegt. Die Aktivität aller drei planetaren Wellen ist zum Ende des Zeitraums (5. Dezember) nun stark erhöht. Dies deutet auf den Zerfall des Wirbels und die Umstellung zu Sommerbedingungen in der Zirkulation der Stratosphäre hin.

Ein Grund für die besonders niedrige Aktivität planetarer Wellen könnte möglicherweise vom äquatorialen Pazifik ausgehen. Dort spielt sich die El-Niño-Southern-Oscillation „ENSO“ ab, die nicht nur den gesamten pazifischen Raum, sondern die globale atmosphärische Dynamik beeinflusst.

ENSO beschreibt die Schwankung der Meeresoberflächentemperaturen des tropischen Pazifiks mit einer Periodizität zwischen etwa drei bis sieben Jahren. Die Meeresoberflächentemperaturen des

Pazifiks schwanken insbesondere vor der Westküste Lateinamerikas zwischen besonders kalt (La-Niña) und warm (El-Niño). Der Mechanismus ist zurückzuführen auf eine Kopplung zwischen Ozean und Atmosphäre.

Der polare Wirbel ist während El-Niño instabiler, wärmer und stärker deformiert als in durchschnittlichen Jahren. Durch die erhöhten Meeresoberflächentemperaturen während El-Niño-Ereignissen ist der Wärmeeintrags in den äquatorialen Breiten in die Atmosphäre stark. Dies führt zu erhöhter Aktivität planetarer Wellen. Bei La-Niña-Ereignissen, ist der energetische Eintrag durch die unterdurchschnittlichen Meeresoberflächentemperaturen im äquatorialen Pazifik sehr gering. Die Aktivität der planetaren Wellen ist deshalb besonders niedrig. Entsprechend ist der polare Wirbel während La-Niña-Ereignissen stabiler, kälter und polsymmetrischer. Momentan beobachten wir ein starkes La-Niña-Ereignis. Es könnte also sein, dass der polare Wirbel in der südhemisphärischen Stratosphäre auch durch den Einfluss von La-Niña, so stabil war, dass dadurch die Ausbildung des Ozonlochs besonders begünstigt wurde. Die Beobachtung des polaren Wirbels ist daher momentan besonders spannend.