Ein Vierteljahrhundert Ozon-Beobachtung am DLR: jetzt mit Daten von MetOp-C

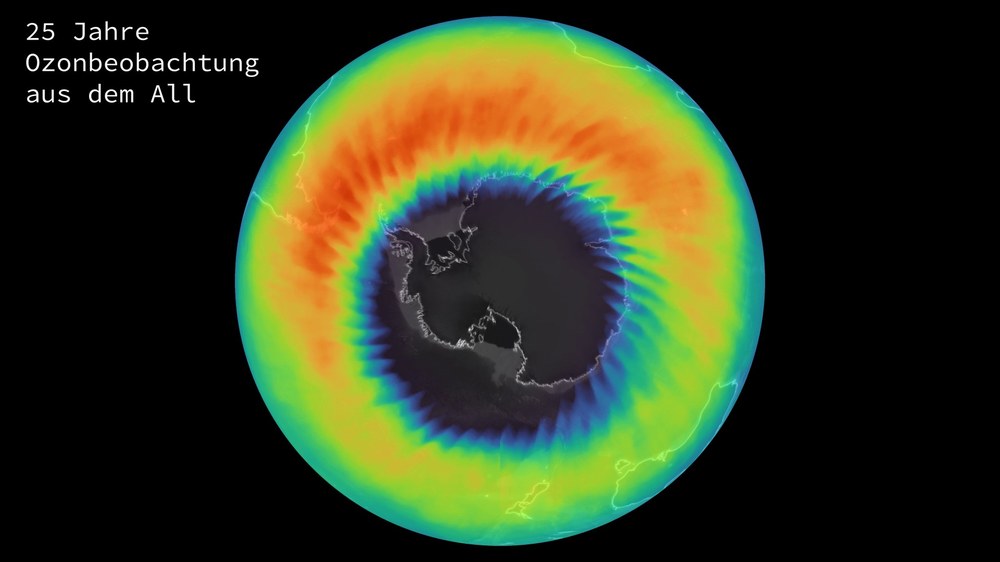

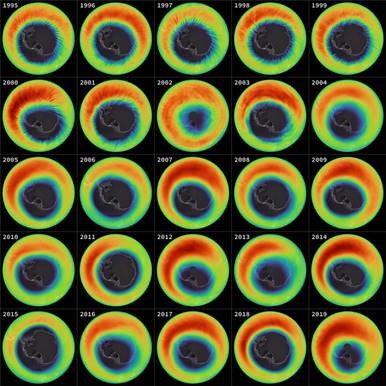

Das jährlich aufs Neue über der Antarktis entstehende Ozonloch zeigt den Schaden an der Gashülle unseres Planeten, den die Menschheit durch die Freisetzung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKWs) verursacht hat. Die Langzeitbeobachtung der Ozonschicht über 25 Jahre durch das „Global Ozone Monitoring Experiment“ (GOME) dokumentiert die Entwicklung des Phänomens. Nun wird die Zeitreihe durch das GOME-Instrument auf dem Satelliten MetOp-C fortgesetzt.

Ein Vierteljahrhundert Ozon-Beobachtung am DLR: jetzt mit Daten von MetOp-C

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Quickchannel.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

Die Messungen geben Anlass zur Hoffnung: Die Ozonschicht lässt erste Anzeichen einer Erholung erkennen. Allerdings sind Aussagen über den Zustand der Ozonschicht schwierig, da Ozon eine starke natürliche Variabilität zeigt und komplexe Rückkopplungen zwischen atmosphärischer Dynamik und Klimaänderung existieren. Aus diesem Grund können Trends nur erkannt und zuverlässig nachgewiesen werden, wenn lange Zeitreihen wie die "GOME-type Total Ozone Essential Climate Variable" (GTO-ECV) betrachtet werden. Diese basiert auf aktuellen wie historischen Aufzeichnungen einer größeren Anzahl unterschiedlicher Satelliten aus dem Archiv des EOC. Die unterschiedlichen Messungen mussten für das Gesamtprodukt sorgfältig kalibriert werden, um Änderungen zwischen Instrumentengenerationen oder Alterungseffekte der Messinstrumente auszugleichen.

Lange Satellitendaten -Zeitreihen als Schlüssel zur Beantwortung komplexer Umweltfragen

Bereits im April 1995 startete der erste Sensor des „Global Ozone Monitoring Experiment“ (GOME) an Bord des europäischen Satelliten ERS-2 ins All. Die damit begonnene Beobachtungszeitreihe atmosphärischer Spurengase wurde seitdem von ENVISAT und den Satelliten der MetOp-Baureihe fortgesetzt. Seit 2017 trägt auch der Sentinel-5p Satellit des Copernicus Programms mit seinem TROPOMI Instrument zur Beobachtung bei. Mit dem europäischen Wettersatelliten MetOp-C ist nun die Fortschreibung der Ozon-Zeitreihe bis mindestens 2025 gesichert. Seit wenigen Tagen sind die Daten von MetOp-C als Pre-Release im Geoservice Portal des EOC als Kartenlayer einsehbar. Die MetOp-C-Volldatenprodukte werden derzeit noch einer abschließenden Prüfung unterzogen. Die Freigabe dieser Produkte für die Öffentlichkeit wird innerhalb weniger Wochen erwartet.

DLR von Anfang an ein starker Spieler im „Team GOME“

Das DLR hat von Anfang an – zusammen mit zahlreichen internationalen Partnern – am GOME-Projekt mitgewirkt:

Auf technischer Ebene begann alles in den 1990er Jahren. Damals entwickelt das DLR im Auftrag der ESA das Nutzdaten-Bodensegment, um die Daten der Spurengas-Instrumente der Missionen ERS-2 und ENVISAT zu empfangen und zu verarbeiten. Seit mehr als einem Jahrzehnt spielt das DLR auch eine Schlüsselrolle in EUMETSAT’s “Satellite Application Facility on Atmospheric Composition Monitoring” (AC-SAF), dem Bodensegment-Netzwerk der EUMETSAT, in dem die GOME-Daten der MetOp-Satelliten zu weiterführenden Produkten verarbeitet werden. Auf der wissenschaftlichen Seite hat das DLR ebenfalls wichtige Beiträge zu Algorithmen und Prozessorsystemen geliefert. So können geophysikalische Größen aus den Daten der GOME-Instrumente abgeleitet werden, wie die bereits erwähnte "GOME-type Total Ozone Essential Climate Variable" GTO-ECV, die auf den Gesamtozonmessungen aller europäischen UV-Sensoren basiert. Dieser Datensatz wird auch in Zukunft in enger Zusammenarbeit mit Kollegen des Königlich Belgischen Instituts für Weltraum-Aeronomie (BIRA) kontinuierlich weiterentwickelt, prozessiert und krosskalibriert.

Da die Daten insbesondere im Rückblick über Jahrzehnte hinweg noch wertvoller werden, müssen diese für künftige Generationen sicher aufbewahrt werden. Die Langzeit-Archivierung von Daten und Produkten erfolgt ebenfalls im DLR, im Deutschen Satellitendaten Archiv (D-SDA) des EOC. Von hier werden die prozessierten Daten nicht nur an EUMETSAT’s Datenzentrum geliefert, sondern auch kostenlos über die DLR-eigenen Portale ATMOS, EOWEB-GeoPortal und EOC-Geoservice für Wissenschaftler und die interessierte Öffentlichkeit bereitgestellt.

Auf diese Art ist die Information zur Ozonverteilung und -dichte, die in den ein Vierteljahrhundert umspannenden Zeitreihen aus den DLR Archiven steckt, auch zukünftig einfach zugänglich.