SolACES

Start: 7. Februar 2008 (mit dem Columbus-Modul), Ende: Februar 2017

Diese Schichten der Atmosphäre befinden sich in Höhen oberhalb von etwa 85 Kilometern über der Erdoberfläche und spielen eine wichtige Rolle bei der Wechselwirkung der Erde mit ihrer interplanetaren Umgebung, insbesondere der Sonne (solar-terrestrische Beziehungen). Die meisten Prozesse im T/I-System werden durch die solare EUV-Strahlung gesteuert, die sich auf kurzen bis langfristigen Zeitskalen stark ändern kann. Diese Zeitskalen werden vor allem durch die solaren Flares (Dauer Minuten bis Stunden), die Sonnenrotation (25 Tage) und den Sonnenzyklus (etwa elf Jahre) repräsentiert. Typische Variationen des spektralen EUV-Flusses der gesamten Sonne können dabei zwischen einigen zehn Prozent während der Flares und über den Rotationszyklus der Sonne, bis hin zu mehreren 100 Prozent über den Sonnenzyklus betragen. In extremen Fällen einiger hochionisierter Spekrallinien im EUV, wie etwa Fe XII (elffach ionisierte Eisenionen), kann der Fluss innerhalb einiger Jahre auch um mehr als das Zehnfache variieren.

Die wichtigsten wissenschaftlichen Fragestellungen auf dem Gebiet der solaren EUV/UV-Strahlung umfassen neben der Physik der Sonne und der Erforschung der solar-terrestrischen Beziehungen insbesondere die Modellierung des T/I-Systems der Erde sowie der durch die Strahlung der Sonne und den Sonnenwind in der Erdatmosphäre deponierten Energie. Die durch die variable Aktivität der Sonne ausgelösten, sich verändernden Phänomene im interplanetaren und erdnahen Raum (wie Sonnenwind und Magnetfelder) mit ihren Auswirkungen auf das irdische T/I-System werden auch als Weltraumwetter bezeichnet. Wichtige anwendungsbezogene Forschungsgebiete sind der Einfluss des Weltraumwetters auf die Bahnen von Satelliten und Weltraummüll („drag analysis“) sowie auf die Telekommunikation via Satellit, den Betrieb von Navigationssystemen wie das Global Positioning System (GPS) und Radarmessungen.

Messung des solaren EUV/UV-Flusses mit hoher Genauigkeit

Aufgrund der großen technischen Herausforderungen bei der Messung der solaren EUV-Strahlung war diese für die Vorgänge in der Erdatmosphäre wichtige Energiequelle jedoch bisher nicht mit einer Genauigkeit bekannt, die dem heutigen Stand der Wissenschaft und ihrer Anwendungen angemessen wäre. Unsicherheiten bei der Messung der solaren EUV-Flüsse (in absoluten physikalischen Einheiten) lagen bisher zwischen 20 und mehr als 400 Prozent, mit entsprechenden Unsicherheiten der daraus abgeleiteten Modelle und Schlussfolgerungen.

Ziel von SolACES (Solar Auto-Calibrating EUV/UV Spectrophotometers) war es daher, Messungen der spektralen EUV-Flüsse der Sonne mit einer relativen radiometrischen Genauigkeit von besser als zehn Prozent zu erhalten. Zu diesem Zweck wurde erstmals ein Auto-Kalibrationsverfahren eingesetzt, das dafür sorgte, dass sich das Instrument während der Betriebsphase selbst neu kalibriert. Damit konnten die unvermeidlichen zeitlichen Änderungen der Transmission und des Wirkungsgrades des Instruments hinreichend korrigiert und EUV-Flüsse auf besser als fünf bis zehn Prozent genau bestimmt werden.

Das SolACES Spektrophotometer auf SOLAR

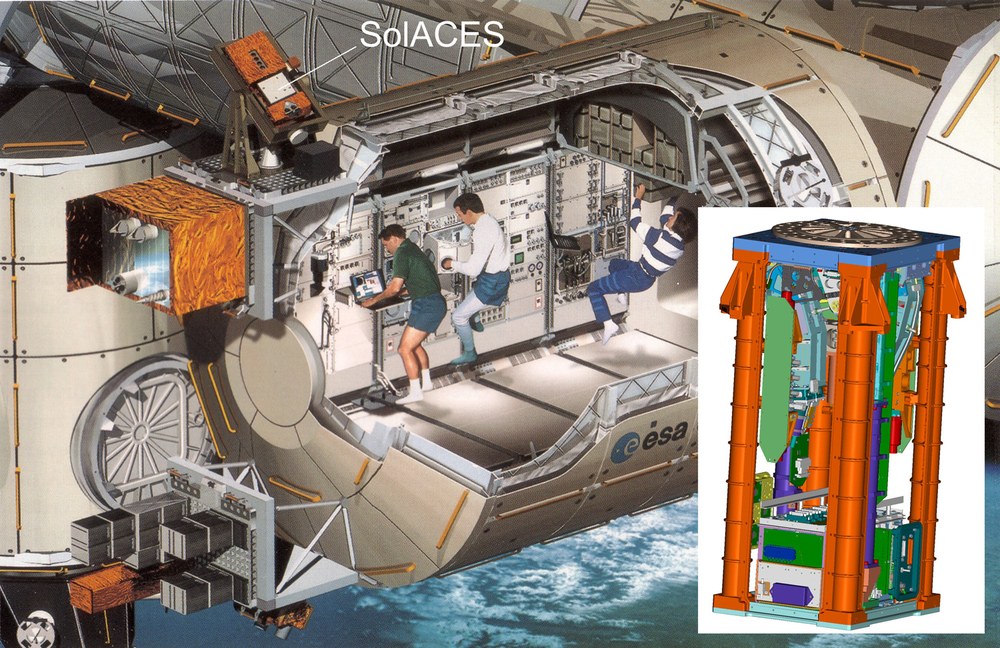

SolACES war Bestandteil des wissenschaftlichen Instrumentenpakets SOLAR, das im „Coarse Pointing Device“ (CPD) auf der „Columbus External Payload Facility“ (CEPF) der „International Space Station“ (ISS) untergebracht war. Das CPD kompensierte die unterschiedlichen Orientierungen der ISS und hat SolACES zusammen mit den beiden anderen Nutzlasten von SOLAR, dem „Solar Variability and Irradiance Monitor“ (SOVIM, Schweiz) und dem „Solar Spectrum Measurement“ Instrument (SOLSPEC, Frankreich), auf die Sonne ausgerichtet.

Dies ermöglichte synchrone und einander ergänzende Messungen aller drei Instrumente. Während SOVIM den Strahlungsstrom der Sonne integriert über das gesamte Spektrum bestimmt hat, führte SOLSPEC Messungen des spektralen Strahlungsstromes in dem sich langwellig an den Spektralbereich von SolACES anschließenden Teil des Sonnenspektrums bei Wellenlängen zwischen 180 Nanometern und drei Mikrometern durch. (Bedauerlicherweise fiel kurz nach dem Start von SOLAR das Teilinstrument SOVIM vollständig aus, während SolACES seinen langwelligen Kanal zwischen rund 140 und 220 Nanometern aufgeben musste.)

SolACES bestand aus zwei Doppel-Spektrophotometern mit insgesamt vier Beugungsgittern und Channel-Elektronenvervielfachern als Detektoren sowie zwei Ionisationskammern mit Photodioden, um die einfallende EUV/UV-Strahlung im Wellenlängenbereich zwischen 17 und 220 Nanometern nachzuweisen und während des Fluges die Auto-Kalibration durchzuführen. Die spektrale Auflösung lag dabei, abhängig von der Wellenlänge, zwischen 0,5 und zwei Nanometern. Ein gemeinsames Filterrad für die Spektrophotometer und die Ionisationskammern, das 43 verschiedene Dünnfilm-Metall- sowie Kristallfilter mit Bandbreiten zwischen fünf und 55 Nanometern enthielt, diente dazu, während der Auto-Kalibrationsprozedur die spektralen Bänder auszuwählen. Die Ionisationskammern waren mit Neon-, Xenon-, oder Stickoxid-Gas befüllt.

Spektrophotometrische Standardmessungen der Sonnenstrahlung während des normalen Missionsbetriebs wurden mit Hilfe der Spektrophotometer ohne ein vorgeschaltetes Filter durchgeführt. Pro Orbit ließen sich auf diese Weise ein oder zwei EUV/UV-Spektren, integriert über die volle Sonnenscheibe, aufnehmen, das heißt, im besten Falle konnten mehr als 15 Spektren pro Tag gewonnen werden.

Während der Auto-Kalibrationsprozedur wurde zunächst die Transmission der Filter durch Spektrometermessungen mit und ohne Filter bestimmt. Die absoluten EUV/UV-Flüsse, integriert über jeden der Filterbandpässe, konnten dann aus Ionisationskammermessungen mit vorgeschalteten Filtern abgeleitet werden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Filtertransmissionen wurden diese Messungen schließlich dazu benutzt, Kalibrationsfaktoren für die Standardmessungen zu bestimmen und mit deren Hilfe die Spektren absolut zu kalibrieren.

Wissenschaftliche und anwendungsorientierte Ziele

SolACES hat neue und wesentliche Beiträge zu verschiedenen Gebieten der Weltraumwissenschaften und ihrer Anwendungen geliefert. Dies sind insbesondere:

- die (quasi-) kontinuierliche Überwachung der solaren EUV/UV-Strahlung und die radiometrisch exakte Bestimmung des solaren EUV/UV-Strahlungsstromes im Wellenlängenbereich zwischen 17 und 220 (bzw. zuletzt noch 140) Nanometern

- die Modellierung des spektralen/integralen EUV/UV-Strahlungsstromes der Sonne

- die Modellierung der irdischen Thermosphäre und Ionosphäre (T/I)

- die Bestimmung von solaren EUV/UV-Indizes

- die semi-empirische Modellierung der aktiven Regionen der Sonne und die Spektroskopie der Wasserstoffemissionen dieser Regionen

- die Erforschung der solar-terrestrischen Beziehungen

Wissenschaftliche Kooperation

Das wissenschaftliche Team von SolACES wurde durch einen Principal Investigator (PI) aus dem Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik (IPM) in Freiburg geleitet, der für die Entwicklungsarbeiten und den Betrieb des Experiments verantwortlich war.

Die Mitglieder des Teams kommen aus den folgenden Institutionen und Firmen:

- Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik, Freiburg/Breisgau

- Institut für Meteorologie der Universität Leipzig

- Astrophysikalisches Institut Potsdam (AIP)

- Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt/Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum (DFD), Neustrelitz

- Space Environment Technologies, Los Angeles, Kalifornien (USA)

- Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP), Boulder, Colorad (USA)

- Space Science Center (SSC) der University of Southern California, Los Angeles, Kalifornien (USA)

- Service d'aeronomie, Verrières-le-Buisson (Frankreich, SOLSPEC)

- Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos/World Radiation Center (PMOD/WRC), Davos (Schweiz/SOVIM).

Um eine Kooperation mit den wichtigsten Gruppen aufzubauen, die auf den oben genannten Gebieten arbeiten, wurde in Koordination mit den internationalen Organisationen SCOSTEP (Scientific Committee On Solar-TErrestrial Physics) und COSPAR (Committee On Space Research) das internationale TIGER Programm (Thermospheric-Ionospheric GEospheric Research) ins Leben gerufen.

Erste Ergebnisse: EUV-Spektren

Beim Beginn der regulären Messungen von SOLAR und SolACES im Herbst 2008 befand sich die Sonne kurz vor dem Minimum ihres elfjährigen Aktivitätszyklus. Dieses Minimum fiel ungewöhnlich lang und tief aus, mit längeren Perioden ohne einen einzigen Sonnenflecken.

Anhand der Variationen – insbesondere der XUV- und EUV-Strahlung bei Wellenlängen unterhalb von etwa 45 Nanometern und anhand von Spektrallinien von hochionisierten Eisenatomen in der Sonnenatmosphäre (der Korona) – konnte das wissenschaftliche Team von SolACES den Zeitpunkt des Aktivitätsminimums recht genau auf den August und September 2009 eingrenzen (ionisierte Atome haben ein oder mehrere ihrer äußeren Elektronen verloren und erscheinen daher elektrisch geladen).

Darüber hinaus sind bereits weitere Publikationen, etwa zur Korrelation der solaren EUV-Strahlung mit der Variabilität der Photoionisation der irdischen Ionosphäre erschienen. Weitere, regelmäßige Beobachtungen der Sonne durch SolACES wurden bis zum Ende der Mission im Februar 2017 fortgesetzt. Damit decken die Messungen den Anstieg der Aktivität vom Minimum des Sonnenzyklus bis zu dessen Maximum in 2013/2014 und darüber hinaus durchgehend ab und erlauben es, weitere wichtige Erkenntnisse über unsere Sonne und deren Einfluss auf die Erdatmosphäre und das Klima zu gewinnen.

Missionsdaten und technische Parameter

Start: | 7. Februar 2008 (zusammen mit SOLAR) |

Ort: | Kennedy Space Center, Cape Canaveral, Florida (USA) |

Trägerfahrzeug: | Space Shuttle, Mission STS-122 |

Plattform: | ISS/Columbus (SOLAR) |

Orbit: | ca. 400 km Höhe (ISS) |

Missionsdauer: | bis Februar 2017 |

Masse (SolACES allein): | 23 kg |

Abmessungen: | 25 cm x 29 cm x 60 cm |

Elektrische Leistungsaufnahme: | < 25 W (typisch), 60 W (maximal) |

Datenrate: | ca. 1 kbit/s |

Links

Downloads

- SolACES Datenblatt (107.7 KB)

- SolACES Fact Sheet (104.9 KB)