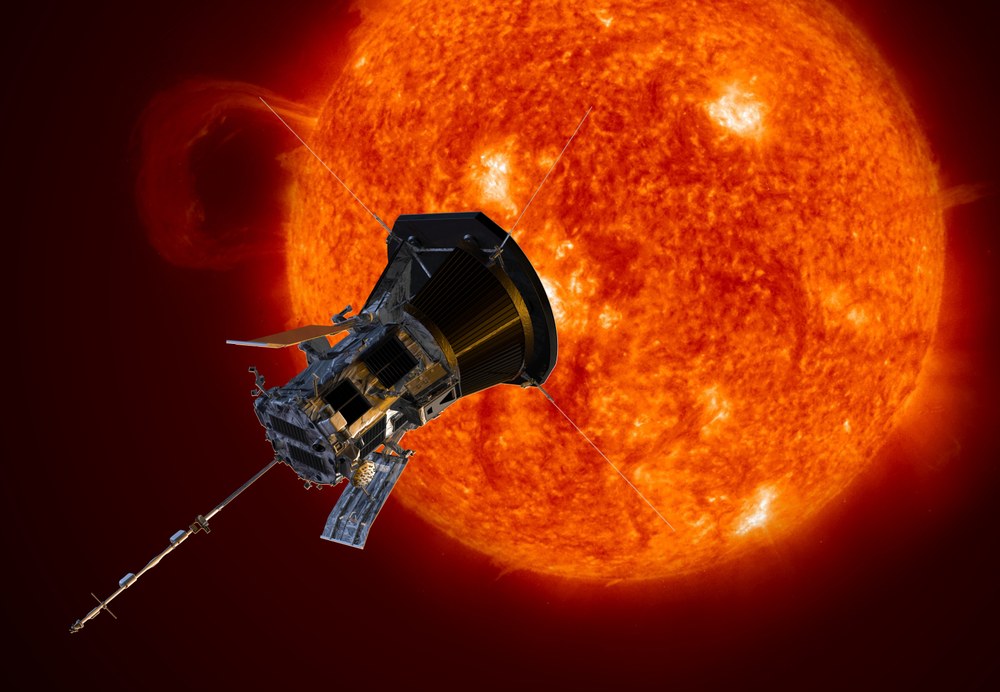

Parker Solar Probe

Start: 12. August 2018

Dabei wird sich die Parker Solar Probe der Sonnenoberfläche bis auf einen Abstand von sechs Millionen Kilometern nähern - dichter als jemals eine Sonde zuvor. Sie wird dann mit einer Geschwindigkeit von rund 690.000 Stundenkilometern und bei Temperaturen von bis zu 1.377 Grad Celsius erstmals die äußere Sonnenatmosphäre, die Korona, durchfliegen. Vor den enormen Temperaturen werden die Sonde und die wissenschaftlichen Instrumente durch ein speziell entwickeltes Hitzeschild abgeschirmt, in dessen Schatten lediglich Zimmertemperatur herrscht.

Parker Solar Probe ergründet die Geheimnisse von Sonnenwind und Korona

Warum ist die Korona der Sonne heißer als deren Oberfläche? Und wie entsteht der Sonnenwind? Dies sind die Hauptfragen, welche die Mission klären soll. Dabei ist der Sonnenwind nicht nur eine kosmische Erscheinung: Der kontinuierliche Strom geladener Teilchen, der von der Sonne ausgeht, prägt das Weltraumwetter wesentlich und hat auch auf die Erdatmosphäre einen nicht geringen Einfluss. So erzeugen die eindringenden Partikel etwa das spektakuläre Schauspiel der Polarlichter, sorgen aber andererseits auch für Beeinträchtigungen bei der Satellitennavigation und -kommunikation. Ein weiteres wissenschaftliches Ziel ist es, Struktur und Dynamik von Plasma und Magnetfeld in den Ursprungsregionen des Sonnenwindes zu bestimmen.

Der lange Weg zur Sonne

Schon direkt nach dem Start der Parker Solar Probe Mission wird sich die Raumsonde der Sonne bis auf 24 Millionen Kilometern nähern. Insgesamt sieben Mal wird sie dabei an der Venus vorbeifliegen. Bei diesen Swing-by-Manövern wird die Gravitationskraft des Planeten genutzt, um die Sonde weiter zu beschleunigen. Dabei wird die Flugbahn der Parker Solar Probe Raumsonde in den folgenden Jahren stetig dichter an die Sonne herangeführt. Insgesamt soll die Sonde 24 Umläufe um die Sonne mit einer Umlaufzeit von 88 Tagen ausführen und in den Jahren 2025 mit rund sechs Millionen Kilometern die dichtesten Annäherungen an die Sonnenoberfläche erreichen. Den bisherigen Rekord von 42 Millionen Kilometern haben die deutsch-amerikanischen Helios-Raumsonden in den siebziger Jahren aufgestellt.

Vier Instrumente erforschen Sonnenwind und Korona der Sonne

Die Parker Solar Probe verfügt über vier Instrumente, mit denen die Sonne erforscht werden soll:

- Solar Wind Electrons Alphas and Protons Investigation (SWEAP): Das Instrument des Smithsonian Astrophysical Observatory in Cambridge misst die Geschwindigkeit, Dichte und Temperatur sowie die Zusammensetzung des Sonnenwindplasmas.

- Fields Experiment (FIELDS): Das FIELDS-Instrument der University of California in Berkeley untersucht das elektrische und magnetische Felde der Sonne sowie die von ihr ausgehenden Radiowellen.

- Wide field Imager for Solar PRobe (WISPR): Mit dreidimensionalen Beobachtungen im sichtbaren Wellenlängenbereich untersuchen die Kameras von WISPR die Strukturen der Sonnenkorona und des Sonnenwinds und stellen so den räumlichen Zusammenhang zu den Messungen der anderen Instrumente her. Zudem untersucht das Instrument des Naval Research Laboratory in Washington, D.C. mit Beteiligung der Universität Göttingen die Verteilung des interplanetaren Staubs nahe an der Sonne.

- Integrated Science Investigation of the Sun (ISΘIS): Das Ziel des ISΘIS-Instruments des Southwest Research Institute in San Antonio ist die Untersuchung der von der Sonne ausgehenden energiereichen Teilchen, wie Elektronen, Protonen und der schweren Ionen im Energiebereich von einem Kiloelektronvolt bis hin zu 100 Megaelektronvolt.

Eugene Newman Parker

Die Mission wurde am 31. Mai 2017 von Solar Probe Plus in Parker Solar Probe umbenannt, zu Ehren von Eugene Newman Parker, der als erster Wissenschaftler Ende der 1950er Jahre theoretisch herleitete, dass von der Sonne kontinuierlich ein Teilchenstrom, der sogenannte Sonnenwind, ausgehen muss. Er erklärte den Sonnenwind als magnetisiertes Plasma, dessen physikalische Prozesse ferner auch höher energiereiche Teilchenstrahlung im Weltraum erzeugen können.

Computersimulationen als deutscher Beitrag zum WISPR-Instrument

Die Georg-August-Universität Göttingen beteiligt sich an dem WISPR-Instrument der Parker Solar Probe Mission mit dem Projekt CGAUSS (Coronagraphic German And US Solar Probe Plus Survey). Darin werden Plasma- und Teilchenumgebung in Sonnennähe modelliert und simuliert sowie Masseauswürfe der Sonne rekonstruiert. Das Projekt wird von der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) finanziert.