Energiesystemanalyse

Die Abteilung Energiesystemanalyse generiert systemanalytisches Wissen, welches wir sektorenübergreifend bis hin zur globalen Ebene und basierend zum Teil auf eigenentwickelten Methoden und Modellierungstools bereitstellen.

Im Erdbeobachtungsprogramm Copernicus erhebt die Europäische Union eine Vielzahl von Geodaten, die sie als öffentliche Infrastruktur – und damit kostenfrei – als open data der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Darunter sind im Rahmen des Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) langjährige Zeitreihen der solaren Einstrahlung. Das Institut für Vernetzte Energiesysteme macht diese Daten als Konsortialführer in Kooperation mit einem kommerziellen Anbieter frei zugänglich. Unternehmen aus dem Energiesektor entwickeln damit neuartige Geschäftsmodelle und Dienstleistungen, zum Beispiel in der Solaranlagen-Überwachung, im Gebäudemanagement und im Stromhandel. Eingesetzt werden die Daten dabei häufig zur standortgenauen Ertragsprognose von Photovoltaikanlagen oder zur Auslegung von Speichern und Stromnetzen.

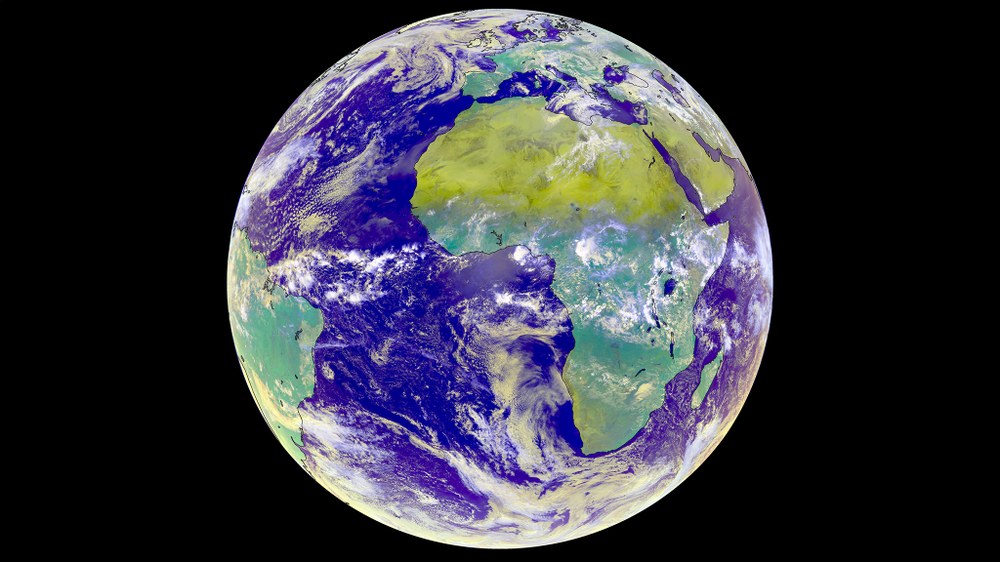

EUMETSAT/DLR

Basis der Datenerhebung sind geostationäre Wettersatelliten, die im 15-Minuten-Takt multispektrale Messungen aus dem sichtbaren und infraroten Spektralbereich erheben. Um zu ermitteln, wie hoch die Sonnenstrahlung ist, die den Boden erreicht, und wie sich die Einstrahlung im Zeitverlauf verändert, werden Wolken erkannt und ihre Dicke bestimmt. Berücksichtigt werden zudem Gase, die das Licht absorbieren (etwa Wasserdampf und Ozon) und Aerosolpartikel, die das Licht absorbieren und streuen (etwa Saharastaub, Pollen und Luftverschmutzung). Seit dem Start von CAMS im Jahr 2016 wird die Erhebung und Auswertung der Daten fortlaufend verbessert. Vor allem die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre ist deutlich genauer geworden.

Ebenfalls aus den Messungen der geostationären Wettersatelliten berechnet das Institut mit künstlicher Intelligenz und verschiedenen Algorithmen den Wolkenzug und die Dicke von Wolkenschichten. Daraus lassen sich Strahlungsvorhersagen für die kommenden Stunden ableiten. Dies wird von verschiedenen Unternehmen für einen konkreten Standort eines Solarparks operativ eingesetzt und für weitere Anwendungen wie den Stromnetzbetrieb ganzer Regionen evaluiert. Eine weitere Verbesserung wird durch die Einführung des Wettersatellitenprogramms Meteosat Third Generation erwartet. Dieses liefert multispektrale Bilder im Zehn-Minuten-Takt und in einer wesentlich verbesserten räumlichen Auflösung als bisher.

Auf Anwenderseite sind die Daten in unterschiedlichen Bereichen wertvoll. Projektierer nutzen die Strahlungsdaten der Vergangenheit, um Planungsgrundlagen für den Standort und die technische Auslegung neuer Photovoltaikanlagen abzuleiten. Netzbetreiber untersuchen derzeit, wie sie die Betriebsführung sowohl mit Hilfe der Planungsdaten als auch der Echtzeitdaten und Kurzfristvorhersagen optimieren können. Auch Betreiber von Speicheranlagen, Elektrolyseuren oder hybriden Solarkraftwerken mit Speichern optimieren ihre Betriebsführung und die Vermarktung ihrer Anlagen entsprechend, zum Beispiel mittels an die Standorte speziell angepassten Power-Purchase-Agreements.

Je stärker die Wind- und Solarenergie ausgebaut werden, desto wichtiger werden im Vorfeld zuverlässige Planungsgrundlagen und im Betrieb Prognosen über die Erzeugungsleistung in den kommenden Minuten, Stunden und Tagen. Denn darauf ist eine Vielzahl von Akteuren im Energiesektor angewiesen. Netzbetreiber etwa müssen nicht nur wissen, an welchen Orten ihres Betriebsgebiets kurz- und mittelfristig die Einspeisung aus Wind- und Solarparks sich verändern wird, sondern auch, in welcher Größenordnung die zusätzliche oder fehlende Einspeisung liegen wird. Denn nur dann können sie mit entsprechenden Maßnahmen reagieren, um Angebot und Nachfrage im Stromnetz auszugleichen und den Netzbetrieb zu stabilisieren.

Aber auch Stromhändler benötigen solche Prognosen. Denn der Strommarkt ist ein Termingeschäft, auf dem Anbieter im Voraus ankündigen, welche Strommengen sie beispielsweise am Folgetag liefern können. Steht aufgrund wetterbedingter Schwankungen nicht genügend Strom zur Verfügung, müssen die Anbieter den versprochenen Strom zu mitunter hohen Mehrkosten aus anderen Quellen beschaffen.

Um exakte Prognosen zu erstellen, genügt es allerdings nicht, allein den Wetterbericht zu Rate zu ziehen. Die meteorologischen Daten müssen überdies in konkrete Stromertragsprognosen umgerechnet werden und Unsicherheiten müssen entsprechend der aktuellen Wetterphänomene bestimmt werden. Das ist eine der wichtigen Aufgaben der Energiemeteorologie.